P-OE - UniversitätsVerlagWebler

P-OE - UniversitätsVerlagWebler

P-OE - UniversitätsVerlagWebler

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

P-<strong>OE</strong><br />

S. Wehr • Weiterbildungsstudiengang Hochschullehre – ...<br />

2.3 Ableitungszusammenhang der Inhalte/Veranstaltungsthemen<br />

Die Lehrenden wählen zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung<br />

einen Kurs, der ihren aktuellen Bedürfnissen entspricht. Die<br />

Förderung des interdisziplinären und interfakultären Denkens<br />

wird stimuliert, indem die Kurse und Praxisgemeinschaften<br />

nicht fakultär oder disziplinär ausgerichtet sind,<br />

sondern in ihrer Zusammensetzung, in den Themen und in<br />

ihrer Begleitung bewusst die Sichtweisen, Methoden und<br />

Knackpunkte der Lehre an verschiedenen Institutionen<br />

sammelt, vergleicht und zur Verfügung stellt. Im einzelnen<br />

Modul sind drei Elemente aufeinander abgestimmt:<br />

a) das systematische Vermitteln und schrittweise Üben des<br />

Lehrstoffes in Kursen,<br />

b) die Reflexion der eigenen Praxis in kleineren Gruppen<br />

(Praxisgemeinschaften),<br />

c) die methodische Umsetzung des Gelernten in die Praxis<br />

sowie die Reflexion und Dokumentation dieser Umsetzung<br />

(Leistungskontrolle/Modularbeit).<br />

Die Studienleitung bietet in jedem Themenbereich (Modul)<br />

Kurse zur Auswahl an. Dabei gibt es in jedem Modul<br />

Grundlagenkurse, die einen Überblick in die Thematik des<br />

Moduls verschaffen sowie Spezialisierungskurse, die bestimmte<br />

Sachverhalte und Konzepte vertiefen.<br />

2.4 Arten der Herstellung des Praxisbezuges<br />

Der begleitete Transfer der Kursinhalte auf die individuelle<br />

Lehrsituation erfolgt in mehreren Schritten: Training, Konzeptbildung<br />

(Kurse), kritische Begutachtung durch Kolleg/-<br />

innen (Praxisgemeinschaften) und begleitete Umsetzung<br />

(Modularbeiten).<br />

a) Kurse: Die Kurse sind mit ihren 10 bis 12 Teilnehmenden<br />

pro Gruppe vorwiegend Trainingskurse. Viele Verfahren<br />

und Techniken werden bereits hier geübt.<br />

b) Praxisgemeinschaften: Diese Veranstaltungen dienen dazu,<br />

die eigene Praxis aufzuarbeiten und den Transfer des<br />

in den Kursen vermittelten Wissens in die Praxis zu unterstützen.<br />

Sie umfassen maximal 8 Teilnehmende und<br />

werden von hochschuldidaktischen Expert/innen moderiert.<br />

In den Praxisgemeinschaften werden Konzepte kritisch<br />

hinterfragt, bevor sie umgesetzt werden.<br />

c) Modularbeiten: Die Modularbeiten sollen einen direkten<br />

Nutzen für die Lehre haben. Den Arbeiten liegen aktuelle<br />

und eigene Lehrprojekte zu Grunde. In einem begleiteten<br />

Transfer der Kursinhalte auf die individuelle Lehrsituation<br />

erhalten die Teilnehmenden Unterstützung durch<br />

die Hochschuldidaktik Gruppe. Dieser reflektierte Transfer<br />

wird in den Modularbeiten dokumentiert. Ausgewählte<br />

Modularbeiten werden in der Reihe „Beiträge aus<br />

der hochschuldidaktischen Praxis“ veröffentlicht (Wehr<br />

2006, Wehr/Ertel 2007, Wehr/Ertel 2008).<br />

3. Beginn, Umfang und zeitliche Dauer des Studiums<br />

Das Studium kann jederzeit begonnen werden und umfasst<br />

450 Arbeitsstunden (15 ECTS). Es kann frühestens nach<br />

einem, spätestens jedoch nach drei Jahren abgeschlossen<br />

werden. Beurlaubungen (z.B. wegen längerem Auslandsaufenthalt)<br />

sind möglich. Im Jahr 2010 sind 44 Kurse und<br />

Workshops im Angebot, die sich über die sechs Module<br />

verteilen sowie 24 modulübergreifende Praxisgemeinschaftstreffen.<br />

P-<strong>OE</strong> 2+3/2010<br />

4. Studienprogramm, Modulstruktur und -umfang<br />

4.1 Berufsbegleitendes Studium<br />

Das Studium ist als berufsbegleitende Weiterbildung konzipiert.<br />

4.2 Stufung, Struktur, Umfang der Module<br />

Es besteht aus folgenden 6 Modulen (Themenbereichen):<br />

1. Planung und Entwicklung von Lehrangeboten<br />

2. Methoden der Vermittlung<br />

3. Betreuung von Studierenden<br />

4. Assessment der Studierenden<br />

5. Qualitätssicherung der Lehre und der eigenen Lehrtätigkeit<br />

6. Selbstmanagement und Professionalität im Hochschulkontext<br />

Jedes Modul ist gleich aufgebaut. Es enthält:<br />

• Präsenzkurse,<br />

• Vertiefungsveranstaltungen,<br />

• Modularbeit (Leistungskontrolle).<br />

Pro Modul müssen mindestens 2.5 ECTS-Punkte (im Folgenden<br />

Credits) erworben werden, d.h. 15 Credits für den<br />

gesamten Studiengang (vgl. Abb.1). Diese Credits pro<br />

Modul werden erworben durch:<br />

• Teilnahme an Präsenzkursen im Rahmen von einem Credit,<br />

• Teilnahme an Vertiefungsveranstaltungen im Umfang von<br />

mindestens 0.5 Credits,<br />

• Erstellung einer Modularbeit (1 Credit ).<br />

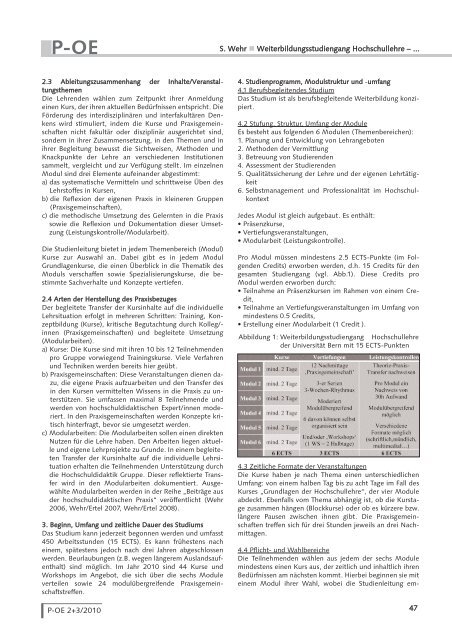

Abbildung 1: Weiterbildungsstudiengang Hochschullehre<br />

der Universität Bern mit 15 ECTS-Punkten<br />

4.3 Zeitliche Formate der Veranstaltungen<br />

Die Kurse haben je nach Thema einen unterschiedlichen<br />

Umfang: von einem halben Tag bis zu acht Tage im Fall des<br />

Kurses „Grundlagen der Hochschullehre“, der vier Module<br />

abdeckt. Ebenfalls vom Thema abhängig ist, ob die Kurstage<br />

zusammen hängen (Blockkurse) oder ob es kürzere bzw.<br />

längere Pausen zwischen ihnen gibt. Die Praxisgemeinschaften<br />

treffen sich für drei Stunden jeweils an drei Nachmittagen.<br />

4.4 Pflicht- und Wahlbereiche<br />

Die Teilnehmenden wählen aus jedem der sechs Module<br />

mindestens einen Kurs aus, der zeitlich und inhaltlich ihren<br />

Bedürfnissen am nächsten kommt. Hierbei beginnen sie mit<br />

einem Modul ihrer Wahl, wobei die Studienleitung em-<br />

47