i luoghi dell'architettura - Dipartimento di Architettura - Università ...

i luoghi dell'architettura - Dipartimento di Architettura - Università ...

i luoghi dell'architettura - Dipartimento di Architettura - Università ...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

sco agli “Elementi del fenomeno architettonico”,<br />

(scritto per Laterza ma ristampato<br />

successivamente da Guida<br />

E<strong>di</strong>tore). Libro fortunoso, scritto in fretta,<br />

<strong>di</strong>rei in pochi giorni, nell’occasione <strong>di</strong> un<br />

concorso a cattedra, ma luci<strong>di</strong>ssimo libro<br />

al cui travaglio formativo ho assistito<br />

e nel quale sono stato chiamato a svolgere<br />

una ricerca iconografica (poi risolta,<br />

con più autorevolezza e tempestività<br />

nella redazione <strong>di</strong> Casabella).<br />

Gli “Elementi del fenomeno architettonico”,<br />

rivisitano i <strong>luoghi</strong> della ricerca rogersiana<br />

superando i valori assoluti<br />

delle definizioni chiuse in se stesse,<br />

per aprire contorni più concreti, ma non<br />

per questo meno limitati, coinvolgendo<br />

un <strong>di</strong>scorso certamente più maturato e<br />

affabile che si sofferma, meno sui principi<br />

e su regole finalistiche predeterminate<br />

per giungere ad una azione pedagogica<br />

colloquiale, maieutica, storicamente<br />

riassunta e confrontata con i<br />

<strong>di</strong>versi livelli dell’insegnamento delle<br />

singole <strong>di</strong>scipline.<br />

Ma torniamo all’equazione A=f(U,B,) e<br />

riportiamo da “La struttura della composizione<br />

architettonica” la nota a margine<br />

che la chiarisce: “Soltanto a scopo<br />

<strong>di</strong>dattico e non certo con l’idea ingenua<br />

<strong>di</strong> risolvere la problematica in una formula,<br />

ho cercato <strong>di</strong> esprimere la concezione<br />

architettonica con simboli matematici,<br />

che, col far intendere l’insufficienza<br />

<strong>di</strong> una definizione ad<strong>di</strong>tiva<br />

(firmitas, utilitas, venustas) <strong>di</strong> marca vitruviana,<br />

mettesse in evidenza la caratteristica<br />

fondamentale del fenomeno:<br />

che è un complesso <strong>di</strong> relazioni necessariamente<br />

integrate.<br />

<strong>Architettura</strong> (arte applicata) è una funzione<br />

<strong>di</strong>pendente dai termini variabili<br />

Utilità e Bellezza A=f(U,B)<br />

46<br />

D O S S I E R<br />

(Ma come ogni formula, anche la mia<br />

ha i suoi limiti, fuori dai quali perde ogni<br />

significato: se nel considerare, ad<br />

esempio una macchina vogliamo ammettere<br />

che B->0, non se ne deduce<br />

che U->• e, viceversa, se si considera<br />

un’opera <strong>di</strong> pura plastica, dove U->0,<br />

ché altrimenti l’architettura, trovandosi<br />

tra i due estremi, ciò significherebbe<br />

che essa è tanto più inutile quanto più è<br />

bella e viceversa)”.<br />

La cautela nell’enunciazione della formula,<br />

ascritta ad un esclusivo uso <strong>di</strong>dattico,<br />

ci incuriosisce per il ricorso accattivante<br />

a simboli matematici: il linguaggio<br />

più garantito in una scuola<br />

politecnica, certo, ma congeniale, anche,<br />

ai rassembramenti internazionali<br />

legati alle avanguar<strong>di</strong>e del Movimento<br />

Moderno, ove Rogers era considerato<br />

un interlocutore privilegiato per quel<br />

suo argomentare sul superamento dei<br />

rapporti deterministici forma/funzione:<br />

rapporti che costituivano, in quegli<br />

anni, il nodo centrale della <strong>di</strong>scussione<br />

sul “linguaggio” del Movimento Moderno<br />

stesso, in vista <strong>di</strong> un suo invocato<br />

superamento.<br />

Una formulazione comprensibile e <strong>di</strong>vulgabile<br />

nella scuola del CIAM; un grimaldello<br />

per affacciare la sua ulteriore<br />

trattazione (certamente <strong>di</strong> minoranza)<br />

la quale postulava, a partire dal 1954,<br />

una serie <strong>di</strong> relazioni sul fenomeno architettonico<br />

che trascendevano una<br />

funzione <strong>di</strong> tipo deterministico, quasi<br />

aritmetico, fra i termini variabili ed in<strong>di</strong>pendenti<br />

<strong>di</strong> Utilità e Bellezza.<br />

Ne “Il Cuore della città: per una vita più<br />

umana delle comunità”, testo curato oltre<br />

che da Rogers anche da J. L. Sert e<br />

da J. Tyrwhitt, (Hoepli 1954) viene affacciato,<br />

per la prima volta, dai CIAM, e con<br />

ritardo, nel 1951, a Hoddesdon, il problema<br />

dei centri storici. Le argomentazioni<br />

del suo saggio: “Il cuore: problema<br />

umano delle città” risultano <strong>di</strong> “transizione”.<br />

Quasi un camuffamento.<br />

Nella prima parte dello scritto assistiamo<br />

alla terminologia consueta delle<br />

avanguar<strong>di</strong>e. Non manca il riferimento<br />

alla geometria, e ancor <strong>di</strong> più alla fisiologia<br />

e alla biologia (riferimenti antiaccademici<br />

per eccellenza) per porre successivamente<br />

in evidenza il valore della<br />

vita della “comunità”. Si avanza la similitu<strong>di</strong>ne<br />

fra il nocciolo (che contiene le<br />

sementi), con il cuore, che esprime e<br />

riassume il palpito del sentimento; ci si<br />

riferisce ad un lessico consumato all’interno<br />

del Movimento Moderno, derivato<br />

dalla pubblicistica ancora corbuseriana.<br />

Nel testo citato, Rogers, (sia pure con le<br />

cautele <strong>di</strong> rito), prende posizione contro<br />

le “fantasticherie astratte delle città ideali”,<br />

tracciando una linea <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa sulla<br />

conservazione dei centri storici, rimarcandone<br />

lo scempio dovuto all’obbrobrio<br />

della guerra ma anche alle vaniloquenti<br />

vestigia dell’Ecole de Beaux Arts:<br />

il nemico storico.<br />

Si tratta <strong>di</strong> formulazioni espresse in forma<br />

on<strong>di</strong>vaga, a metà strada fra il lessico<br />

vitruviano rinnovato, e il linguaggio dell’avanguar<strong>di</strong>a.<br />

Concetti che risulteranno,<br />

però, dal 1954, con la nuova Casabella-Continuità,<br />

puntuali e taglienti<br />

supporti ad una battaglia per la nuova<br />

architettura della città, perché espressi<br />

senza più le remore, anche linguistiche,<br />

del gruppo <strong>di</strong> appartenenza.<br />

A partire da “La responsabilità verso la<br />

tra<strong>di</strong>zione” a “Le preesistenze ambientali<br />

e i temi pratici contemporanei”, entrambi<br />

del 1954 fino alla relazione tenuta<br />

al l’INU il 23 marzo 1957 e all’inter-<br />

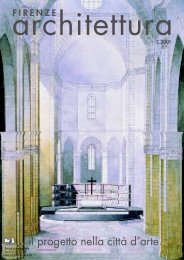

concorso per il nuovo<br />

Parlamento tedesco<br />

nell’area dello<br />

Spreebogen a Berlino,<br />

1992<br />

progetto:<br />

prof. Aurelio Cortesi<br />

(capogruppo)<br />

arch. Laura Andreini,<br />

Marco Casamonti,<br />

Isotta Cortesi,<br />

Giovanni Polazzi<br />

con Silvia Fabi,<br />

Laura Tartagli,<br />

Venturina<br />

47<br />

D O S S I E R