Große Häuser – kleine Häuser

Große Häuser – kleine Häuser

Große Häuser – kleine Häuser

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

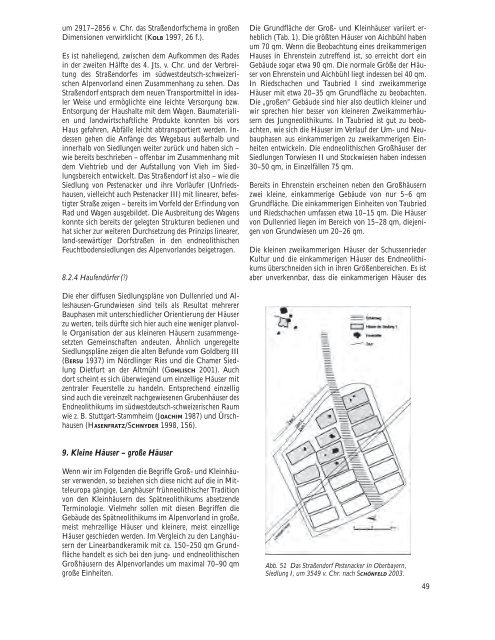

um 2917<strong>–</strong>2856 v. Chr. das Straßendorfschema in großen<br />

Dimensionen verwirklicht (KOLB 1997, 26 f.).<br />

Es ist naheliegend, zwischen dem Aufkommen des Rades<br />

in der zweiten Hälfte des 4. Jts. v. Chr. und der Verbreitung<br />

des Straßendorfes im südwestdeutsch-schweizerischen<br />

Alpenvorland einen Zusammenhang zu sehen. Das<br />

Straßendorf entsprach dem neuen Transportmittel in idealer<br />

Weise und ermöglichte eine leichte Versorgung bzw.<br />

Entsorgung der Haushalte mit dem Wagen. Baumaterialien<br />

und landwirtschaftliche Produkte konnten bis vors<br />

Haus gefahren, Abfälle leicht abtransportiert werden. Indessen<br />

gehen die Anfänge des Wegebaus außerhalb und<br />

innerhalb von Siedlungen weiter zurück und haben sich <strong>–</strong><br />

wie bereits beschrieben <strong>–</strong> offenbar im Zusammenhang mit<br />

dem Viehtrieb und der Aufstallung von Vieh im Siedlungsbereich<br />

entwickelt. Das Straßendorf ist also <strong>–</strong> wie die<br />

Siedlung von Pestenacker und ihre Vorläufer (Unfriedshausen,<br />

vielleicht auch Pestenacker III) mit linearer, befestigter<br />

Straße zeigen <strong>–</strong> bereits im Vorfeld der Erfindung von<br />

Rad und Wagen ausgebildet. Die Ausbreitung des Wagens<br />

konnte sich bereits der gelegten Strukturen bedienen und<br />

hat sicher zur weiteren Durchsetzung des Prinzips linearer,<br />

land-seewärtiger Dorfstraßen in den endneolithischen<br />

Feuchtbodensiedlungen des Alpenvorlandes beigetragen.<br />

8.2.4 Haufendörfer(?)<br />

Die eher diffusen Siedlungspläne von Dullenried und Alleshausen-Grundwiesen<br />

sind teils als Resultat mehrerer<br />

Bauphasen mit unterschiedlicher Orientierung der <strong>Häuser</strong><br />

zu werten, teils dürfte sich hier auch eine weniger planvolle<br />

Organisation der aus <strong>kleine</strong>ren <strong>Häuser</strong>n zusammengesetzten<br />

Gemeinschaften andeuten. Ähnlich ungeregelte<br />

Siedlungspläne zeigen die alten Befunde vom Goldberg III<br />

(BERSU 1937) im Nördlinger Ries und die Chamer Siedlung<br />

Dietfurt an der Altmühl (GOHLISCH 2001). Auch<br />

dort scheint es sich überwiegend um einzellige <strong>Häuser</strong> mit<br />

zentraler Feuerstelle zu handeln. Entsprechend einzellig<br />

sind auch die vereinzelt nachgewiesenen Grubenhäuser des<br />

Endneolithikums im südwestdeutsch-schweizerischen Raum<br />

wie z. B. Stuttgart-Stammheim (JOACHIM 1987) und Ürschhausen<br />

(HASENFRATZ/SCHNYDER 1998, 156).<br />

9. Kleine <strong>Häuser</strong> <strong>–</strong> große <strong>Häuser</strong><br />

Wenn wir im Folgenden die Begriffe Groß- und Kleinhäuser<br />

verwenden, so beziehen sich diese nicht auf die in Mitteleuropa<br />

gängige, Langhäuser frühneolithischer Tradition<br />

von den Kleinhäusern des Spätneolithikums absetzende<br />

Terminologie. Vielmehr sollen mit diesen Begriffen die<br />

Gebäude des Spätneolithikums im Alpenvorland in große,<br />

meist mehrzellige <strong>Häuser</strong> und <strong>kleine</strong>re, meist einzellige<br />

<strong>Häuser</strong> geschieden werden. Im Vergleich zu den Langhäusern<br />

der Linearbandkeramik mit ca. 150<strong>–</strong>250 qm Grundfläche<br />

handelt es sich bei den jung- und endneolithischen<br />

Großhäusern des Alpenvorlandes um maximal 70<strong>–</strong>90 qm<br />

große Einheiten.<br />

Die Grundfläche der Groß- und Kleinhäuser variiert erheblich<br />

(Tab. 1). Die größten <strong>Häuser</strong> von Aichbühl haben<br />

um 70 qm. Wenn die Beobachtung eines dreikammerigen<br />

Hauses in Ehrenstein zutreffend ist, so erreicht dort ein<br />

Gebäude sogar etwa 90 qm. Die normale Größe der <strong>Häuser</strong><br />

von Ehrenstein und Aichbühl liegt indessen bei 40 qm.<br />

In Riedschachen und Taubried I sind zweikammerige<br />

<strong>Häuser</strong> mit etwa 20<strong>–</strong>35 qm Grundfläche zu beobachten.<br />

Die „großen“ Gebäude sind hier also deutlich <strong>kleine</strong>r und<br />

wir sprechen hier besser von <strong>kleine</strong>ren Zweikammerhäusern<br />

des Jungneolithikums. In Taubried ist gut zu beobachten,<br />

wie sich die <strong>Häuser</strong> im Verlauf der Um- und Neubauphasen<br />

aus einkammerigen zu zweikammerigen Einheiten<br />

entwickeln. Die endneolithischen Großhäuser der<br />

Siedlungen Torwiesen II und Stockwiesen haben indessen<br />

30<strong>–</strong>50 qm, in Einzelfällen 75 qm.<br />

Bereits in Ehrenstein erscheinen neben den Großhäusern<br />

zwei <strong>kleine</strong>, einkammerige Gebäude von nur 5<strong>–</strong>6 qm<br />

Grundfläche. Die einkammerigen Einheiten von Taubried<br />

und Riedschachen umfassen etwa 10<strong>–</strong>15 qm. Die <strong>Häuser</strong><br />

von Dullenried liegen im Bereich von 15<strong>–</strong>28 qm, diejenigen<br />

von Grundwiesen um 20<strong>–</strong>26 qm.<br />

Die <strong>kleine</strong>n zweikammerigen <strong>Häuser</strong> der Schussenrieder<br />

Kultur und die einkammerigen <strong>Häuser</strong> des Endneolithikums<br />

überschneiden sich in ihren Größenbereichen. Es ist<br />

aber unverkennbar, dass die einkammerigen <strong>Häuser</strong> des<br />

Abb. 51 Das Straßendorf Pestenacker in Oberbayern,<br />

Siedlung I, um 3549 v. Chr. nach SCHÖNFELD 2003.<br />

49