Große Häuser – kleine Häuser

Große Häuser – kleine Häuser

Große Häuser – kleine Häuser

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Für Taubried I konnte Strobel (2000b) durch Analyse der<br />

Bauphasen aufzeigen, dass die zweizelligen <strong>Häuser</strong> aus<br />

einzelligen Anfängen hervorgegangen waren. Dort kamen<br />

erste Siedlungspioniere am Platz zunächst mit 10<strong>–</strong>15 qm<br />

Grundfläche aus, die sie dann allerdings im Laufe von zwei<br />

bis drei Umbauphasen in zweizellige Wohn- und Wirtschaftseinheiten<br />

ausbauten, unter Zugewinn von 1:3 bis<br />

1:1 an Fläche. Über die wirtschaftlichen Verhältnisse der<br />

Siedlung ist leider wenig bekannt. Im Fundmaterial sind<br />

Mahlsteine nachweisbar, Bertsch (1931, 31) berichtete<br />

von einem Vorratsfund mit verkohltem Getreide. Zusammen<br />

mit den regelhaft auftretenden Backöfen kann so eine<br />

agrarische Wirtschaftsweise erschlossen werden, deren<br />

Verhältnis zu jägerisch-sammlerischen Elementen, die<br />

durch zahlreiche Netzsenker nachzuweisen sind, aber<br />

nicht zu gewichten ist. Vermutlich spielte Jagd wie in anderen<br />

Schussenrieder Siedlungen eine beträchtliche Rolle<br />

(STEPPAN in diesem Band).<br />

Besser ist es nun um die <strong>kleine</strong> <strong>Häuser</strong>gruppe von Alleshausen-Hartöschle<br />

bestellt. Dort sind für ähnlich <strong>kleine</strong>,<br />

zwei- bis dreiräumige <strong>Häuser</strong> von 13<strong>–</strong>20 qm Grundfläche<br />

<strong>–</strong> also Einheiten etwa der halben Größe des durchschnittlichen<br />

Ehrensteinhauses <strong>–</strong> zwar Öfen und Mahlsteine nachgewiesen<br />

und umfangreiche botanische Nachweise eines<br />

Getreideanbaus erbracht (MAIER in diesem Band), doch<br />

zeigen die Tierknochenspektren viel Jagdfauna und keinen<br />

sicheren Beleg eines Haustieres (STEPPAN in diesem Band).<br />

Nachweise für Sammeltätigkeit sind indessen eher gering.<br />

Da sommerliche wie winterliche Aktivitäten nachweisbar<br />

sind, kann es sich bei dieser <strong>kleine</strong>n <strong>Häuser</strong>gruppe nicht<br />

um eine saisonale Nebensiedlung der bekannten, größeren<br />

Siedlungen des südlichen Federseeriedes handeln. Vielmehr<br />

dürften hier Siedlungspioniere für eine gewisse Zeit<br />

ansässig geworden sein, wobei es ihnen nicht gelang, die<br />

<strong>kleine</strong> Gemeinschaft zu einem Dorf auszubauen. Nehmen<br />

wir die Größe der <strong>Häuser</strong> als Maßstab für die Betriebsgröße,<br />

so handelt es sich im Gegensatz zu Aichbühl, Riedschachen<br />

II und Ehrenstein bei Täschenwiesen und Taubried<br />

um ärmlichere Bauern mit lediglich der Hälfte des Betriebsvolumens.<br />

Leider wissen wir wenig über die Inventare der <strong>Häuser</strong> von<br />

Dullenried. Immerhin hat Bertsch (1931, 46 f.) ein <strong>kleine</strong>s<br />

Kulturpflanzenspektrum festgestellt, eine quantitative<br />

Wertung ist jedoch nicht möglich. Zudem liegen Geräte<br />

zur Textilproduktion, aber keine Mahlsteine und keine<br />

klaren Erntemeser vor. Wiederum sind hier die Jagdanteile<br />

sehr hoch (STEPPAN in diesem Band). Den Siedlern stand<br />

aufgrund der besonderen topographischen Situation nur<br />

die Insel Buchau als Ackerland zur Verfügung. Diese böte<br />

mit etwa 40 ha zwar ausreichend Anbaufläche für eine größere<br />

Siedlung, doch sind die Möglichkeiten auf der langschmalen<br />

Insel beschränkt. Alle andern Ufersiedlungen<br />

des Federsees orientieren sich nicht an dieser Insel. Es<br />

dürfte deshalb auszuschließen sein, dass in Dullenried mit<br />

der Absicht gesiedelt wurde, eine größere Dorfgemeinschaft<br />

zu gründen. Der Siedlungsplatz scheint vielmehr im<br />

Hinblick auf Fischfang und Jagd ausgewählt und bot hierzu<br />

ideale Bedingungen. Hier sind also weniger Pioniere,<br />

sondern Randgruppen der neolithischen Gesellschaft mit<br />

vorwiegend wildbeuterischer Orientierung zu vermuten.<br />

Ob ganzjährig oder temporär gesiedelt wurde, wissen wir<br />

nicht.<br />

Einen besonderen und äußerst spannenden Fall einer Siedlung<br />

mit Kleinhäusern haben wir mit Alleshausen-Grundwiesen<br />

aufgetan. Sehen wir von den völlig ungeklärten<br />

Hinweisen auf einen Pfostenbau der mittleren Bauphasen<br />

im Siedlungszentrum einmal ab, so sind hier innerhalb einer<br />

Palisade zahlreiche einzellige Kleinhäuser in leichter<br />

Bauweise belegt. Die botanischen Großrestuntersuchungen<br />

(MAIER in diesem Band) lassen eine Spezialisierung auf<br />

Leinanbau erkennen, wohingegen Getreidebau aufgrund<br />

äußerst geringer Pollen- und Dreschreste kaum belegbar<br />

ist. Botanische und insektenkundliche Untersuchungen<br />

(SCHMIDT in diesem Band) sprechen für die Anhäufung<br />

von Tierdung in der Siedlung, der Fund einer Radscheibe<br />

bezeugt den Einsatz von Zugrindern, das Tierknochenspektrum<br />

bietet jedoch nur wenige Belege für Haustierhaltung<br />

bei großer Dominanz der Jagdtiere (STEPPAN in diesem<br />

Band). Keine andere Siedlung in Südwestdeutschland<br />

hat bislang auch nur annähernd so dicke Lagen eines Materials<br />

ergeben, das wohl zu großen Anteilen Tierdung enthielt.<br />

Hier gab es also Herdenhaltung, wobei die Siedler<br />

selbst vor allem Jagdbeute verzehrten sowie eine Spezialisierung<br />

der Siedler auf Textilfaserproduktion unter Verzicht<br />

auf Getreideanbau. Getreide beschaffte man sich<br />

zum Verzehr von außerhalb. Es ist eher unwahrscheinlich,<br />

dass unter diesen Voraussetzungen eine Siedlungsgemeinschaft<br />

autonom wirtschaftete, es sei denn, sie wusste sich<br />

durch ihre Produkte im Austausch mit anderen Siedlungen<br />

zu behaupten. Wahrscheinlicher scheint hier der Fall einer<br />

Nebensiedlung mit hohem Spezialisierungsrad vorzuliegen,<br />

deren Hauptsiedlung reguläre Landwirtschaft betrieb.<br />

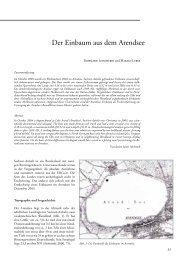

Abb. 53 Straßendörfer<br />

am Lac de Chalain,<br />

Ostfrankreich. Chalain<br />

3,VIII: Horgener<br />

Kultur; Chalain 3,II:<br />

Gruppe „Clairvaux<br />

ancien“ (nach PÉTRE-<br />

QUIN 1997, 310).<br />

51