Große Häuser – kleine Häuser

Große Häuser – kleine Häuser

Große Häuser – kleine Häuser

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Schleifsteine fragmentiert, alle Holzgeräte alt gebrochen,<br />

Steinbeile nur als defekte Stücke oder verworfene Rohlinge<br />

vorliegend, kein einziger Keramikfund ist auch nur annähernd<br />

vollständig und viele Spinnwirtel sind zerbrochen.<br />

Die Siedlung wurde ganz offensichtlich systematisch<br />

geräumt, lediglich das Unbrauchbare blieb zurück.<br />

4. Bad Buchau-Dullenried<br />

4.1 Topographie<br />

Im Grenzbereich zwischen zentralem und südlichem Federseebecken,<br />

befindet sich östlich der Insel Buchau im<br />

Gewann „Dullenried“ (Stadt Bad Buchau, Kr. Biberach)<br />

das Siedlungsgelände gleichen Namens auf den Flurstükken<br />

863<strong>–</strong>865. Die Station ist von der mineralischen Insel<br />

Buchau ca. 700 m, vom gegenüberliegenden Festland bei<br />

Oggelshausen ca. 2 km entfernt und liegt damit so weit<br />

vorgeschoben im Federseebecken, wie keine andere der Federsee-Moorsiedlungen.<br />

Eine vom Ausgräber postulierte<br />

Halbinsellage der Siedlung modellierten wohl erst spätere<br />

Transgressionen heraus. Die Station ist durch Abtorfung<br />

und die Ausgrabungen der 1920er Jahre weitgehend zerstört.<br />

Nur ganz lokal in die Mudde eingesunkene Restbefunde<br />

sind noch erhalten.<br />

4.2 Grabung und Befunde<br />

Die Station wurde 1920, 1928 und 1929 unter Leitung<br />

von H. Reinerth (1936, 60 ff.) weitgehend vollständig ausgegraben.<br />

Die Freilegungsarbeiten erfolgten mit grobem<br />

Gerät, die Grabungsflächen wurden von den Grabungsarbeitern<br />

fortwährend begangen, was in den Feuchtsedimenten<br />

zur „Vermatschung“ führte. Das Fundmaterial wurde<br />

dabei sicher nur zum Teil entdeckt und ohne Einmessung<br />

sichergestellt. Die Flächenbefunde wurden aufgemessen<br />

und ab der zweiten Kampagne in vorzüglichen Planfotografien<br />

festgehalten. Profile kamen indessen nur in seltenen<br />

Fällen zur Dokumentation. Die nach heutigen Gesichtspunkten<br />

nicht mehr befriedigende Grabungstechnik<br />

und Dokumentation erlaubte immerhin eine grundlegende<br />

Neubewertung der Baubefunde. Auf die ausführliche<br />

Darstellung und Diskussion der Befunde sei hier ausdrücklich<br />

verwiesen (BOLLACHER 2001a). E. Wall (1961,<br />

266 ff.) führte 1952 Nachuntersuchungen durch, die vor<br />

allem der moorstratigraphischen Situation galten. Dabei<br />

stieß er auf Estrichreste und entnahm 14 C-Proben. Die Begehungen<br />

des „Dullenriedes“ und Bohrungen durch unser<br />

„Projekt Bodensee-Oberschwaben“ brachten in den<br />

1980er Jahren nur noch wenige Besiedlungsreste zum Vorschein.<br />

Die Wiesen waren damals als Weide genutzt und<br />

von Großvieh stark zertreten, dessen Hufe durch den Torfabraum<br />

bis in die oberflächennahen Mudden einsanken.<br />

Es gab somit nur noch wenig Hoffnung, auf ungestörte<br />

Befunde zu stoßen. Per Zufall wurde aber 1999 bei der<br />

Anlage des „Archäologischen Moorpfades“ das Lehmpaket<br />

einer Feuerstelle angebohrt, die wir dann 2000/01 im<br />

Zuge einer <strong>kleine</strong>n Nachuntersuchung anschnitten und<br />

zur Gewinnung von neuen 14 C-Daten und pflanzlichen<br />

Großresten beprobten (BOLLACHER 2001b).<br />

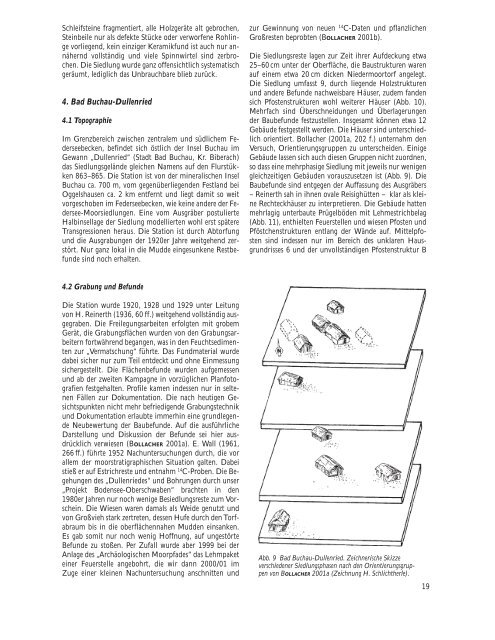

Die Siedlungsreste lagen zur Zeit ihrer Aufdeckung etwa<br />

25<strong>–</strong>60 cm unter der Oberfläche, die Baustrukturen waren<br />

auf einem etwa 20 cm dicken Niedermoortorf angelegt.<br />

Die Siedlung umfasst 9, durch liegende Holzstrukturen<br />

und andere Befunde nachweisbare <strong>Häuser</strong>, zudem fanden<br />

sich Pfostenstrukturen wohl weiterer <strong>Häuser</strong> (Abb. 10).<br />

Mehrfach sind Überschneidungen und Überlagerungen<br />

der Baubefunde festzustellen. Insgesamt können etwa 12<br />

Gebäude festgestellt werden. Die <strong>Häuser</strong> sind unterschiedlich<br />

orientiert. Bollacher (2001a, 202 f.) unternahm den<br />

Versuch, Orientierungsgruppen zu unterscheiden. Einige<br />

Gebäude lassen sich auch diesen Gruppen nicht zuordnen,<br />

so dass eine mehrphasige Siedlung mit jeweils nur wenigen<br />

gleichzeitigen Gebäuden vorauszusetzen ist (Abb. 9). Die<br />

Baubefunde sind entgegen der Auffassung des Ausgräbers<br />

<strong>–</strong> Reinerth sah in ihnen ovale Reisighütten <strong>–</strong> klar als <strong>kleine</strong><br />

Rechteckhäuser zu interpretieren. Die Gebäude hatten<br />

mehrlagig unterbaute Prügelböden mit Lehmestrichbelag<br />

(Abb. 11), enthielten Feuerstellen und wiesen Pfosten und<br />

Pföstchenstrukturen entlang der Wände auf. Mittelpfosten<br />

sind indessen nur im Bereich des unklaren Hausgrundrisses<br />

6 und der unvollständigen Pfostenstruktur B<br />

Abb. 9 Bad Buchau-Dullenried. Zeichnerische Skizze<br />

verschiedener Siedlungsphasen nach den Orientierungsgruppen<br />

von BOLLACHER 2001a (Zeichnung H. Schlichtherle).<br />

19