114 DAS MITTELALTER - Universität Bern

114 DAS MITTELALTER - Universität Bern

114 DAS MITTELALTER - Universität Bern

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

zugreifen und vor allem der Frage der Farbigkeit<br />

in einem breiten Zusammenhang<br />

nachzugehen, wie das in den letzten Jahren<br />

etwa für die allerdings jüngeren Portale<br />

des <strong>Bern</strong>er oder des Freiburger Münsters<br />

sowie für das Portail peint von Lausanne<br />

(um nur die mittelalterlichen Beispiele aus<br />

der Schweiz zu nennen) geschehen ist.<br />

Das Portal: eine Einheit<br />

Offen waren aber auch die zentralen Fragen<br />

nach der Einheitlichkeit des Portals<br />

und – davon abhängig – nach seinem ursprünglichen<br />

Standort innerhalb des Münsters.<br />

Während Schwinn Schürmann 1990<br />

noch vermelden konnte, die neuere Forschungsliteratur<br />

gehe weitgehend einhellig<br />

von einer sekundären Montage verschiedener<br />

(West-)Portalteile aus, neigen die Beiträge<br />

der 1990er-Jahre eher wieder dazu,<br />

die Einheitlichkeit des Portals zu postulieren.<br />

Das hängt gewiss mit dem allgemeinen<br />

Bedeutungsrückgang normativer<br />

Vorstellungen zusammen; so wird heute<br />

beispielsweise die früher als störend empfundene<br />

Vielfalt – in Übereinstimmung<br />

mit dem mittelalterlichen Lob der «varietas»<br />

– durchaus als Qualität beurteilt. Insbesondere<br />

die überaus reiche Ornamentik<br />

ist in diesem Zusammenhang einer eingehenden<br />

Betrachtung wert. Der neue Blick<br />

hat aber auch die Augen für neue Vergleiche<br />

geöffnet, die als konkrete Argumente<br />

gegen die Stückwerk-Theorie aufgeführt<br />

werden können. So dürfen die zu Recht<br />

registrierten Stilunterschiede nicht über-<br />

48 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />

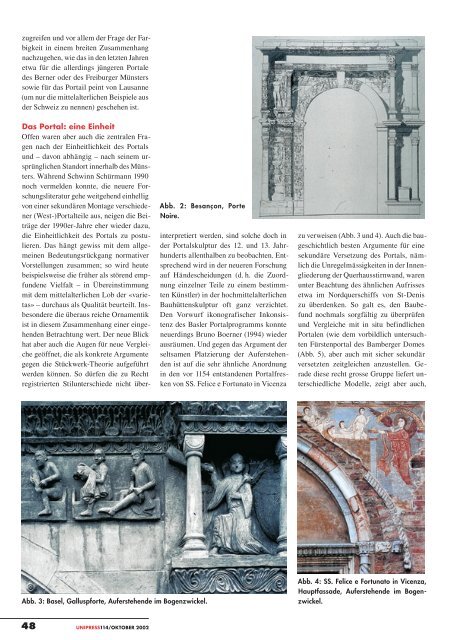

Abb. 2: Besançon, Porte<br />

Noire.<br />

Abb. 3: Basel, Galluspforte, Auferstehende im Bogenzwickel.<br />

interpretiert werden, sind solche doch in<br />

der Portalskulptur des 12. und 13. Jahrhunderts<br />

allenthalben zu beobachten. Entsprechend<br />

wird in der neueren Forschung<br />

auf Händescheidungen (d. h. die Zuordnung<br />

einzelner Teile zu einem bestimmten<br />

Künstler) in der hochmittelalterlichen<br />

Bauhüttenskulptur oft ganz verzichtet.<br />

Den Vorwurf ikonografischer Inkonsistenz<br />

des Basler Portalprogramms konnte<br />

neuerdings Bruno Boerner (1994) wieder<br />

ausräumen. Und gegen das Argument der<br />

seltsamen Platzierung der Auferstehenden<br />

ist auf die sehr ähnliche Anordnung<br />

in den vor 1154 entstandenen Portalfresken<br />

von SS. Felice e Fortunato in Vicenza<br />

zu verweisen (Abb. 3 und 4). Auch die baugeschichtlich<br />

besten Argumente für eine<br />

sekundäre Versetzung des Portals, nämlich<br />

die Unregelmässigkeiten in der Innengliederung<br />

der Querhausstirnwand, waren<br />

unter Beachtung des ähnlichen Aufrisses<br />

etwa im Nordquerschiffs von St-Denis<br />

zu überdenken. So galt es, den Baubefund<br />

nochmals sorgfältig zu überprüfen<br />

und Vergleiche mit in situ befindlichen<br />

Portalen (wie dem vorbildlich untersuchten<br />

Fürstenportal des Bamberger Domes<br />

(Abb. 5), aber auch mit sicher sekundär<br />

versetzten zeitgleichen anzustellen. Gerade<br />

diese recht grosse Gruppe liefert unterschiedliche<br />

Modelle, zeigt aber auch,<br />

Abb. 4: SS. Felice e Fortunato in Vicenza,<br />

Hauptfassade, Auferstehende im Bogenzwickel.