Epitaktische Eisenschichten auf Ag(001) - AG Wollschläger ...

Epitaktische Eisenschichten auf Ag(001) - AG Wollschläger ...

Epitaktische Eisenschichten auf Ag(001) - AG Wollschläger ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

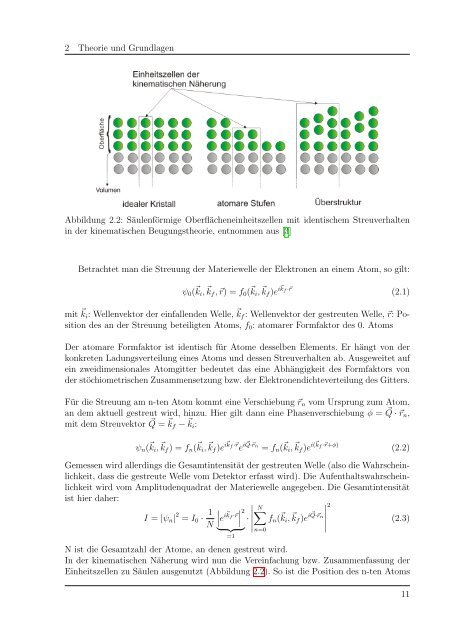

2 Theorie und Grundlagen<br />

Abbildung 2.2: Säulenförmige Oberflächeneinheitszellen mit identischem Streuverhalten<br />

in der kinematischen Beugungstheorie, entnommen aus [3]<br />

Betrachtet man die Streuung der Materiewelle der Elektronen an einem Atom, so gilt:<br />

ψ0( � ki, � kf, �r) = f0( � ki, � kf)e i� kf ·�r<br />

(2.1)<br />

mit � ki: Wellenvektor der einfallenden Welle, � kf: Wellenvektor der gestreuten Welle, �r: Position<br />

des an der Streuung beteiligten Atoms, f0: atomarer Formfaktor des 0. Atoms<br />

Der atomare Formfaktor ist identisch für Atome desselben Elements. Er hängt von der<br />

konkreten Ladungsverteilung eines Atoms und dessen Streuverhalten ab. Ausgeweitet <strong>auf</strong><br />

ein zweidimensionales Atomgitter bedeutet das eine Abhängigkeit des Formfaktors von<br />

der stöchiometrischen Zusammensetzung bzw. der Elektronendichteverteilung des Gitters.<br />

Für die Streuung am n-ten Atom kommt eine Verschiebung �rn vom Ursprung zum Atom,<br />

an dem aktuell gestreut wird, hinzu. Hier gilt dann eine Phasenverschiebung φ = � Q · �rn,<br />

mit dem Streuvektor � Q = � kf − � ki:<br />

ψn( � ki, � kf) = fn( � ki, � kf)e i� kf ·�r e i � Q·�rn = fn( � ki, � kf)e i(� kf ·�r+φ)<br />

(2.2)<br />

Gemessen wird allerdings die Gesamtintensität der gestreuten Welle (also die Wahrscheinlichkeit,<br />

dass die gestreute Welle vom Detektor erfasst wird). Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit<br />

wird vom Amplitudenquadrat der Materiewelle angegeben. Die Gesamtintensität<br />

ist hier daher:<br />

I = |ψn| 2 = I0 · 1<br />

N<br />

�<br />

�<br />

�e i�kf ·�r<br />

� 2<br />

� �� �<br />

=1<br />

�<br />

� � N� � �<br />

· �<br />

�<br />

n=0<br />

fn( � ki, � kf)e i � Q·�rn<br />

�<br />

�<br />

�<br />

�<br />

�<br />

2<br />

(2.3)<br />

N ist die Gesamtzahl der Atome, an denen gestreut wird.<br />

In der kinematischen Näherung wird nun die Vereinfachung bzw. Zusammenfassung der<br />

Einheitszellen zu Säulen ausgenutzt (Abbildung 2.2). So ist die Position des n-ten Atoms<br />

11