capitolo 4.pdf - Confindustria

capitolo 4.pdf - Confindustria

capitolo 4.pdf - Confindustria

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

più in generale dall’inefficienza e dai costi del sistema amministrativo (infrastrutture<br />

incluse).<br />

L’evidenza mostra che i sistemi di gestione delle relazioni industriali sono<br />

sempre più soggetti a rigidità procedurali man mano che la scala delle attività<br />

si espande, e che in ogni caso a dimensioni maggiori corrisponde una<br />

più diffusa presenza delle organizzazioni dei lavoratori nelle decisioni e negli<br />

obiettivi aziendali, così che sul piano della gestione del fattore lavoro esiste<br />

comunque un vantaggio differenziale nel «restare piccoli» 9 . Più specificamente,<br />

un’azione penalizzante è svolta dai criteri di regolamentazione del<br />

rapporto di lavoro di tipo subordinato, che presenta discontinuità pronunciate<br />

in coincidenza di alcune soglie dimensionali (oltre le quali il regime appare<br />

molto più vincolistico). L’insieme delle norme tende a rendere la transizione<br />

dimensionale costosa dal punto di vista degli oneri crescenti che l’impresa<br />

deve sostenere. Un ruolo specifico svolge in questo quadro la disciplina del<br />

licenziamento individuale per le imprese con più di quindici dipendenti, sia<br />

per i costi che comporta per le imprese, sia soprattutto per la situazione di<br />

incertezza in cui tende a collocarle, dal momento che la durata dei processi<br />

impone all’impresa un lungo periodo di conflittualità.<br />

Al di là dei problemi connessi con le svariate soglie dimensionali previste<br />

dalle più diverse normative, il punto centrale rimane il fatto che la<br />

deverticalizzazione della struttura produttiva, anche in imprese sopra la<br />

soglia di 15, è spesso una scelta che comunque consente un maggiore elevato<br />

grado di flessibilità, che si perderebbe se l’attività economica fosse svolta<br />

in unità più grandi e «visibili».<br />

Questi meccanismi sono in parte anche alla base della fortissima propensione<br />

al lavoro autonomo che caratterizza l’economia italiana, e che la<br />

differenzia ulteriormente rispetto all’economia degli altri paesi industrializzati.<br />

Unità all’interno delle quali potrebbe svolgersi un’unica attività produttiva<br />

vengono spesso smembrate in unità diverse proprio per mantenere<br />

l’impresa nel suo complesso al di sotto di soglie che comporterebbero un<br />

aumento degli oneri di gestione (intesi anche in senso organizzativo). Nella<br />

stessa prospettiva può essere inquadrata la stessa ampiezza delle dimensioni<br />

dell’economia sommersa (anch’essa eccezionalmente elevata nel<br />

caso italiano), che costituisce il meccanismo attraverso il quale molte imprese<br />

abbattono almeno una quota dei costi della regolazione (tab. 4-33).<br />

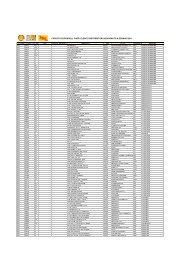

Tab. 4-33 — Indicatori di struttura dell’occupazione<br />

Paesi<br />

Quota occupazione Quota lavoratori autonomi<br />

Peso economia sommersa<br />

imprese < 100 addetti su totale occupazione<br />

Anni ’70 (%) Anni ’90 (%) (%) (% del Pil)<br />

Italia 49 69 26.5 27.2<br />

Germania 19 19 10.2 14.8<br />

Francia 20 30 9.6 14.8<br />

Stati Uniti 17 20 6.6 8.8<br />

(*) Settore manifatturiero.<br />

Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat, Fmi e Censimenti nazionali.<br />

9<br />

Questo aspetto del problema rientra nel dibattito sull'argomento fin dai suoi inizi; cfr.<br />

ad esempio S. Brusco, Decentramento produttivo e divisione del lavoro, in A. Del Monte e M.<br />

Raffa (a cura di), Tecnologia e decentramento produttivo, Torino, Rosemberg & Sellier, 1977.<br />

178