11.2 Norddeutschland

11.2 Norddeutschland

11.2 Norddeutschland

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

VLA – Handbuch der Grabungstechnik, Aktualisierung 2011<br />

Kapitel <strong>11.2</strong> – Aktualisierung – Seite 17<br />

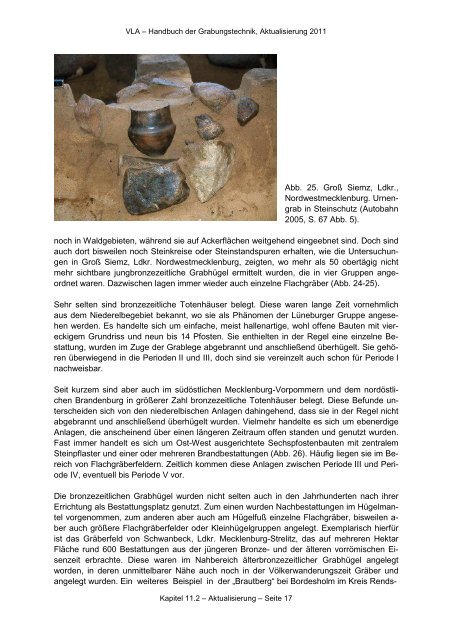

Abb. 25. Groß Siemz, Ldkr.,<br />

Nordwestmecklenburg. Urnengrab<br />

in Steinschutz (Autobahn<br />

2005, S. 67 Abb. 5).<br />

noch in Waldgebieten, während sie auf Ackerflächen weitgehend eingeebnet sind. Doch sind<br />

auch dort bisweilen noch Steinkreise oder Steinstandspuren erhalten, wie die Untersuchungen<br />

in Groß Siemz, Ldkr. Nordwestmecklenburg, zeigten, wo mehr als 50 obertägig nicht<br />

mehr sichtbare jungbronzezeitliche Grabhügel ermittelt wurden, die in vier Gruppen angeordnet<br />

waren. Dazwischen lagen immer wieder auch einzelne Flachgräber (Abb. 24-25).<br />

Sehr selten sind bronzezeitliche Totenhäuser belegt. Diese waren lange Zeit vornehmlich<br />

aus dem Niederelbegebiet bekannt, wo sie als Phänomen der Lüneburger Gruppe angesehen<br />

werden. Es handelte sich um einfache, meist hallenartige, wohl offene Bauten mit viereckigem<br />

Grundriss und neun bis 14 Pfosten. Sie enthielten in der Regel eine einzelne Bestattung,<br />

wurden im Zuge der Grablege abgebrannt und anschließend überhügelt. Sie gehören<br />

überwiegend in die Perioden II und III, doch sind sie vereinzelt auch schon für Periode I<br />

nachweisbar.<br />

Seit kurzem sind aber auch im südöstlichen Mecklenburg-Vorpommern und dem nordöstlichen<br />

Brandenburg in größerer Zahl bronzezeitliche Totenhäuser belegt. Diese Befunde unterscheiden<br />

sich von den niederelbischen Anlagen dahingehend, dass sie in der Regel nicht<br />

abgebrannt und anschließend überhügelt wurden. Vielmehr handelte es sich um ebenerdige<br />

Anlagen, die anscheinend über einen längeren Zeitraum offen standen und genutzt wurden.<br />

Fast immer handelt es sich um Ost-West ausgerichtete Sechspfostenbauten mit zentralem<br />

Steinpflaster und einer oder mehreren Brandbestattungen (Abb. 26). Häufig liegen sie im Bereich<br />

von Flachgräberfeldern. Zeitlich kommen diese Anlagen zwischen Periode III und Periode<br />

IV, eventuell bis Periode V vor.<br />

Die bronzezeitlichen Grabhügel wurden nicht selten auch in den Jahrhunderten nach ihrer<br />

Errichtung als Bestattungsplatz genutzt. Zum einen wurden Nachbestattungen im Hügelmantel<br />

vorgenommen, zum anderen aber auch am Hügelfuß einzelne Flachgräber, bisweilen aber<br />

auch größere Flachgräberfelder oder Kleinhügelgruppen angelegt. Exemplarisch hierfür<br />

ist das Gräberfeld von Schwanbeck, Ldkr. Mecklenburg-Strelitz, das auf mehreren Hektar<br />

Fläche rund 600 Bestattungen aus der jüngeren Bronze- und der älteren vorrömischen Eisenzeit<br />

erbrachte. Diese waren im Nahbereich älterbronzezeitlicher Grabhügel angelegt<br />

worden, in deren unmittelbarer Nähe auch noch in der Völkerwanderungszeit Gräber und<br />

angelegt wurden. Ein weiteres Beispiel in der „Brautberg“ bei Bordesholm im Kreis Rends-