KIT-Fakultät für Architektur – Master-Arbeiten Winter 2017/18

Dokumentation von Masterabschlussarbeiten des Wintersemesters 2017/18 an der Fakultät für Architektur am Karlsruher Institut für Technologie.

Dokumentation von Masterabschlussarbeiten des Wintersemesters 2017/18 an der Fakultät für Architektur am Karlsruher Institut für Technologie.

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

95°C<br />

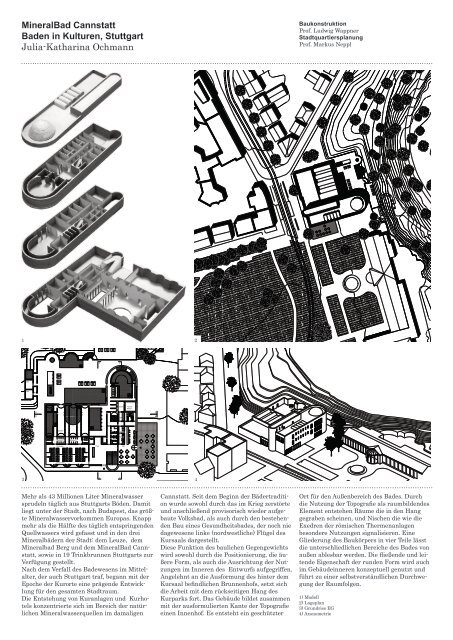

MineralBad Cannstatt<br />

Baden in Kulturen, Stuttgart<br />

Julia-Katharina Ochmann<br />

Baukonstruktion<br />

Prof. Ludwig Wappner<br />

Stadtquartiersplanung<br />

Prof. Markus Neppl<br />

1<br />

2<br />

24°C<br />

C<br />

D<br />

<strong>18</strong>°C<br />

60°C<br />

16°C<br />

36°C<br />

A<br />

36°C<br />

30°C<br />

<strong>18</strong>°C<br />

Technik<br />

Technik<br />

Becken<br />

A<br />

B<br />

Lager<br />

B<br />

24°C<br />

Badehalle<br />

Lager<br />

Küche<br />

Duschen D<br />

Duschen H<br />

Umkleiden<br />

Foyer<br />

Café<br />

Bijoubereich<br />

3<br />

C<br />

D<br />

4<br />

Mehr als 43 Millionen Liter Mineralwasser<br />

sprudeln täglich aus Stuttgarts Böden. Damit<br />

liegt unter der Stadt, nach Budapest, das größte<br />

Mineralwasservorkommen Europas. Knapp<br />

mehr als die Hälfte des täglich entspringenden<br />

Quellwassers wird gefasst und in den drei<br />

Mineralbädern der Stadt: dem Leuze, dem<br />

Mineralbad Berg und dem MineralBad Cannstatt,<br />

sowie in 19 Trinkbrunnen Stuttgarts zur<br />

Verfügung gestellt.<br />

Nach dem Verfall des Badewesens im Mittelalter,<br />

der auch Stuttgart traf, begann mit der<br />

Epoche der Kurorte eine prägende Entwicklung<br />

<strong>für</strong> den gesamten Stadtraum.<br />

Die Entstehung von Kuranlagen und Kurhotels<br />

konzentrierte sich im Bereich der natürlichen<br />

Mineralwasserquellen im damaligen<br />

Cannstatt. Seit dem Beginn der Bädertradition<br />

wurde sowohl durch das im Krieg zerstörte<br />

und anschließend provisorisch wieder aufgebaute<br />

Volksbad, als auch durch den bestehenden<br />

Bau eines Gesundheitsbades, der noch nie<br />

dagewesene linke (nordwestliche) Flügel des<br />

Kursaals dargestellt.<br />

Diese Funktion des baulichen Gegengewichts<br />

wird sowohl durch die Positionierung, die äußere<br />

Form, als auch die Ausrichtung der Nutzungen<br />

im Inneren des Entwurfs aufgegriffen.<br />

Angelehnt an die Ausformung des hinter dem<br />

Kursaal befindlichen Brunnenhofs, setzt sich<br />

die Arbeit mit dem rückseitigen Hang des<br />

Kurparks fort. Das Gebäude bildet zusammen<br />

mit der ausformulierten Kante der Topografie<br />

einen Innenhof. Es entsteht ein geschützter<br />

Ort <strong>für</strong> den Außenbereich des Bades. Durch<br />

die Nutzung der Topografie als raumbildendes<br />

Element entstehen Räume die in den Hang<br />

gegraben scheinen, und Nischen die wie die<br />

Exedren der römischen Thermenanlagen<br />

besondere Nutzungen signalisieren. Eine<br />

Gliederung des Baukörpers in vier Teile lässt<br />

die unterschliedlichen Bereiche des Bades von<br />

außen ablesbar werden. Die fließende und leitende<br />

Eigenschaft der runden Form wird auch<br />

im Gebäudeinneren konzeptuell genutzt und<br />

führt zu einer selbstverständlichen Durchwegung<br />

der Raumfolgen.<br />

1) Modell<br />

2) Lageplan<br />

3) Grundriss EG<br />

4) Axonometrie