KIT-Fakultät für Architektur – Master-Arbeiten Winter 2017/18

Dokumentation von Masterabschlussarbeiten des Wintersemesters 2017/18 an der Fakultät für Architektur am Karlsruher Institut für Technologie.

Dokumentation von Masterabschlussarbeiten des Wintersemesters 2017/18 an der Fakultät für Architektur am Karlsruher Institut für Technologie.

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

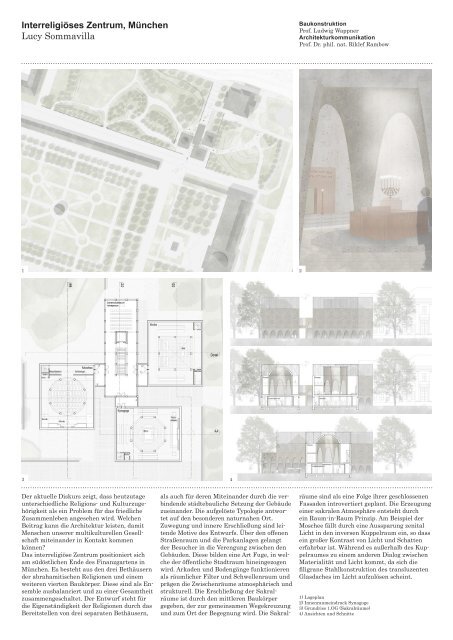

Interreligiöses Zentrum, München<br />

Lucy Sommavilla<br />

Baukonstruktion<br />

Prof. Ludwig Wappner<br />

<strong>Architektur</strong>kommunikation<br />

Prof. Dr. phil. nat. Riklef Rambow<br />

1 2<br />

3 4<br />

Der aktuelle Diskurs zeigt, dass heutzutage<br />

unterschiedliche Religions- und Kulturzugehörigkeit<br />

als ein Problem <strong>für</strong> das friedliche<br />

Zusammenleben angesehen wird. Welchen<br />

Beitrag kann die <strong>Architektur</strong> leisten, damit<br />

Menschen unserer multikulturellen Gesellschaft<br />

miteinander in Kontakt kommen<br />

können?<br />

Das interreligiöse Zentrum positioniert sich<br />

am südöstlichen Ende des Finanzgartens in<br />

München. Es besteht aus den drei Bethäusern<br />

der abrahamitischen Religionen und einem<br />

weiteren vierten Baukörper. Diese sind als Ensemble<br />

ausbalanciert und zu einer Gesamtheit<br />

zusammengeschaltet. Der Entwurf steht <strong>für</strong><br />

die Eigenständigkeit der Religionen durch das<br />

Bereitstellen von drei separaten Bethäusern,<br />

als auch <strong>für</strong> deren Miteinander durch die verbindende<br />

städtebauliche Setzung der Gebäude<br />

zueinander. Die aufgelöste Typologie antwortet<br />

auf den besonderen naturnahen Ort.<br />

Zuwegung und innere Erschließung sind leitende<br />

Motive des Entwurfs. Über den offenen<br />

Straßenraum und die Parkanlagen gelangt<br />

der Besucher in die Verengung zwischen den<br />

Gebäuden. Diese bilden eine Art Fuge, in welche<br />

der öffentliche Stadtraum hineingezogen<br />

wird. Arkaden und Bodengänge funktionieren<br />

als räumlicher Filter und Schwellenraum und<br />

prägen die Zwischenräume atmosphärisch und<br />

strukturell. Die Erschließung der Sakralräume<br />

ist durch den mittleren Baukörper<br />

gegeben, der zur gemeinsamen Wegekreuzung<br />

und zum Ort der Begegnung wird. Die Sakralräume<br />

sind als eine Folge ihrer geschlossenen<br />

Fassaden introvertiert geplant. Die Erzeugung<br />

einer sakralen Atmosphäre entsteht durch<br />

ein Raum-in-Raum Prinzip. Am Beispiel der<br />

Moschee fällt durch eine Aussparung zenital<br />

Licht in den inversen Kuppelraum ein, so dass<br />

ein großer Kontrast von Licht und Schatten<br />

erfahrbar ist. Während es außerhalb des Kuppelraumes<br />

zu einem anderen Dialog zwischen<br />

Materialität und Licht kommt, da sich die<br />

filigrane Stahlkonstruktion des transluzenten<br />

Glasdaches im Licht aufzulösen scheint.<br />

1) Lageplan<br />

2) Innenraumeindruck Synagoge<br />

3) Grundriss 1.OG (Sakralräume)<br />

4) Ansichten und Schnitte