商学部(塾外用) - 慶應義塾大学-塾生HP

商学部(塾外用) - 慶應義塾大学-塾生HP

商学部(塾外用) - 慶應義塾大学-塾生HP

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

テキスト(教科書):<br />

Paul. R. Krugman and Maurice Obstfeld, “International Economics:<br />

Theory and Policy, 8th Edition,” Addison Wesley, 2008(旧版で翻訳書<br />

有)<br />

国際経済学各論(国際経済政策論) 2単位 (秋学期)<br />

特別研究教授 法專 充男<br />

授業科目の内容:<br />

マクロ経済学,国際経済学などの理論を援用しながら,国際経済<br />

の最前線で何が起きているかを解説する。世界経済で近年生じた主<br />

要な事象について,それらの原因と含意を明らかにするとともに,<br />

事象相互の関連(例えば,今次の世界的金融危機とグローバル・イ<br />

ンバランスの関連)について論ずる。また,主要な国際経済問題に<br />

対する経済政策の在り方について検討する。教科書ではまだ取り上<br />

げられていないカレントなトピックスについても,可能な限り取り<br />

上げ,理論的に解明する。国際経済協議,経済政策立案の現場での<br />

経験を活かし,理論と現実の橋渡しをする。<br />

テキスト(教科書):<br />

特に指定せず。毎回,プリントを配布の予定。<br />

参考書:<br />

国際機関や各国政府・中央銀行・研究機関・研究者のレポートな<br />

どをインターネット等を通じ活用する。(英語のレポートが多いが,<br />

その内容のポイントは授業で解説する。)<br />

国際経済学各論(国際貿易論) 2単位 (春学期)<br />

准教授 安藤 光代<br />

授業科目の内容:<br />

本講義では,国際経済学のうち,応用ミクロ経済学である国際貿<br />

易論に関連したテーマを幅広く取り上げる。国と国との生産配置や<br />

貿易パターンを説明する理論モデルについても取り扱うが,本講義<br />

では特に,貿易政策とその厚生効果,サービス貿易,海外直接投資<br />

と企業活動の国際化,GATT/WTO と自由貿易協定などのテーマに焦<br />

点をあてる。国際経済のグローバル化が急速に進展する中,現実経<br />

済の分析に役立つ理論はどれか,あるいは逆に理論に立脚した実証・<br />

政策分析はいかに行えばよいのかについて議論し,現代の国際経済<br />

が抱える諸問題について経済学的な視点から理解を深めていきたい。<br />

テキスト(教科書):<br />

木村福成(2000)『国際経済学入門』日本評論社<br />

世界経済論Ⅰ(05学則) 2単位 (春学期)<br />

世界経済論Ⅱ(05学則) 2単位 (秋学期)<br />

世界経済論(99学則) 4単位 (通年)<br />

教授 和気 洋子<br />

授業科目の内容:<br />

世界経済はいつも変動の中にある。それがどのような変動として<br />

実際に観測されるか,その変動要因が何であるか,その変動をどの<br />

ように管理・統治できるか,その変動メカニズムをどのように理論<br />

化できるか,そして今後の世界経済をどのように展望できるかなど,<br />

知的関心は広くて深い。今21 世紀を迎え,世界経済では,グローバ<br />

リズムの功罪,WTOの役割,FTA の進展,EU 通貨統合の進展,東<br />

アジア地域の変容,資源・エネルギー問題の深刻化,貧困問題・地<br />

球環境問題・安全・安心の暮らし・企業の社会的責任の視点など,<br />

新たな課題に向けて,新たな挑戦が始まっている。本講義では,世<br />

界経済論Ⅰ/世界経済論Ⅱを通じて,現代および将来の産業経済社<br />

会をめぐる諸課題の本質を探る手がかりを得るために,イギリス産<br />

業革命から現代社会に至る世界経済の潮流とそれに関わる諸理論を<br />

展望し,そのなかで貿易政策論・国際マクロ経済論・開発経済論・<br />

環境経済学などで得られる学説史的な知見がいかに援用できるかを<br />

実践的に論じる。<br />

参考書:<br />

・大山他訳『P.クルーグマン/R.ウェルスミクロ経済学』東洋経済新<br />

報社2007年<br />

・石井・清野・秋葉・須田・和気・ブラギンスキー共著『入門・国<br />

際経済学』有斐閣2003 年<br />

・森田・天野編著『地球環境問題とグローバルコミュニティー』岩<br />

波書店2002 年<br />

9<br />

・和気・早見編著『地球温暖化と東アジアの国際協調』慶應義塾大<br />

学出版会2004年<br />

世界経済各論(国際開発協力論) 2単位 (秋学期)<br />

グローバル時代の開発と援助を考える<br />

講師 後藤 一美<br />

授業科目の内容:<br />

(1)世界がもし100 人の村だったら,世界の富の90%をたった20<br />

人が握っている。公的援助をはるかにこえるお金が化粧品に消費さ<br />

れている。その一方で,15 人が飢えで苦しんでいる。明日の世代を<br />

育てる教育にむけられるお金の10 倍ものお金が武器売買に使われて<br />

いる。この結果,16人は字を読むことさえままならない。3 秒に子<br />

どもがひとり死んでゆく。こうした世界の現実をすこしでも良い方<br />

向にむけるためのさまざまな取組みが地球規模で展開されている。<br />

(2)「国際協力(International Cooperation)」とは,複数のアクタ<br />

ー(主権国家,国際機関,民間企業,市民社会)がある共通の目的<br />

に関する合意形式を図るために,あるいは合意された共通の目的実<br />

現のために,国境を越えて,個と全体の利益を調整しながら,持て<br />

る「力」(構想力・交渉力・実行力)をお互いに出し合う政治的プロ<br />

セスを指す。現代の国際協力の政策群は,「一層の繁栄」「世界の安<br />

定」「心の安寧」という3 つの大きな問題群からなる包括的・重層<br />

的・横断的な総合政策体系として理解される。<br />

(3)他方,現実の国際政治の場で展開される国際協力の実態とし<br />

ては,新構想の推進過程や政策形成の水面下で,新たなリーダーシ<br />

ップや秩序形成をめぐって熾烈な駆け引きが行われる。国際協力の<br />

世界とは,一見きれい事のように見えて,その実,利害関係を有す<br />

る多様なアクター間のダイナミックな緊張関係が渦巻く同床異夢の<br />

世界である。その意味において,国際協力とは,国際政治社会にお<br />

ける人間の本能としてのエゴイズムとヒューマニズムが複雑に絡み<br />

合う政治的営みでもある。<br />

(4)本講義は,「地球規模問題群(Global Issues)」のうち特に「国<br />

際開発(International Development)」に対する実践的問題解決アプロ<br />

ーチ(とりわけ「日本の国際開発協力」)について,問題別,アクタ<br />

ー別,手法別視点から,現代の国際開発協力の現状と課題を考察す<br />

ることによって,将来,地球共生社会の実現を目指して国際協力の<br />

世界で活躍する人材を育成することを目的とする。<br />

(5)手法:本講義は,①ビデオ(日本語・英語),②講義(PPT<br />

使用),③質疑応答の3 点セットを組み合せながら,開発援助の臨場<br />

感を抱けるように工夫しているので,特段の予備知識は必要として<br />

いない。また,講師による一方的講義スタイルではなく,受講者の<br />

参加型演習とプレゼンテーションを随所に設けることにより,受講<br />

者の表現能力の能力向上に力点を置いている。(実際に国際開発協力<br />

の現場で働いている方々を授業内ゲスト・スピーカーとして数回招<br />

待することも予定したい。)<br />

テキスト(教科書):<br />

・後藤一美「日本の国際開発協力を問う」後藤一美・大野泉・渡辺<br />

利夫(編著)『日本の国際開発協力』(シリーズ国際開発:第4巻)、<br />

日本評論社、2005年。<br />

・後藤一美「国際協力論序説—グローバル・ガバナンスの視点から」<br />

鈴木佑司・後藤一美(編著)『グローバリゼーションとグローバル・<br />

ガバナンス』、法政大学出版会、<br />

2009年。<br />

・マイケル・エドワーズ (著)、CSOネットワーク(企画・監修)、杉<br />

原ひろみ・畑島宏之・鈴木恵子・粒良麻知子(訳)『フューチャー・<br />

ポジティブ—開発援助の大転換』日本評論社、2006年。<br />

〈講義資料・参考資料・参考文献リスト〉授業のなかで配布。<br />

参考書:<br />

後藤一美(監修)『国際協力用語集』(第3版)、国際開発ジャーナ<br />

ル社、2004年。<br />

朝日新聞論説委員室(編)『地球貢献国家と憲法—提言・日本の新<br />

戦略』朝日新聞社、2007年。<br />

荒木光弥『1970年代途上国援助—歴史の証言』『1980年代途上国援<br />

助—歴史の証言』『1990年代途上国援助—歴史の証言』国際開発ジャー<br />

ナル社、1997年&2005年。<br />

石川滋『国際開発政策研究』東洋経済新報社、2006年。<br />

ウィリアム・イースタリー(著)・小浜裕久他(訳)『放漫な援助』<br />

東洋経済新報社、2009年。<br />

稲田十一(編)『開発と平和—脆弱国家支援論』有斐閣、2009年。<br />

[ 05 ] 専<br />

攻<br />

科<br />

目<br />

Ⅲ<br />

類<br />

( [ 99 ] Ⅳ<br />

類<br />

)

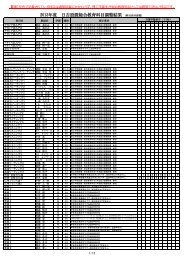

![文学部時間割表[2 ・3年生(07学則)]](https://img.yumpu.com/21046130/1/184x260/2-307.jpg?quality=85)