Reformation. Macht. Politik - Evangelische Kirche in Deutschland

Reformation. Macht. Politik - Evangelische Kirche in Deutschland

Reformation. Macht. Politik - Evangelische Kirche in Deutschland

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

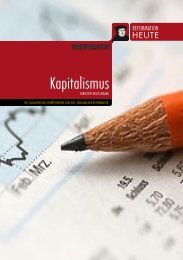

POLITIK POLITIK<br />

UMF RAGE<br />

Die Mehrheit der Deutschen hält den Islam für bedrohlich. Zu<br />

Für die meisten lautet die Lösung: Ke<strong>in</strong>e <strong>Macht</strong><br />

e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>tensiveren Praxis des Christentums führt das nicht.<br />

für irgende<strong>in</strong>e Religion VON DETLEF POLLACK<br />

EINZELERGEBNISSE<br />

Anteil der Deutschen, die folgenden Aussagen „voll und ganz“ zustimmen<br />

„Ich wünsche mir e<strong>in</strong>e größere<br />

religiöse und kulturelle Vielfalt<br />

<strong>in</strong> me<strong>in</strong>er Umgebung“<br />

„Ich greife für mich selbst auf<br />

Lehren verschiedener religiöser<br />

Traditionen zurück“<br />

„Ich glaube, dass unser<br />

Land durch fremde Kulturen/<br />

Nationen bedroht ist“<br />

OST<br />

OST<br />

WEST<br />

WEST<br />

OST<br />

WEST<br />

Quelle: Wahrnehmung und Akzeptanz religiöser Vielfalt <strong>in</strong> ausgewählten Ländern Europas, Münster 2010<br />

2 %<br />

2 %<br />

5 %<br />

8 %<br />

50,1 %<br />

40,7 %<br />

W<br />

ie reagieren die Deutschen auf die anwachsende<br />

religiöse Vielfalt? S<strong>in</strong>d sie<br />

neugierig und kreieren sie e<strong>in</strong>e Patchworkreligiosität,<br />

die sich aus allen Religionen<br />

„das Beste“ nimmt? Verhalten sie sich ablehnend<br />

gegenüber dem Fremden oder bes<strong>in</strong>nen sie sich<br />

auf das Eigene?<br />

Die Expertenme<strong>in</strong>ungen über die Auswirkungen<br />

der neuen religiösen Pluralisierung <strong>in</strong><br />

<strong>Deutschland</strong> lassen sich <strong>in</strong> drei Hypothesen fassen.<br />

Die erste kann als „Individualisierungsthese“<br />

bezeichnet werden und geht davon aus, dass<br />

die neue kulturelle und religiöse Vielfalt von den<br />

Menschen als Bereicherung und Ergänzung der<br />

eigenen Religiosität wahrgenommen wird. Das<br />

moderne Individuum stellt sich demnach aus der<br />

zunehmenden Vielfalt religiöser Angebote se<strong>in</strong>e<br />

eigene Religiosität zusammen. Die Gegenthese<br />

lautet, dass das Fremde nicht zur Horizonterweiterung<br />

genutzt, sondern als Bedrohung erlebt<br />

wird. Die Vertreter der These vom „cultural defense“<br />

postulieren, dass das Bedrohungsgefühl<br />

zu e<strong>in</strong>er starken Abwehr führe und die eigene<br />

christliche Identität stärke. Doch die Begegnung<br />

mit dem Fremden könnte auch – das wäre die<br />

dritte These – dazu führen, dass man angesichts<br />

der als bedrohlich wahrgenommenen Vielfalt des<br />

Religiösen auf e<strong>in</strong>e schärfere Trennung zwischen<br />

Religion und <strong>Politik</strong> sowie auf die Gewährleistung<br />

der Pr<strong>in</strong>zipien <strong>in</strong>dividueller Religionsfreiheit<br />

drängt. An die Stelle der religiösen Selbstbehauptung<br />

träte dann die säkulare Abgrenzung<br />

von aller Religion.<br />

Welche der drei hier aufgestellten Hypothesen<br />

kann die höchste Erklärungskraft für sich beanspruchen?<br />

Dafür soll e<strong>in</strong> Blick auf die aktuellen<br />

Umfragen geworfen werden, <strong>in</strong> denen repräsentativ<br />

deutsche Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger befragt<br />

wurden.<br />

Als Erstes spr<strong>in</strong>gt <strong>in</strong>s Auge, dass die Individualisierungs-These,<br />

so e<strong>in</strong>leuchtend sie zunächst<br />

kl<strong>in</strong>gt und so vehement sie vielfach vertreten<br />

wird, kaum der Faktenlage entspricht. Die Mehrheit<br />

der Deutschen wünscht sich ke<strong>in</strong>e größere<br />

religiöse Vielfalt. Lediglich rund 20 Prozent der<br />

Deutschen greifen nach eigener Aussage <strong>in</strong> ihrem<br />

Glauben auf Lehren unterschiedlicher Religionen<br />

zurück. Und nur selten gehen „traditionelle“<br />

christliche Praktiken mit „alternativen“ Formen<br />

von Religiosität Hand <strong>in</strong> Hand. Selbst dort, wo es<br />

zum Aufbau e<strong>in</strong>er synkretistischen Religiosität<br />

kommt, besteht ke<strong>in</strong> Interesse an e<strong>in</strong>er Erweiterung<br />

der religiösen Optionen.<br />

Insgesamt ergibt sich für <strong>Deutschland</strong> nicht<br />

das Bild e<strong>in</strong>er offenen Gesellschaft, die neugierig<br />

auf fremde Religionen schaut. Ganz im Gegenteil.<br />

Weit über zwei Drittel der Deutschen sehen<br />

<strong>in</strong> der wachsenden religiösen Vielfalt e<strong>in</strong>e Ursa-<br />

FOTO: HARTMUT NAEGELE/LAIF, JULIA HOLTKÖTTER<br />

che von Konflikten. Über 40 Prozent der Deutschen<br />

haben sogar das Gefühl, dass das eigene<br />

Land durch fremde Kulturen bedroht wird. Bemerkenswerterweise<br />

f<strong>in</strong>det sich die Furcht vor<br />

dem Konfliktpotenzial religiöser Vielfalt sowie<br />

vor dem Verlust der eigenen kulturellen Fundamente<br />

bei religiösen Personen <strong>in</strong> gleichem Maße<br />

wie bei den weniger religiösen oder areligiösen<br />

Menschen. Das heißt, das Bedrohungsgefühl<br />

geht nicht e<strong>in</strong>her mit e<strong>in</strong>er Intensivierung des<br />

Glaubens oder der religiösen Praktiken. Auch die<br />

zweite These, das Theorem der religiösen Selbstbehauptung,<br />

bei dem es sich immerh<strong>in</strong> um e<strong>in</strong>es<br />

der best-etablierten Argumente <strong>in</strong> der religionssoziologischen<br />

Diskussion handelt, lässt sich<br />

also für <strong>Deutschland</strong> empirisch nicht bestätigen.<br />

Doch das bedeutet wiederum nicht, dass die<br />

empfundenen Spannungen gegenüber anderen<br />

Religionen ke<strong>in</strong>e Auswirkungen auf das religiöse<br />

Feld hätten. Immerh<strong>in</strong> sehen etwa drei Viertel<br />

der Westdeutschen und sogar mehr als die Hälfte<br />

der Ostdeutschen im Christentum das Fundament<br />

unserer Kultur, während das Bild von den<br />

nichtchristlichen Religionen <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong> sich<br />

immer mehr verschlechtert. Den Islam etwa hält<br />

die Mehrheit der Deutschen mittlerweile für e<strong>in</strong>e<br />

bedrohliche Religion. Komplementär dazu entwickelt<br />

sich das Image des Christentums zum<br />

Positiven. So negativ der Islam beurteilt wird, so<br />

positiv erstrahlt das Christentum. In dieser Korrelation<br />

kann man durchaus e<strong>in</strong>e Art religiöser<br />

Selbstbehauptung und damit e<strong>in</strong>e Unterstützung<br />

der zweiten These sehen. Allerd<strong>in</strong>gs wird man<br />

hier das Theorem <strong>in</strong>sofern wieder relativieren<br />

müssen, als sich dieser Mechanismus auf der Ebene<br />

der Weltdeutungsmuster vollzieht, jedoch auf<br />

die religiöse Praxis kaum Auswirkungen zeigt.<br />

Wie sieht es nun mit der dritten These aus, dass<br />

die als Bedrohung empfundene Vielfalt zu e<strong>in</strong>er<br />

stärkeren E<strong>in</strong>forderung säkularer Abgrenzung<br />

führt? Tatsächlich sche<strong>in</strong>t e<strong>in</strong>e klare Trennung<br />

zwischen Religion und <strong>Politik</strong> für viele Menschen<br />

das geeignete Mittel zu se<strong>in</strong>, die Grundwerte der<br />

eigenen Kultur gegen fremde E<strong>in</strong>flüsse zu verteidigen.<br />

Rund drei Viertel der Deutschen s<strong>in</strong>d<br />

gegen e<strong>in</strong>e explizite Verankerung des Gottesbegriffs<br />

<strong>in</strong> der europäischen Verfassung. Ebenso<br />

wollen die Deutschen <strong>in</strong> ihrer großen Mehrheit<br />

ke<strong>in</strong>e Vermischung von <strong>Politik</strong>, Wissenschaft,<br />

Recht oder Wirtschaft mit religiösen Normen<br />

und Werten.<br />

Die Fakten über das deutsche Glaubensleben<br />

kl<strong>in</strong>gen für e<strong>in</strong>e sich globalisierende Welt bedenklich.<br />

In <strong>Deutschland</strong> werden Spannungen<br />

zwischen Religionen heutzutage als die entscheidende<br />

Ursache für Konflikte angesehen, bedeutsamer<br />

als Spannungen zwischen verschiedenen<br />

Volksgruppen und das <strong>Macht</strong>streben e<strong>in</strong>zelner<br />

Länder und genauso bedeutsam wie der Streit<br />

über den Zugang zu unverzichtbaren Rohstoffen<br />

wie zum Beispiel Öl. Die Vorbehalte gegenüber<br />

anderen Religionen gehen so weit, dass nur e<strong>in</strong><br />

knappes Drittel der Deutschen e<strong>in</strong>e friedliche<br />

Koexistenz zwischen Christentum und Islam für<br />

möglich hält. Die anderen befürchten, es werde<br />

immer wieder zu Konflikten kommen. Immerh<strong>in</strong><br />

ist die große Mehrheit der Menschen <strong>in</strong><br />

<strong>Deutschland</strong> ke<strong>in</strong>eswegs für e<strong>in</strong>e Ausgrenzung<br />

des Islam aus der Gesellschaft. Drei Viertel der<br />

Bevölkerung etwa sprechen sich für die Durchführung<br />

e<strong>in</strong>es Islam-Unterrichts an den öffentlichen<br />

Schulen aus. Toleranz gegenüber fremden<br />

Überzeugungen und Weltanschauungen gilt für<br />

die meisten trotz aller Skepsis als hoher Wert.<br />

PROF. DR. DETLEF<br />

POLLACK ist Religionssoziologe<br />

und stellvertretender<br />

Sprecher<br />

des Exzellenzclusters<br />

„Religion und <strong>Politik</strong>“<br />

an der Westfälischen<br />

Wilhelms-Universität<br />

Münster.<br />

90<br />

91