de lëtzebuerger ziichter 2/2012 - Convis Herdbuch Service Elevage ...

de lëtzebuerger ziichter 2/2012 - Convis Herdbuch Service Elevage ...

de lëtzebuerger ziichter 2/2012 - Convis Herdbuch Service Elevage ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

seln dargestellt. Bei <strong>de</strong>r IST-Variante mäht<br />

<strong>de</strong>r Landwirt seine Futterbauflächen noch<br />

selber und bringt – ebenfalls in Eigenregie<br />

– das Erntegut mit <strong>de</strong>m La<strong>de</strong>wagen ins<br />

Flachsilo. Die SOLL-Variante ist dadurch<br />

gekennzeichnet, dass die Mäharbeiten<br />

vollständig vom Lohnunternehmer übernommen<br />

wer<strong>de</strong>n. Außer<strong>de</strong>m übernimmt<br />

<strong>de</strong>r Lohnunternehmer das Häckseln <strong>de</strong>s<br />

Erntegutes.<br />

Beim Mähen fallen bei <strong>de</strong>r SOLL-Variante<br />

dadurch lediglich noch administrative Tätigkeiten<br />

an. Die Zeiteinsparung beträgt<br />

mehr als 70 %. Beim Häckseln beträgt die<br />

Zeiteinsparung 1,9 AKh/ha gegenüber<br />

<strong>de</strong>m Verfahren mit La<strong>de</strong>wagen. Dadurch<br />

wird <strong>de</strong>r Arbeitszeitbedarf bei <strong>de</strong>r Ernte<br />

und <strong>de</strong>r Einfuhr um mehr als die Hälfte reduziert.<br />

Verfügbare Feldarbeitstage können<br />

somit besser genutzt wer<strong>de</strong>n.<br />

Insgesamt fallen bei <strong>de</strong>r Silageernte nunmehr<br />

3,4 AKh/ha (dies entspricht ca. 20<br />

%) weniger an (siehe Abb. 2).<br />

■ Verfahrenstechnische und<br />

arbeitsorganisatorische<br />

Optimierung<br />

Ausgehend von je<strong>de</strong>r Arbeitsplanung erfolgt<br />

auf <strong>de</strong>m mo<strong>de</strong>rnen Landwirtschaftsbetrieb<br />

ebenfalls eine Zeitplanung. Dabei<br />

wird die verfügbare Arbeitszeit aller Mitarbeiten<strong>de</strong>n<br />

systematisch <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen<br />

Aufgabenblöcken zugeteilt. In diesem<br />

Zusammenhang sind die drei folgen<strong>de</strong>n<br />

Fragestellungen im Rahmen von Selbst-<br />

o<strong>de</strong>r Fremdkontrollen zu berücksichtigen:<br />

1. Wie viel Zeit wird für die einzelnen Tätigkeiten<br />

im Tagesverlauf benötigt?<br />

2. Wie wird die verfügbare Zeit optimal<br />

eingesetzt?<br />

3. Wie und wo kann Zeit ohne Qualitätsverlust<br />

eingespart wer<strong>de</strong>n?<br />

Hieraus lassen sich zwei wesentliche Optimierungsmöglichkeiten<br />

ableiten. Die erste<br />

ist die verfahrenstechnische Optimierung.<br />

Sie be<strong>de</strong>utet i.d.R. eine zusätzliche o<strong>de</strong>r<br />

auch verän<strong>de</strong>rte Mechanisierung von<br />

Verfahrensabläufen. Dies ist meist mit ei-<br />

MILCHRINDER 33<br />

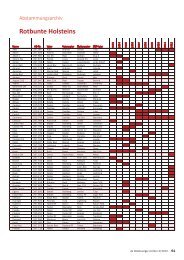

Abbildung 2: Arbeitswirtschaftlicher Vergleich von IST- und SOLL-Varianten beim Futterbau<br />

im Rahmen einer Tätigkeits- und Schwachstellenanalyse (RB=Rundballen, QB= Qua<strong>de</strong>rballen,<br />

HD=Hochdruckballen, o.M.= ohne Management).<br />

ner Kostenfolge verbun<strong>de</strong>n und be<strong>de</strong>utet<br />

häufig auch die Abgabe von Tätigkeiten<br />

an Dritte (z.B. Lohnunternehmer o<strong>de</strong>r Maschinenring).<br />

Die Zielvorgabe bei <strong>de</strong>r verfahrenstechnischen<br />

Optimierung besteht<br />

darin, dass <strong>de</strong>r professionelle Landwirt<br />

als Spezialist in seinem Gebiet auftritt.<br />

Der Vorteil dieser Optimierungsform liegt<br />

in <strong>de</strong>r sehr schnellen Zielerreichung.<br />

Die zweite Optimierungsmöglichkeit besteht<br />

aus einer organisatorischen Optimierung<br />

und ist selten mit Kostenfolgen<br />

verbun<strong>de</strong>n. Bei dieser Optimierungsform<br />

wird je<strong>de</strong>s interessieren<strong>de</strong> Arbeitsverfahren<br />

im IST-Zustand in Form einer<br />

Schwachstellenanalyse (siehe oben) hinterfragt<br />

und im ständigen Vergleich mit<br />

SOLL-Vorgaben verbessert. Grundvoraussetzung<br />

sind wie<strong>de</strong>r klare und messbare<br />

Zielsetzungen über Arbeitspläne und<br />

Checklisten. Das Optimierungspotenzial<br />

eines beliebigen Arbeitsverfahrens kann<br />

damit voll ausgeschöpft und die Arbeitszufrie<strong>de</strong>nheit<br />

gesteigert wer<strong>de</strong>n. Grundvoraussetzung<br />

für die organisatorische<br />

Optimierung ist allerdings eine ständige<br />

und gezielte Weiterbildung im gewünschten<br />

Produktionsprozess.<br />

Eine Hilfestellung bei <strong>de</strong>r organisatorischen<br />

Optimierung kann über <strong>de</strong>n sog.<br />

Managementregelkreis gegeben wer<strong>de</strong>n<br />

(siehe Abb. 3). Dieser trägt – ausgehend<br />

von einer Zielsetzung – sowohl bei <strong>de</strong>r<br />

Arbeitsorganisation als auch bei <strong>de</strong>r Zeit-<br />

<strong>de</strong> <strong>lëtzebuerger</strong> <strong>ziichter</strong> 2|<strong>2012</strong>