de lëtzebuerger ziichter 2/2012 - Convis Herdbuch Service Elevage ...

de lëtzebuerger ziichter 2/2012 - Convis Herdbuch Service Elevage ...

de lëtzebuerger ziichter 2/2012 - Convis Herdbuch Service Elevage ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

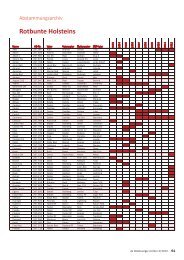

72 FLEISCHRINDER<br />

qu’environ la moitié <strong>de</strong>s céréales dont il<br />

a besoin. Concernant les fourrages (herbe<br />

et maïs), même constat : la Belgique n’atteint<br />

à l’heure actuelle que 65% d’autonomie<br />

fourragère apparente. Par contre,<br />

ici, il serait potentiellement possible d’y<br />

remédier en travaillant sur la sélection<br />

génétique <strong>de</strong> variétés plus performantes<br />

et sur les pratiques culturales. Pour les<br />

tourteaux protéiques, l’importation <strong>de</strong><br />

soja reste également indispensable mais<br />

<strong>de</strong>s mesures correctives sont néanmoins<br />

possibles pour en réduire l’importance<br />

(stimulation <strong>de</strong> la culture <strong>de</strong> protéagineux<br />

par l’amélioration <strong>de</strong>s moyens phytotechniques<br />

et la réduction <strong>de</strong>s points faibles<br />

nutritionnels <strong>de</strong> ces espèces, utilisation<br />

<strong>de</strong>s coproduits d’industries agro-alimentaires<br />

comme l’éthanolerie).<br />

■ Quelles autres barrières<br />

aux systèmes alimentaires<br />

locaux ?<br />

Les systèmes alimentaires locaux,<br />

constituent <strong>de</strong>s schémas <strong>de</strong> productionconsommation<br />

alternatifs au schéma<br />

conventionnel et cela constitue déjà une<br />

barrière en soi.<br />

Du point <strong>de</strong> vue infrastructurel, la mise en<br />

place <strong>de</strong> ces systèmes requiert <strong>de</strong> nouvelles<br />

compétences et donc le développement<br />

<strong>de</strong> connaissances nouvelles. Cependant,<br />

il est typique que le cofinancement<br />

nécessaire aux projets <strong>de</strong> recherche<br />

appliqués ne puisse pas être produit par<br />

ces systèmes locaux (contrairement aux<br />

sous-secteurs classiques).<br />

De même, au niveau institutionnel, les<br />

règles à respecter concernant l’agriculture<br />

et les secteurs alimentaires sont<br />

adaptées au schéma conventionnel<br />

c.à.d. à un schéma avec <strong>de</strong>s étapes <strong>de</strong><br />

production bien séparées. Dans le cas<br />

<strong>de</strong>s systèmes locaux, ces étapes sont<br />

réintégrées si bien que leur mise en place<br />

conduit régulièrement à <strong>de</strong>voir enfreindre<br />

les règles existantes en terme <strong>de</strong> sécurité<br />

alimentaire, transport, vente au détail,…<br />

Par ailleurs, les systèmes alimentaires<br />

locaux se créent souvent à l’initiative <strong>de</strong><br />

petits groupes <strong>de</strong> personnes liées ente<br />

<strong>de</strong> <strong>lëtzebuerger</strong> <strong>ziichter</strong> 2|<strong>2012</strong><br />

elles par <strong>de</strong>s idées communes, une relation<br />

<strong>de</strong> confiance. Ceci peut malheureusement<br />

conduire à un manque d’interactions<br />

du système développé avec le milieu<br />

extérieur, ces personnes ne s’intéressant<br />

pas toujours au développement d’initiatives<br />

similaires et ne recherchant pas forcément<br />

<strong>de</strong>s partenaires externes.<br />

En résumé, l’exposé <strong>de</strong> M. Mathijs, professeur<br />

d’économie agricole à l’Université <strong>de</strong><br />

Leuven, montre qu’il existe actuellement<br />

<strong>de</strong>s barrières culturelles et institutionnelles<br />

au développement <strong>de</strong>s systèmes<br />

alimentaires locaux et qu’un changement<br />

<strong>de</strong>s mentalités est indispensable. Reste<br />

donc à savoir quelle place sera accordée<br />

à ces systèmes dans le futur : <strong>de</strong>vront-ils<br />

se former au sein du système dominant<br />

du capitalisme (dont le discours prône la<br />

productivité) et donc s’adapter ou pourront-ils<br />

se former à côté, en systèmes<br />

nouveaux prônant un discours alternatif<br />

(discours <strong>de</strong> suffisance)?<br />

■ Appellations d’Origine Protégée<br />

(AOP) et Indications<br />

Géographiques Protégées<br />

(IGP)<br />

A côté <strong>de</strong>s produits dont la production<br />

et la consommation sont réalisés dans<br />

un espace local, il existe une autre sorte<br />

<strong>de</strong> produits dits « locaux ». Il s’agit <strong>de</strong><br />

produits pour lesquels le territoire est<br />

un argument <strong>de</strong> vente, un signe <strong>de</strong> qualité<br />

et <strong>de</strong> spécificité : Dans le cas <strong>de</strong>s<br />

IGP, le lien avec l’origine géographique<br />

provient principalement <strong>de</strong> la réputation,<br />

<strong>de</strong> la notoriété, d’un savoir-faire développé<br />

dans une zone déterminée. Pour<br />

les AOP, le lien avec le territoire est plus<br />

fort : toutes les phases <strong>de</strong> conception du<br />

produit doivent se dérouler dans la zone<br />

définie et ce, avec un savoir reconnu et<br />

constaté. Il faut pouvoir démontrer que<br />

les spécificités du produit sont liées au<br />

terroir (conditions pédoclimatiques, …) et<br />

donc non reproductibles ailleurs.<br />

Ces signes ont été mis en place par l’UE<br />

pour promouvoir la diversification <strong>de</strong> la<br />

production agricole, augmenter la compétitivité<br />

<strong>de</strong>s produits spécifiques (protection<br />

contre les imitations et usurpations)<br />

et répondre aux attentes du consommateur<br />

(qualité, information). En outre, ils<br />

peuvent générer <strong>de</strong>s retombées économiques<br />

intéressantes pour le producteur<br />

et lui ouvrir la porte aux marchés internationaux.<br />

A noter, le Grand-duché <strong>de</strong> Luxembourg<br />

détient actuellement 2 AOP (beurre rose<br />

<strong>de</strong> la marque nationale, miel <strong>de</strong> la marque<br />

nationale) et 2 IGP (vian<strong>de</strong> <strong>de</strong> porc <strong>de</strong> la<br />

marque nationale et salaisons fumées <strong>de</strong><br />

la marque nationale).<br />

Lors <strong>de</strong> son exposé, Mme Sindic du laboratoire<br />

Qualité et Sécurité <strong>de</strong>s Produits<br />

Agroalimentaires <strong>de</strong> l’Université <strong>de</strong> Liège-<br />

Gembloux Agro-bio Tech dresse, dans un<br />

premier temps, un état <strong>de</strong>s lieux concernant<br />

les AOP/IGP pour les classes <strong>de</strong> produits<br />

« vian<strong>de</strong>s et abats frais » et « produits<br />

à base <strong>de</strong> vian<strong>de</strong> ». Pour ces 2 classes<br />

<strong>de</strong> produits, il existe actuellement en<br />

Europe 246 AOP/IGP (2/3 IGP, 1/3 AOP),<br />

la France et le Portugal détenant à eux<br />

seuls 130 <strong>de</strong> ces AOP/IGP. Concernant<br />

la répartition entre les filières, 50 % <strong>de</strong>s<br />

AOP/IGP concernent la filière porcine (à<br />

90% pour <strong>de</strong>s produits à base <strong>de</strong> vian<strong>de</strong>),<br />

le reste se répartissant grosso modo à<br />

parts égales entre les filières bovine, avicole<br />

et ovine. Les liens avec l’origine géographique<br />

diffèrent quant à eux selon la<br />

classe <strong>de</strong> produits et le type d’appellation.<br />

Pour les vian<strong>de</strong>s et abats frais AOP, le lien<br />

se fait par le choix d’une race issue <strong>de</strong><br />

la zone géographique considérée, par une<br />

adaptation particulière <strong>de</strong> l’animal à son<br />

environnement (notamment au niveau<br />

<strong>de</strong> son alimentation), par un système<br />

d’élevage reposant sur le pâturage (souvent<br />

avec une végétation spécifique) et<br />

par <strong>de</strong>s caractéristiques organoleptiques<br />

particulières découlant <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux points<br />

précé<strong>de</strong>nts. Pour les vian<strong>de</strong>s et abats<br />

frais IGP, <strong>de</strong> nouveau, le lien se fait par<br />

le choix d’une race mais dans ce cas, la<br />

métho<strong>de</strong> d’élevage (le savoir-faire), le<br />

type d’alimentation (par exemple, <strong>de</strong>s coproduits<br />

d’activités locales) et la notoriété<br />

du produit jouent un rôle important. Enfin,<br />

concernant les produits <strong>de</strong> vian<strong>de</strong>, c’est<br />

l’utilisation <strong>de</strong> matières locales typiques<br />

voire l’influence <strong>de</strong> facteurs naturels sur<br />

les spécificités acquises par le produit<br />

qui interviennent pour les AOP tandis que<br />

pour les IGP, tout repose essentiellement<br />

sur le savoir-faire local.