VGB POWERTECH 10 (2019)

VGB PowerTech - International Journal for Generation and Storage of Electricity and Heat. Issue 10 (2019). Technical Journal of the VGB PowerTech Association. Energy is us! Cyber security. Power generation. Environment. Flexibility.

VGB PowerTech - International Journal for Generation and Storage of Electricity and Heat. Issue 10 (2019).

Technical Journal of the VGB PowerTech Association. Energy is us!

Cyber security. Power generation. Environment. Flexibility.

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

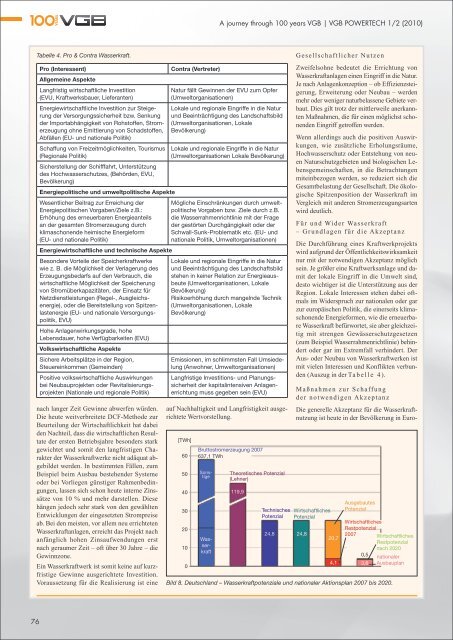

Tabelle 4. Pro & Contra Wasserkraft.<br />

Pro (Interessent)<br />

Allgemeine Aspekte<br />

Langfristig wirtschaftliche Investition<br />

(EVU, Kraftwerksbauer, Lieferanten)<br />

Energiewirtschaftliche Investition zur Steigerung<br />

der Versorgungssicherheit bzw. Senkung<br />

der Importabhängigkeit von Rohstoffen, Stromerzeugung<br />

ohne Emittierung von Schadstoffen,<br />

Abfällen (EU- und nationale Politik)<br />

Schaffung von Freizeitmöglichkeiten, Tourismus<br />

(Regionale Politik)<br />

Sicherstellung der Schifffahrt, Unterstützung<br />

des Hochwasserschutzes, (Behörden, EVU,<br />

Bevölkerung)<br />

Energiepolitische und umweltpolitische Aspekte<br />

Wesentlicher Beitrag zur Erreichung der<br />

Energiepolitischen Vorgaben/Ziele z.B.:<br />

Erhöhung des erneuerbaren Energieanteils<br />

an der gesamten Stromerzeugung durch<br />

klimaschonende heimische Energieform<br />

(EU- und nationale Politik)<br />

Energiewirtschaftliche und technische Aspekte<br />

Besondere Vorteile der Speicherkraftwerke<br />

wie z. B. die Möglichkeit der Verlagerung des<br />

Erzeugungsbedarfs auf den Verbrauch, die<br />

wirtschaftliche Möglichkeit der Speicherung<br />

von Stromüberkapazitäten, der Einsatz für<br />

Netzdienstleistungen (Regel-, Ausgleichsenergie),<br />

oder die Bereitstellung von Spitzenlastenergie<br />

(EU- und nationale Versorgungspolitik,<br />

EVU)<br />

Hohe Anlagenwirkungsgrade, hohe<br />

Lebensdauer, hohe Verfügbarkeiten (EVU)<br />

Volkswirtschaftliche Aspekte<br />

Sichere Arbeitsplätze in der Region,<br />

Steuereinkommen (Gemeinden)<br />

Positive volkswirtschaftliche Auswirkungen<br />

bei Neubauprojekten oder Revitalisierungsprojekten<br />

(Nationale und regionale Politik)<br />

nach langer Zeit Gewinne abwerfen würden.<br />

Die heute weitverbreitete DCF-Methode zur<br />

Beurteilung der Wirtschaftlichkeit hat dabei<br />

den Nachteil, dass die wirtschaftlichen Resultate<br />

der ersten Betriebsjahre besonders stark<br />

gewichtet und somit den langfristigen Charakter<br />

der Wasserkraftwerke nicht adäquat abgebildet<br />

werden. In bestimmten Fällen, zum<br />

Beispiel beim Ausbau bestehender Systeme<br />

oder bei Vorliegen günstiger Rahmenbedingungen,<br />

lassen sich schon heute interne Zinssätze<br />

von <strong>10</strong> % und mehr darstellen. Diese<br />

hängen jedoch sehr stark von den gewählten<br />

Entwicklungen der eingesetzten Strompreise<br />

ab. Bei den meisten, vor allem neu errichteten<br />

Wasserkraftanlagen, erreicht das Projekt nach<br />

anfänglich hohen Zinsaufwendungen erst<br />

nach geraumer Zeit – oft über 30 Jahre – die<br />

Gewinnzone.<br />

Ein Wasserkraftwerk ist somit keine auf kurzfristige<br />

Gewinne ausgerichtete Investition.<br />

Voraussetzung für die Realisierung ist eine<br />

Contra (Vertreter)<br />

Natur fällt Gewinnen der EVU zum Opfer<br />

(Umweltorganisationen)<br />

Lokale und regionale Eingriffe in die Natur<br />

und Beeinträchtigung des Landschaftsbild<br />

(Umweltorganisationen, Lokale<br />

Bevölkerung)<br />

Lokale und regionale Eingriffe in die Natur<br />

(Umweltorganisationen Lokale Bevölkerung)<br />

Mögliche Einschränkungen durch umweltpolitische<br />

Vorgaben bzw. Ziele durch z.B.<br />

die Wasserrahmenrichtlinie mit der Frage<br />

der gestörten Durchgängigkeit oder der<br />

Schwall-Sunk-Problematik etc. (EU- und<br />

nationale Politik, Umweltorganisationen)<br />

Lokale und regionale Eingriffe in die Natur<br />

und Beeinträchtigung des Landschaftsbild<br />

stehen in keiner Relation zur Energieausbeute<br />

(Umweltorganisationen, Lokale<br />

Bevölkerung)<br />

Risikoerhöhung durch mangelnde Technik<br />

(Umweltorganisationen, Lokale<br />

Bevölkerung)<br />

Emissionen, im schlimmsten Fall Umsiedelung<br />

(Anwohner, Umweltorganisationen)<br />

Langfristige Investitions- und Planungssicherheit<br />

der kapitalintensiven Anlagenerrichtung<br />

muss gegeben sein (EVU)<br />

[TWh]<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

<strong>10</strong><br />

0<br />

Bruttostromerzeugung 2007<br />

637,1 TWh<br />

Wasserkraft<br />

Sonstige<br />

A journey through <strong>10</strong>0 years <strong>VGB</strong> | <strong>VGB</strong> <strong>POWERTECH</strong> 1/2 (20<strong>10</strong>)<br />

auf Nachhaltigkeit und Langfristigkeit ausgerichtete<br />

Wertvorstellung.<br />

Theoretisches Potenzial<br />

(Lehner)<br />

119,9<br />

Technisches<br />

Potenzial<br />

24,8<br />

Potenzial und Akzeptanz der Wasserkraft<br />

Gesellschaftlicher Nutzen<br />

Zweifelsohne bedeutet die Errichtung von<br />

Wasserkraftanlagen einen Eingriff in die Natur.<br />

Je nach Anlagenkonzeption – ob Effizienzsteigerung,<br />

Erweiterung oder Neubau – werden<br />

mehr oder weniger naturbelassene Gebiete verbaut.<br />

Dies gilt trotz der mittlerweile anerkannten<br />

Maßnahmen, die für einen möglichst schonenden<br />

Eingriff getroffen werden.<br />

Wenn allerdings auch die positiven Auswirkungen,<br />

wie zusätzliche Erholungsräume,<br />

Hochwasserschutz oder Entstehung von neuen<br />

Naturschutzgebieten und biologischen Lebensgemeinschaften,<br />

in die Betrachtungen<br />

miteinbezogen werden, so reduziert sich die<br />

Gesamtbelastung der Gesellschaft. Die ökologische<br />

Spitzenposition der Wasserkraft im<br />

Vergleich mit anderen Stromerzeugungsarten<br />

wird deutlich.<br />

Für und Wider Wasserkraft<br />

– Grundlagen für die Akzeptanz<br />

Die Durchführung eines Kraftwerkprojekts<br />

wird aufgrund der Öffentlichkeitswirksamkeit<br />

nur mit der notwendigen Akzeptanz möglich<br />

sein. Je größer eine Kraftwerksanlage und damit<br />

der lokale Eingriff in die Umwelt sind,<br />

desto wichtiger ist die Unterstützung aus der<br />

Region. Lokale Interessen stehen dabei oftmals<br />

im Widerspruch zur nationalen oder gar<br />

zur europäischen Politik, die einerseits klimaschonende<br />

Energieformen, wie die erneuerbare<br />

Wasserkraft befürwortet, sie aber gleichzeitig<br />

mit strengen Gewässerschutzgesetzen<br />

(zum Beispiel Wasserrahmenrichtlinie) behindert<br />

oder gar im Extremfall verhindert. Der<br />

Aus- oder Neubau von Wasserkraftwerken ist<br />

mit vielen Interessen und Konflikten verbunden<br />

(Auszug in der Ta b e l l e 4 ).<br />

Maßnahmen zur Schaffung<br />

der notwendigen Akzeptanz<br />

Die generelle Akzeptanz für die Wasserkraftnutzung<br />

ist heute in der Bevölkerung in Euro-<br />

Wirtschaftliches<br />

Potenzial<br />

24,8<br />

20,7<br />

Ausgebautes<br />

Potenzial<br />

Wirtschaftliches<br />

Restpotenzial<br />

2007 Wirtschaftliches<br />

Restpotenzial<br />

nach 2020<br />

0,5 nationaler<br />

Ausbauplan<br />

4,1 3,6<br />

Bild 8. Deutschland – Wasserkraftpotenziale und nationaler Aktionsplan 2007 bis 2020.<br />

<strong>VGB</strong> PowerTech 1/2 of 20<strong>10</strong> 41<br />

76