Aus dem Institut für Ökologischen Landbau Trenthorst - vTI

Aus dem Institut für Ökologischen Landbau Trenthorst - vTI

Aus dem Institut für Ökologischen Landbau Trenthorst - vTI

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

LOTHAR KRÖCKEL, Nutzbarmachung mikrobiologisch-genetischer Ressourcen zur Biokonservierung von Fleischerzeugnissen 67<br />

Altgeschmack, Geruchsabweichungen, Verfärbungen)<br />

oder sensorisch unauffällig bleiben. Die Haltbarkeit<br />

derartiger Erzeugnisse ist daher auch unter<br />

Kühlung begrenzt. Im Handel sind Mindesthaltbarkeitsdaten<br />

(MHD) von 14 - 28 Tagen üblich. In<br />

Abwesenheit einer Konkurrenzflora kann sich unter<br />

diesen Bedingungen aber auch Listeria monocytogenes<br />

vermehren und gefährlich hohe Keimzahlen<br />

erreichen. Dieses Bakterium kann bei immunschwachen<br />

Risikogruppen (Kleinkinder, Senioren,<br />

Schwangere, abwehrgeschwächten Patienten) tödlich<br />

verlaufende Infektionen auslösen. Theoretisch<br />

gibt es mehrere Möglichkeiten diesem Problem zu<br />

begegnen (Tab. 1).<br />

Da die Rekontamination mit "betriebseigenen"<br />

Milchsäurebakterien ebenso zufällig wie die mit<br />

Listerien erfolgt, ist eine ausreichende Konkurrenzflora<br />

nicht immer garantiert. Es liegt daher nahe,<br />

bei vorverpacktem Kochschinken- und Brühwurstaufschnitt<br />

geeignete Milchsäurebakterien gezielt als<br />

Schutzkulturen einzusetzen und damit die Produktsicherheit<br />

und möglicherweise auch die Produktqualität<br />

zu verbessern (Andersen 1995, 1997).<br />

Nationale und internationale Aktivitäten<br />

Für eine "biologische Konservierung" mittels<br />

geeigneter Schutzkulturen spricht, dass die da<strong>für</strong> in<br />

Frage kommenden Mikroorganismen bereits heute<br />

in großer Zahl in vielen Lebensmitteln vorkommen,<br />

z.B. als Starterkulturen oder als Probiotika, und regelmäßig<br />

in hoher Zahl konsumiert werden (Nieto-<br />

Lozano et al. 2002). Besonders wirksam gegen<br />

Listeria monocytogenes sind solche Milchsäurebakterien,<br />

die anti-listerielle Peptide, sog. Bacteriocine,<br />

ausscheiden (Abb. 1) (Benkerroum et al.<br />

2003, Cleveland et al. 2001, Hugas 1998, Katla et<br />

al. 2002, Kröckel 1998 c, McMullen und Stiles<br />

1996).<br />

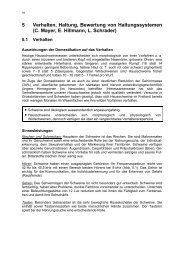

Abbildung 1<br />

Verhalten von Listeria monocytogenes auf vakuumverpacktem<br />

Brühwurstaufschnitt in Gegenwart bacteriocinogener<br />

(offene Quadrate) und nicht bacteriocinogener<br />

(volle Kreise) Schutzkulturen (Milchsäurebakterien<br />

der Art Lactobacillus sakei) bei 7°C.<br />

Listerien (log KBE/g)<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

0 7 14 21 28<br />

Lagerung (Tage)<br />

Bacteriocin bildende Milchsäurebakterien aus<br />

Fleisch und Fleischerzeugnissen werden an der<br />

BAFF seit Mitte der 80er Jahre intensiv beforscht<br />

(Schillinger und Lücke 1989, Hühne et al. 1996,<br />

Kröckel 1999 a, b). Darüber hinaus befassen sich<br />

sowohl national wie auch international viele <strong>Institut</strong>ionen<br />

mit dieser Fragestellung (Holzapfel et al.<br />

1995, Gänzle et al. 1996, Bredholt et al. 1999, Nilsson<br />

et al. 1999). In Dänemark wurde im vergangenen<br />

Jahr <strong>für</strong> die Anwendung eines bacteriocinogenen<br />

Milchsäurebakteriums, Leuconostoc carnosum,<br />

<strong>für</strong> die Biokonservierung von vorverpacktem<br />

Brühwurstaufschnitt eine befristete Zulassung erteilt<br />

(Jacobsen et al. 2002). Bakterien dieser Art<br />

kommen auf vorverpacktem Kochschinken- und<br />

Brühwurstaufschnitt relativ häufig vor.<br />

Mikrobiologische genetische Ressourcen -<br />

Sammlung und Nutzbarmachung<br />

Die Bundesanstalt <strong>für</strong> Fleischforschung verfügt<br />

über eine umfangreiche Sammlung von Milchsäurebakterien<br />

(MSB) aus Fleisch und Fleischerzeugnissen,<br />

die gegenwärtig mehr als 1000 Isolate umfaßt.<br />

Diese Isolate aus der konventionellen Produktion<br />

sind wichtige genetische Ressourcen <strong>für</strong> die<br />

Selektion von Starter- und Schutzkulturen <strong>für</strong> Fleischerzeugnisse<br />

sowie <strong>für</strong> die Erforschung der indigenen<br />

Flora von Fleisch und Fleischerzeugnissen.<br />

Seit kurzem werden die Isolate phänotypisch und<br />

genotypisch überprüft und in Zusammenarbeit mit<br />

der ZADI in einer neugeschaffenen, frei zugänglichen<br />

Datenbank dokumentiert (http://www.genres.de/mgrdeu).<br />

Weit weniger erforscht ist die Mikroflora von<br />

Fleisch und Fleischerzeugnissen aus der ökologischen<br />

Produktion. Bei der Herstellung von fermentierten<br />

Fleischerzeugnissen werden allerdings häufig<br />

konventionelle Starterkulturen eingesetzt. Ein<br />

Rückgriff auf eigene mikrobiologisch-genetische<br />

Ressourcen erfolgte offenbar auf Grund fehlender<br />

Untersuchungen bislang nicht.<br />

Grundlage einer Nutzbarmachung mikrobiologisch-genetischer<br />

Ressourcen zur Biokonservierung<br />

von Fleischerzeugnissen ist die Charakterisierung<br />

der produkttypischen Mikroflora. Dazu werden<br />

Reinkulturen der dominanten Milchsäurebakterien<br />

isoliert, gesammelt und phänotypisch und genotypisch<br />

untersucht (Kröckel 1998 d). Die Selektion<br />

technologisch nutzbarer Kulturen erfolgt nach definierten<br />

Anforderungsprofilen, insbesondere technologischer<br />

Eignung, gesundheitlicher Unbedenklichkeit,<br />

Durchsetzungsvermögen und Dominanz<br />

im Lebensmittel in Verbindung mit einer effizienten<br />

Unterdrückung der unerwünschten Begleitflora,<br />

insbesondere der pathogenen Mikroorganismen. An<br />

Bedeutung gewinnen in jüngster Zeit auch probiotische<br />

Aspekte (Hammes und Haller 1998). Interessante<br />

Kulturen werden in Challenge-Versuchen auf<br />

ihre Wirksamkeit bei der Kontrolle der unerwünschten<br />

Kontaminationsflora getestet und bewertet.<br />

Gut charakterisierte und in Challenge-<br />

Versuchen getestete Milchsäurebakterien, die als<br />

Schutzkulturen eingesetzt werden könnten, sind die