IBI 40 Supplemento 1 (2008) - Gruppo Flora Alpina Bergamasca

IBI 40 Supplemento 1 (2008) - Gruppo Flora Alpina Bergamasca

IBI 40 Supplemento 1 (2008) - Gruppo Flora Alpina Bergamasca

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

124 INFORMATORE BOTANICO ITALIANO, <strong>40</strong> SUPPL. 1, <strong>2008</strong><br />

<strong>Flora</strong> da conservare: implementazione delle categorie e dei criteri IUCN (2001) per la redazione di nuove Liste Rosse<br />

Vicia cusnae Foggi et Ricceri<br />

B. FOGGI, G. ROSSI e R. GENTILI<br />

Nomenclatura:<br />

Specie: Vicia cusnae Foggi et Ricceri<br />

Famiglia: Leguminosae<br />

Nome comune: Veccia del M. Cusna<br />

Descrizione. Erba perenne, di 30-50 cm, strisciante,<br />

blandamente peloso-lanosa nella parte inferiore, più<br />

densamente pelosa nella parte superiore per peli corti<br />

ed appressati. Culmo tetragono, bialato per breve<br />

decorrenza del picciolo della foglia. Radice fittonosostrisciante,<br />

ramificata sin dalla base. Foglie composte<br />

da 8-14 segmenti lineari-lanceolati di 13-18 x 2,5-3<br />

mm, con segmento apicale trasformato in cirro indiviso<br />

di 1-2 cm; stipole sagittate, decrescenti verso l’apice<br />

del fusto. Fiori disposti in racemo unilaterale,<br />

con calice di 9-11 mm e corolla di colore roseo-violaceo,<br />

lunga 20-25 mm. Frutto lungo 25-30 mm.<br />

Semi 2-3, globosi, di colore bruno-marmorizzato<br />

(FOGGI, RICCERI, 1989; KÜPFER, 1994).<br />

Biologia. V. cusnae è un’emicriptofita scaposa (erba<br />

perenne rizomatosa) che fiorisce da luglio ad agosto.<br />

Il genere Vicia, secondo la letteratura ha tipo di<br />

impollinazione entomofila e tipo di dispersione<br />

autocora, o attraverso l’esplosione del baccello e lancio<br />

dei semi o con semi prodotti nel sottosuolo (VAN<br />

RHEEDE VAN OUDSHOORN, VAN ROOYEN, 1999;<br />

FLYNN et al., 2006). Tuttavia è stato osservato che la<br />

specie in esame si riproduce soprattutto per via vegetativa,<br />

grazie alla presenza di corti stoloni sotterranei,<br />

che emettono nuovi getti (unità riproduttive autonome)<br />

ravvicinati tra loro (ramet). La specie si può conservare<br />

ex-situ (specie ortodossa che sopporta l’essiccazione<br />

dei tessuti) inoltre essa ha alti livelli di germinazione<br />

(80%) previa scarificazione, a temperature di<br />

21°C (FLYNN et al., 2006).<br />

La specie presenta numero cromosomico: 2n = 10.<br />

Ecologia. Può essere considerata una specie glareicola<br />

di ambiente subalpino, in quanto cresce su falde<br />

detritiche di rocce sedimentarie in esposizione meridionale<br />

e in condizioni piuttosto xeroterme, a quote<br />

comprese tra 1800 e 2100 m (CONTI et al., 1992;<br />

ALESSANDRINI et al., 2003;). Grazie al suo robusto<br />

fittone, sembra svolgere la funzione di stabilizzare il<br />

detrito sciolto. Nei siti di crescita, essa copre vaste<br />

superfici in cui risulta dominante, formando consorzi<br />

erbacei con le seguenti specie: Brachypodium<br />

genuense (DC.) Roemer et Schultes, Trifolium thalii<br />

Vill., Alchemilla xanthoclora Rothm., Cerastium<br />

arvense L. subsp. suffruticosum (L.) Nyman, Daphne<br />

mezereum L., Lotus alpinus (DC.) Schleich., Stachys<br />

recta L. subsp. labiosa, (Bertol.) Briq. (FOGGI,<br />

RICCERI, 1989). Dal punto di vista fitosociologico è<br />

una specie inquadrabile nell’alleanza Thlaspion<br />

rotundifolii (OLIVIER et al., 1995).<br />

Distribuzione in Italia.<br />

Regione biogeografica: la specie ricade nella<br />

Provincia dell’Appennino, settore Tosco-Emiliano<br />

(PEDROTTI, 1996).<br />

Regione amministrativa: Emilia-Romagna.<br />

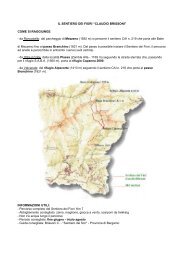

Numero di stazioni: esistono due stazioni entrambe in<br />

Provincia di Reggio Emilia (RE), nel Parco<br />

Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. La prima<br />

al M. Cusna, con 6 piccoli nuclei di crescita distinti<br />

(FOGGI, RICCERI, 1989). La seconda, da noi non<br />

verificata, in località Rio Re, nel settore del M. Prado<br />

(ALESSANDRINI, BRANCHETTI, 1997), dove sarebbe<br />

presente con una popolazione molto esigua. La specie<br />

è stata di recente accuratamente mappata sul terreno<br />

e i dati gestiti in ambiente GIS (LEONARDI,<br />

2001; GARBELLINI, 2003).<br />

Tipo corologico e areale globale. Specie orofitica<br />

endemica W-<strong>Alpina</strong>/N-Appenninica presente solo in<br />

due stazioni puntiformi: una in Italia lungo i versanti<br />

sud del M. Cusna in Appennino Tosco-Emiliano;<br />

una in Francia, recentemente ritrovata presso i versanti<br />

sud del M. Aurosine (Department des Hautes<br />

Alpes, Montagne Auroze sur la Cluse, presso<br />

Chambery), nelle Alpi Graie (FOGGI, RICCERI, 1989;<br />

OLIVIER et al., 1995; SCOPPOLA, SPAMPINATO, 2005).<br />

E’ ritenuta sistematicamente affine a V. argentea<br />

Lapeyr. (specie endemica dei Pirenei), V. serinica<br />

Uechtr. & Huter (Monte Sirino e M. di Papa, in<br />

Basilicata; M. Tiphristos e M. Kaliokouda in Grecia),<br />

V. canescens Labill. (massiccio del Makmel in Libano)