Mares temporaires

Mares temporaires

Mares temporaires

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Si quelques espèces peuvent se reproduire dans les eaux vives<br />

(Salamandres, Euproctes), la plupart recherchent des eaux calmes,<br />

généralement isolées du réseau hydrographique. Les mares <strong>temporaires</strong><br />

constituent, en conséquence, des lieux de reproduction privilégiés,<br />

dans la mesure où elles sont généralement isolées et peu<br />

occupées par les prédateurs (poissons, serpents aquatiques, oiseaux).<br />

Ces milieux sont également favorables sur le plan thermique et<br />

riches en phyto et zooplancton consommés par les larves. Contrairement<br />

aux eaux vives, les mares offrent par ailleurs une végétation<br />

aquatique abondante, propice au dépôt des pontes. Pour toutes<br />

ces raisons, la plupart des espèces ne se reproduisent en région<br />

méditerranéenne que dans les mares, et plus souvent encore, dans<br />

les seules mares <strong>temporaires</strong>. Ces milieux sont donc primordiaux<br />

pour la survie de ce groupe. Les cycles reproducteurs montrent à<br />

quel point cette adaptation est poussée, notamment le synchronisme<br />

de la ponte avec les périodes de mise en eau qui sont très<br />

irrégulières en région méditerranéenne (Chapitre 3d).<br />

Les enjeux de conservation sont encore mal connus, notamment<br />

au sud et à l’est de la Méditerranée. Les synthèses thématiques<br />

ou nationales sont encore rares, si l’on excepte quelques travaux<br />

récents 19, 121, 302, 355 . Les tentatives d’approches plus globales sont<br />

souvent restreintes aux seuls pays européens 85, 91, 192, 225 et il n’existe<br />

pas de plans d’actions méditerranéens pour les amphibiens comme<br />

il y en a pour la conservation des plantes 108 ou des zones humides 13 .<br />

Sur la base des documents disponibles, il est donc difficile d’identifier<br />

les enjeux sur un plan géographique, hormis pour une région<br />

ou un pays bien particulier.<br />

Les menaces qui pèsent sur les mares <strong>temporaires</strong> sont nombreuses<br />

(voir plus bas et Chapitre 4). Dans ce contexte, les amphibiens<br />

représentent d’excellents bio-indicateurs. En effet, ils sont sensibles<br />

aux perturbations physiques du milieu (raréfaction des sites<br />

de reproduction) comme aux perturbations de nature chimique<br />

(polluants, fertilisants, etc.) ou biologiques (piétinements par des<br />

animaux, introduction d’espèces, etc.). De plus, ils apportent des<br />

indications sur le milieu terrestre environnant le site de reproduction.<br />

Les atteintes portées à l’une ou l’autre des composantes du<br />

système se traduisent assez rapidement par des pertes au niveau<br />

des espèces ou des populations.<br />

Nos connaissances sur la biologie des espèces méditerranéennes<br />

restent encore limitées. De nombreuses questions restent en suspend,<br />

par exemple, sur les facteurs déclenchant la reproduction ou<br />

sur la vie terrestre des animaux (distance de dispersion, nature des<br />

abris utilisés, milieu recherché, etc.). D’importantes questions se<br />

posent également par rapport à la viabilité des populations : quelle<br />

est la distance nécessaire entre sous-populations pour maintenir<br />

une espèce sur un territoire donné ? Quels sont les échanges entre<br />

mares ? Quels sont les effectifs minimums efficaces* pour une population<br />

isolée ? Les expériences de conservation ou de restauration<br />

sont également peu nombreuses si l’on excepte le travail effectué<br />

sur Triturus cristatus dans le cadre du projet LIFE “<strong>Mares</strong> Temporaires”<br />

(Encadrés 26 et 50) ou les expériences menées aux Baléares<br />

sur Alytes muletensis 332 .<br />

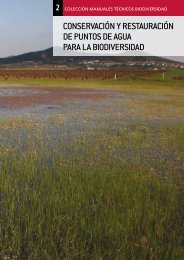

Quelles sont les mares <strong>temporaires</strong><br />

utilisées par les amphibiens ?<br />

Les lacs de barrage, les grands cours d’eau et les lagunes saumâtres<br />

sont peu ou pas occupés par les amphibiens. Hormis ceuxci,<br />

les amphibiens mettent à profit des sites très divers : étangs<br />

littoraux riches en macrophytes, “pannes” d’arrière-dune, dayas,<br />

mares abreuvoirs, dépressions naturelles sur sol rocheux, oueds en<br />

2. Biodiversité et enjeux de conservation<br />

Triturus marmoratus juvénile dans une mare à Isoetes setacea et Marsilea<br />

strigosa (Réserve naturelle de Roque-Haute, Hérault, France)<br />

voie d’assèchement, bassins artificiels, carrières abandonnées, etc.<br />

Le caractère temporaire constitue un facteur clé (Chapitre 3d) pour<br />

beaucoup d’amphibiens méditerranéens. Sur les 71 espèces recensées<br />

à l’ouest du Bassin, 14 sont ainsi quasi inféodées aux mares<br />

<strong>temporaires</strong> et 25 y trouvent leur milieu préférentiel pour mener à<br />

bien leur reproduction (53 % du total des espèces, Tab. 5). La plupart<br />

des espèces se reproduisant dans les mares <strong>temporaires</strong> apprécient<br />

un habitat ouvert ou peu arboré. La présence de troupeaux<br />

leur est donc le plus souvent favorable.<br />

Richesse et diversité des peuplements<br />

Le Bassin méditerranéen a été reconnu comme un “point clé” de<br />

biodiversité à l’échelle mondiale 38, 279, 314 , mais sa richesse batrachologique*<br />

reste modeste en raison des conditions climatiques peu<br />

favorables à ce groupe zoologique. Avec 78 espèces, cette faune<br />

occupe une position moyenne sur le plan de la richesse spécifique,<br />

à égalité avec le sud-ouest des Etats-Unis. Par rapport aux régions<br />

tropicales, cette richesse se caractérise, à égalité d’espèces par un<br />

plus grand nombre de genres et de familles. Son optimum de<br />

richesse se place vers 50° de latitude nord 156 , c’est-à-dire en dehors<br />

de la zone méditerranéenne (nord de la France et sud de l’Allemagne).<br />

Dans le Bassin méditerranéen, la richesse spécifique en<br />

amphibiens décroît d’ouest en est, en relation avec le gradient<br />

d’aridité : 71 espèces à l’ouest contre 14 à l’est 78 . Les pays les plus<br />

riches en espèces se situent au nord-ouest du Bassin : Espagne et<br />

Italie péninsulaire avec 25 espèces, France et Portugal avec 18 espèces,<br />

puis dans les Balkans (11 à 16 espèces) et enfin au Maghreb<br />

(7 à 11 espèces) (Tab. 5). Les îles sont plus pauvres en espèces<br />

(maximum 8 espèces en Sardaigne, minimum 1 aux Baléares si l’on<br />

exclut les espèces introduites). Pour les seules espèces liées aux<br />

mares <strong>temporaires</strong>, l’optimum de richesse se situe dans la région<br />

27<br />

Jakob C.