Mares temporaires

Mares temporaires

Mares temporaires

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Les mares <strong>temporaires</strong> méditerranéennes<br />

Lorsque l’on est amené à manipuler les espèces, plusieurs problèmes<br />

vont se poser 408 :<br />

• légaux : la manipulation des espèces protégées est soumise à la<br />

législation,<br />

• techniques : la reproduction en captivité (ou in vivo) ou la réimplantation<br />

in natura sont mal maîtrisées pour la plupart des<br />

espèces,<br />

• génétiques : les populations sources pour une réimplantation<br />

devront généralement provenir de sites proches, pour limiter les<br />

pollutions génétiques et favoriser la valeur adaptative locale. Les<br />

risques de goulot d’étranglement* (faible diversité génétique liée<br />

aux effectifs réduits) seront, néanmoins, toujours présents.<br />

Principales opérations de gestion du milieu dans les<br />

zones humides <strong>temporaires</strong><br />

Le choix des opérations de gestion est d’abord déterminé en fonction<br />

de la pertinence vis-à-vis du problème existant et des processus<br />

engagés (Tab. 17). Pour chacune de ces opérations, l’évaluation de<br />

la faisabilité technique et des coûts associés sont des éléments<br />

très importants à prendre en compte avant le lancement de l’opération.<br />

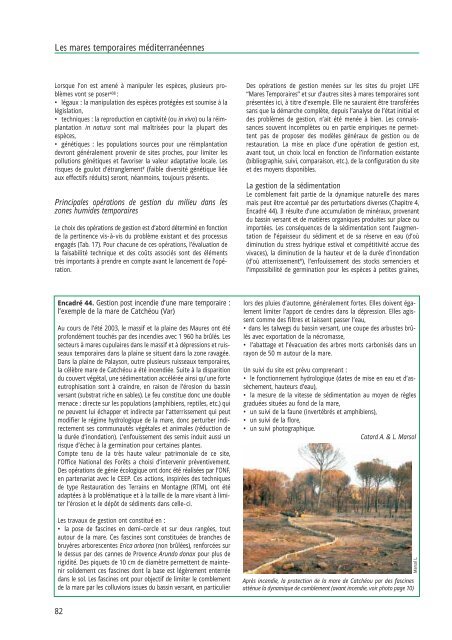

Encadré 44. Gestion post incendie d’une mare temporaire :<br />

l’exemple de la mare de Catchéou (Var)<br />

Au cours de l’été 2003, le massif et la plaine des Maures ont été<br />

profondément touchés par des incendies avec 1 960 ha brûlés. Les<br />

secteurs à mares cupulaires dans le massif et à dépressions et ruisseaux<br />

<strong>temporaires</strong> dans la plaine se situent dans la zone ravagée.<br />

Dans la plaine de Palayson, outre plusieurs ruisseaux <strong>temporaires</strong>,<br />

la célèbre mare de Catchéou a été incendiée. Suite à la disparition<br />

du couvert végétal, une sédimentation accélérée ainsi qu’une forte<br />

eutrophisation sont à craindre, en raison de l’érosion du bassin<br />

versant (substrat riche en sables). Le feu constitue donc une double<br />

menace : directe sur les populations (amphibiens, reptiles, etc.) qui<br />

ne peuvent lui échapper et indirecte par l’atterrissement qui peut<br />

modifier le régime hydrologique de la mare, donc perturber indirectement<br />

ses communautés végétales et animales (réduction de<br />

la durée d’inondation). L’enfouissement des semis induit aussi un<br />

risque d’échec à la germination pour certaines plantes.<br />

Compte tenu de la très haute valeur patrimoniale de ce site,<br />

l’Office National des Forêts a choisi d’intervenir préventivement.<br />

Des opérations de génie écologique ont donc été réalisées par l’ONF,<br />

en partenariat avec le CEEP. Ces actions, inspirées des techniques<br />

de type Restauration des Terrains en Montagne (RTM), ont été<br />

adaptées à la problématique et à la taille de la mare visant à limiter<br />

l’érosion et le dépôt de sédiments dans celle-ci.<br />

Les travaux de gestion ont constitué en :<br />

• la pose de fascines en demi-cercle et sur deux rangées, tout<br />

autour de la mare. Ces fascines sont constituées de branches de<br />

bruyères arborescentes Erica arborea (non brûlées), renforcées sur<br />

le dessus par des cannes de Provence Arundo donax pour plus de<br />

rigidité. Des piquets de 10 cm de diamètre permettent de maintenir<br />

solidement ces fascines dont la base est légèrement enterrée<br />

dans le sol. Les fascines ont pour objectif de limiter le comblement<br />

de la mare par les colluvions issues du bassin versant, en particulier<br />

82<br />

Des opérations de gestion menées sur les sites du projet LIFE<br />

“<strong>Mares</strong> Temporaires” et sur d’autres sites à mares <strong>temporaires</strong> sont<br />

présentées ici, à titre d’exemple. Elle ne sauraient être transférées<br />

sans que la démarche complète, depuis l’analyse de l’état initial et<br />

des problèmes de gestion, n’ait été menée à bien. Les connaissances<br />

souvent incomplètes ou en partie empiriques ne permettent<br />

pas de proposer des modèles généraux de gestion ou de<br />

restauration. La mise en place d’une opération de gestion est,<br />

avant tout, un choix local en fonction de l’information existante<br />

(bibliographie, suivi, comparaison, etc.), de la configuration du site<br />

et des moyens disponibles.<br />

La gestion de la sédimentation<br />

Le comblement fait partie de la dynamique naturelle des mares<br />

mais peut être accentué par des perturbations diverses (Chapitre 4,<br />

Encadré 44). Il résulte d’une accumulation de minéraux, provenant<br />

du bassin versant et de matières organiques produites sur place ou<br />

importées. Les conséquences de la sédimentation sont l’augmentation<br />

de l’épaisseur du sédiment et de sa réserve en eau (d’où<br />

diminution du stress hydrique estival et compétitivité accrue des<br />

vivaces), la diminution de la hauteur et de la durée d’inondation<br />

(d’où atterrissement*), l’enfouissement des stocks semenciers et<br />

l’impossibilité de germination pour les espèces à petites graines,<br />

lors des pluies d’automne, généralement fortes. Elles doivent également<br />

limiter l’apport de cendres dans la dépression. Elles agissent<br />

comme des filtres et laissent passer l’eau,<br />

• dans les talwegs du bassin versant, une coupe des arbustes brûlés<br />

avec exportation de la nécromasse,<br />

• l’abattage et l’évacuation des arbres morts carbonisés dans un<br />

rayon de 50 m autour de la mare.<br />

Un suivi du site est prévu comprenant :<br />

• le fonctionnement hydrologique (dates de mise en eau et d’assèchement,<br />

hauteurs d’eau),<br />

• la mesure de la vitesse de sédimentation au moyen de règles<br />

graduées situées au fond de la mare,<br />

• un suivi de la faune (invertébrés et amphibiens),<br />

• un suivi de la flore,<br />

• un suivi photographique.<br />

Catard A. & L. Marsol<br />

Après incendie, la protection de la mare de Catchéou par des fascines<br />

atténue la dynamique de comblement (avant incendie, voir photo page 10)<br />

Marsol L.