Mares temporaires

Mares temporaires

Mares temporaires

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

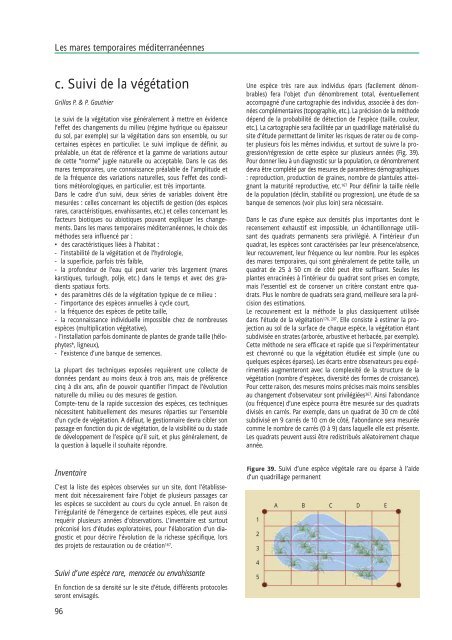

Les mares <strong>temporaires</strong> méditerranéennes<br />

c. Suivi de la végétation<br />

Grillas P. & P. Gauthier<br />

Le suivi de la végétation vise généralement à mettre en évidence<br />

l’effet des changements du milieu (régime hydrique ou épaisseur<br />

du sol, par exemple) sur la végétation dans son ensemble, ou sur<br />

certaines espèces en particulier. Le suivi implique de définir, au<br />

préalable, un état de référence et la gamme de variations autour<br />

de cette “norme” jugée naturelle ou acceptable. Dans le cas des<br />

mares <strong>temporaires</strong>, une connaissance préalable de l’amplitude et<br />

de la fréquence des variations naturelles, sous l’effet des conditions<br />

météorologiques, en particulier, est très importante.<br />

Dans le cadre d’un suivi, deux séries de variables doivent être<br />

mesurées : celles concernant les objectifs de gestion (des espèces<br />

rares, caractéristiques, envahissantes, etc.) et celles concernant les<br />

facteurs biotiques ou abiotiques pouvant expliquer les changements.<br />

Dans les mares <strong>temporaires</strong> méditerranéennes, le choix des<br />

méthodes sera influencé par :<br />

• des caractéristiques liées à l’habitat :<br />

- l’instabilité de la végétation et de l’hydrologie,<br />

- la superficie, parfois très faible,<br />

- la profondeur de l’eau qui peut varier très largement (mares<br />

karstiques, turlough, polje, etc.) dans le temps et avec des gradients<br />

spatiaux forts.<br />

• des paramètres clés de la végétation typique de ce milieu :<br />

- l’importance des espèces annuelles à cycle court,<br />

- la fréquence des espèces de petite taille,<br />

- la reconnaissance individuelle impossible chez de nombreuses<br />

espèces (multiplication végétative),<br />

- l’installation parfois dominante de plantes de grande taille (hélophytes*,<br />

ligneux),<br />

- l’existence d’une banque de semences.<br />

La plupart des techniques exposées requièrent une collecte de<br />

données pendant au moins deux à trois ans, mais de préférence<br />

cinq à dix ans, afin de pouvoir quantifier l’impact de l’évolution<br />

naturelle du milieu ou des mesures de gestion.<br />

Compte-tenu de la rapide succession des espèces, ces techniques<br />

nécessitent habituellement des mesures réparties sur l’ensemble<br />

d’un cycle de végétation. A défaut, le gestionnaire devra cibler son<br />

passage en fonction du pic de végétation, de la visibilité ou du stade<br />

de développement de l’espèce qu’il suit, et plus généralement, de<br />

la question à laquelle il souhaite répondre.<br />

Inventaire<br />

C’est la liste des espèces observées sur un site, dont l’établissement<br />

doit nécessairement faire l’objet de plusieurs passages car<br />

les espèces se succèdent au cours du cycle annuel. En raison de<br />

l’irrégularité de l’émergence de certaines espèces, elle peut aussi<br />

requérir plusieurs années d’observations. L’inventaire est surtout<br />

préconisé lors d’études exploratoires, pour l’élaboration d’un diagnostic<br />

et pour décrire l’évolution de la richesse spécifique, lors<br />

des projets de restauration ou de création 167 .<br />

Suivi d’une espèce rare, menacée ou envahissante<br />

En fonction de sa densité sur le site d’étude, différents protocoles<br />

seront envisagés.<br />

96<br />

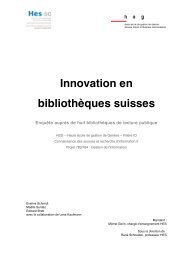

Une espèce très rare aux individus épars (facilement dénombrables)<br />

fera l’objet d’un dénombrement total, éventuellement<br />

accompagné d’une cartographie des individus, associée à des données<br />

complémentaires (topographie, etc.). La précision de la méthode<br />

dépend de la probabilité de détection de l’espèce (taille, couleur,<br />

etc.). La cartographie sera facilitée par un quadrillage matérialisé du<br />

site d’étude permettant de limiter les risques de rater ou de compter<br />

plusieurs fois les mêmes individus, et surtout de suivre la progression/régression<br />

de cette espèce sur plusieurs années (Fig. 39).<br />

Pour donner lieu à un diagnostic sur la population, ce dénombrement<br />

devra être complété par des mesures de paramètres démographiques<br />

: reproduction, production de graines, nombre de plantules atteignant<br />

la maturité reproductive, etc. 167 Pour définir la taille réelle<br />

de la population (déclin, stabilité ou progression), une étude de sa<br />

banque de semences (voir plus loin) sera nécessaire.<br />

Dans le cas d’une espèce aux densités plus importantes dont le<br />

recensement exhaustif est impossible, un échantillonnage utilisant<br />

des quadrats permanents sera privilégié. A l’intérieur d’un<br />

quadrat, les espèces sont caractérisées par leur présence/absence,<br />

leur recouvrement, leur fréquence ou leur nombre. Pour les espèces<br />

des mares <strong>temporaires</strong>, qui sont généralement de petite taille, un<br />

quadrat de 25 à 50 cm de côté peut être suffisant. Seules les<br />

plantes enracinées à l’intérieur du quadrat sont prises en compte,<br />

mais l’essentiel est de conserver un critère constant entre quadrats.<br />

Plus le nombre de quadrats sera grand, meilleure sera la précision<br />

des estimations.<br />

Le recouvrement est la méthode la plus classiquement utilisée<br />

dans l’étude de la végétation 176, 207 . Elle consiste à estimer la projection<br />

au sol de la surface de chaque espèce, la végétation étant<br />

subdivisée en strates (arborée, arbustive et herbacée, par exemple).<br />

Cette méthode ne sera efficace et rapide que si l’expérimentateur<br />

est chevronné ou que la végétation étudiée est simple (une ou<br />

quelques espèces éparses). Les écarts entre observateurs peu expérimentés<br />

augmenteront avec la complexité de la structure de la<br />

végétation (nombre d’espèces, diversité des formes de croissance).<br />

Pour cette raison, des mesures moins précises mais moins sensibles<br />

au changement d’observateur sont privilégiées 367 . Ainsi l’abondance<br />

(ou fréquence) d’une espèce pourra être mesurée sur des quadrats<br />

divisés en carrés. Par exemple, dans un quadrat de 30 cm de côté<br />

subdivisé en 9 carrés de 10 cm de côté, l’abondance sera mesurée<br />

comme le nombre de carrés (0 à 9) dans laquelle elle est présente.<br />

Les quadrats peuvent aussi être redistribués aléatoirement chaque<br />

année.<br />

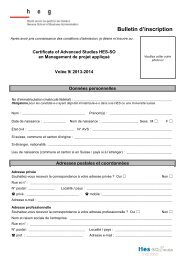

Figure 39. Suivi d’une espèce végétale rare ou éparse à l’aide<br />

d’un quadrillage permanent<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

A B C D E