Catalogue des formations 2011 à télécharger - sujetlibre

Catalogue des formations 2011 à télécharger - sujetlibre

Catalogue des formations 2011 à télécharger - sujetlibre

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

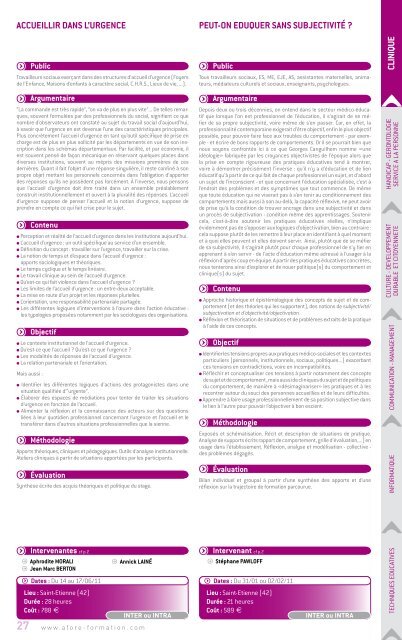

ACCUEILLIR DANS L’URGENCE PEUT-ON EDUQUER SANS SUBJECTIVITÉ ?<br />

q<br />

Travailleurs sociaux exerçant dans <strong>des</strong> structures d’accueil d’urgence (Foyers<br />

de l’Enfance, Maisons d’enfants à caractère social, C.H.R.S., Lieux de vie, ...).<br />

q<br />

“La commande est très rapide”, “on va de plus en plus vite”... De telles remarques,<br />

souvent formulées par <strong>des</strong> professionnels du social, signifient ce que<br />

nombre d’observateurs ont constaté au sujet du travail social d’aujourd’hui,<br />

à savoir que l’urgence en est devenue l’une <strong>des</strong> caractéristiques principales.<br />

Plus concrètement l’accueil d’urgence en tant qu’outil spécifique de prise en<br />

charge est de plus en plus sollicité par les départements en vue de son inscription<br />

dans les schémas départementaux. Par facilité, et par économie, il<br />

est souvent pensé de façon mécanique en réservant quelques places dans<br />

diverses institutions, souvent au mépris <strong>des</strong> missions premières de ces<br />

dernières. Quant il fait l’objet d’une réponse singulière, il reste confiné à son<br />

propre objet mettant les personnels concernés dans l’obligation d’apporter<br />

<strong>des</strong> réponses qu’ils ne possèdent pas forcément. À l’inverse, nous pensons<br />

que l’accueil d’urgence doit être traité dans un ensemble préalablement<br />

construit institutionnellement et ouvert à la pluralité <strong>des</strong> réponses. L’accueil<br />

d’urgence suppose de penser l’accueil et la notion d’urgence, suppose de<br />

prendre en compte ce qui fait crise pour le sujet.<br />

q<br />

l Perception et réalité de l’accueil d’urgence dans les institutions aujourd’hui.<br />

l L’accueil d’urgence : un outil spécifique au service d’un ensemble.<br />

l Définition du concept : travailler sur l’urgence, travailler sur la crise.<br />

l La notion de temps et d’espace dans l’accueil d’urgence :<br />

apports sociologiques et théoriques.<br />

l Le temps cyclique et le temps linéaire.<br />

l Le travail clinique au sein de l’accueil d’urgence.<br />

l Qu’est-ce qui fait violence dans l’accueil d’urgence ?<br />

l Les limites de l’accueil d’urgence : un entre-deux acceptable.<br />

l La mise en route d’un projet et les réponses plurielles.<br />

l L’orientation, une responsabilité partenariale partagée.<br />

l Les différentes logiques d’interventions à l’œuvre dans l’action éducative :<br />

les typologies proposées notamment par les sociologues <strong>des</strong> organisations.<br />

q<br />

l Le contexte institutionnel de l’accueil d’urgence.<br />

l Qu’est-ce que l’accueil ? Qu’est-ce que l’urgence ?<br />

l Les modalités de réponses de l’accueil d’urgence.<br />

l La relation partenariale et l’orientation.<br />

Mais aussi :<br />

l Identifier les différentes logiques d’actions <strong>des</strong> protagonistes dans une<br />

situation qualifiée d’“urgente”.<br />

l Élaborer <strong>des</strong> espaces de médiations pour tenter de traiter les situations<br />

d’urgence en fonction de l’accueil.<br />

l Alimenter la réflexion et la connaissance <strong>des</strong> acteurs sur <strong>des</strong> questions<br />

liées à leur quotidien professionnel concernant l’urgence et l’accueil et le<br />

transférer dans d’autres situations professionnelles que la sienne.<br />

q<br />

Apports théoriques, cliniques et pédagogiques. Outils d’analyse institutionnelle.<br />

Ateliers cliniques à partir de situations apportées par les participants.<br />

q<br />

Synthèse écrite <strong>des</strong> acquis théoriques et politique du stage.<br />

q<br />

27<br />

Public<br />

Argumentaire<br />

Contenu<br />

Objectif<br />

Méthodologie<br />

Évaluation<br />

u Annick LAINÉ<br />

www.afore-formation.com<br />

q<br />

Public<br />

Tous travailleurs sociaux, ES, ME, EJE, AS, assistantes maternelles, animateurs,<br />

médiateurs culturels et sociaux, enseignants, psychologues.<br />

q<br />

Argumentaire<br />

Depuis deux ou trois décennies, on entend dans le secteur médico-éducatif<br />

que lorsque l’on est professionnel de l’éducation, il s’agirait de se méfier<br />

de sa propre subjectivité, voire même de s’en passer. Car, en effet, la<br />

professionnalité contemporaine exigerait d’être objectif, enfin le plus objectif<br />

possible, pour pouvoir faire face aux troubles du comportement - par exemple<br />

- et écrire de bons rapports de comportements. Or il se pourrait bien que<br />

nous soyons confrontés ici à ce que Georges Canguilhem nomme «une<br />

idéologie» fabriquée par les croyances objectivistes de l’époque alors que<br />

la prise en compte rigoureuse <strong>des</strong> pratiques éducatives tend à montrer,<br />

voire à démontrer précisément l’inverse : qu’il n’y a d’éducation et de lien<br />

éducatif qu’à partir de ce qui fait de chaque professionnel un sujet, et d’abord<br />

un sujet de l’inconscient - et que concernant l’éducation spécialisée, c’est à<br />

l’endroit <strong>des</strong> problèmes et <strong>des</strong> symptômes que tout commence. De même<br />

que toute éducation qui ne viserait pas à s’en tenir au conditionnement <strong>des</strong><br />

comportements mais aussi à son au-delà, la capacité réflexive, ne peut avoir<br />

de prise qu’à la condition de trouver ancrage dans une subjectivité et dans<br />

un procès de subjectivation - condition même <strong>des</strong> apprentissages. Soutenir<br />

cela, c’est-à-dire soutenir les pratiques éducatives réelles, n’implique<br />

évidemment pas de s’opposer aux logiques d’objectivation, bien au contraire :<br />

cela suppose plutôt de les remettre à leur place en identifiant à quel moment<br />

et à quoi elles peuvent et elles doivent servir. Ainsi, plutôt que de se méfier<br />

de sa subjectivité, il s’agirait plutôt pour chaque professionnel de s’y fier en<br />

apprenant à s’en servir - de l’acte d’éducation même adressé à l’usager à la<br />

réflexion d’après coup en équipe. A partir <strong>des</strong> pratiques éducatives concrètes,<br />

nous tenterons ainsi d’explorer et de nouer politique(s) du comportement et<br />

clinique(s) du sujet.<br />

q<br />

Contenu<br />

l Approche historique et épistémologique <strong>des</strong> concepts de sujet et de comportement<br />

(et <strong>des</strong> théories qui les supportent), <strong>des</strong> notions de subjectivité/<br />

subjectivation et d’objectivité/objectivation.<br />

l Réflexion et théorisation de situations et de problèmes extraits de la pratique<br />

à l’aide de ces concepts.<br />

q<br />

Objectif<br />

l Identifier les tensions propres aux pratiques médico-sociales et les contextes<br />

particuliers (personnels, institutionnels, sociaux, politiques...) exacerbant<br />

ces tensions en contradictions, voire en incompatibilités.<br />

l Réfléchir et conceptualiser ces tensions à partir notamment <strong>des</strong> concepts<br />

de sujet et de comportement , mais aussi de cliniques du sujet et de politiques<br />

du comportement, de manière à «désimaginariser» les pratiques et à les<br />

recentrer autour du souci <strong>des</strong> personnes accueillies et de leurs difficultés.<br />

l Apprendre à faire usage professionnellement de sa position subjective dans<br />

le lien à l’autre pour pouvoir l’objectiver à bon escient.<br />

q<br />

Méthodologie<br />

Exposés et schématisation. Récit et <strong>des</strong>cription de situations de pratique.<br />

Analyse de supports écrits rapport de comportement, grille d’évaluation,...) en<br />

usage dans l’établissement. Réflexion, analyse et modélisation - collective -<br />

<strong>des</strong> problèmes dégagés.<br />

Évaluation<br />

Intervenantes cf p.2 q Intervenant cf p.2<br />

u Aphrodite MORALI<br />

u Jean Marc BERTON<br />

q<br />

Bilan individuel et groupal à partir d’une synthèse <strong>des</strong> apports et d’une<br />

réflexion sur la trajectoire de formation parcourue.<br />

u Stéphane PAWLOFF<br />

q Dates : Du 14 au 17/06/11 q Dates : Du 31/01 ou 02/02/11<br />

Lieu : Saint-Etienne (42)<br />

Durée : 28 heures<br />

Coût : 788 e<br />

INTER ou INTRA<br />

Lieu : Saint-Etienne (42)<br />

Durée : 21 heures<br />

Coût : 589 e<br />

INTER ou INTRA<br />

HANDICAP - GERONTOLOGIE<br />

CLINIQUE<br />

SERVICE A LA PERSONNE<br />

CULTURE - DEVELOPPEMENT<br />

DURABLE ET CITOYENNETE<br />

TECHNIQUES EDUCATIVES INFORMATIQUE COMMUNICATION - MANAGEMENT