Brauchtumslieder - Sauerlandmundart

Brauchtumslieder - Sauerlandmundart

Brauchtumslieder - Sauerlandmundart

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

43<br />

besser ablösen ließ: „Der Spruch war uns nicht reiner Zeitmesser, wie lange geklopft<br />

werden musste; wir glaubten fest, dass er gesagt werden musste, wenn die Flötepfeife<br />

oder Huppelte schnell und gut fertig werden sollte: Es war für uns auch ein richtiger<br />

Zauberspruch.“ 85 In diesem Zusammenhang weist Mauren auch auf alte germanische<br />

Zaubersprüche hin, die die Vorläufer dieser Bastlösereime seien, wohingegen<br />

Schauerte betont, dass sie keineswegs immer alt zu sein brauchen 86 . Dieser Brauch<br />

und diese Reime sind im ganzen deutschsprachigen Kulturkreis anzutreffen, was auch<br />

für die Melodien dieser Reime gilt, die in den volkskundlichen Schriften meist nur<br />

mit 'eintönig‘ oder 'sprechend' umschrieben werden. Eine genaue Untersuchung<br />

dieser Melodien unter Verwendung des Begriffs 'Kinderlied-Terno' leistet Suppan, der<br />

verschiedene Formen der Brauchtumsmelodik von „zwei - bis vierstufigen Tonarten<br />

zur Pentatonik und zum Dur – Moll“, aufführt 87 . Diese Melodien rechnet Salmen zu<br />

den „archaischen Resten der Frühzeit des Volksgesanges“, welche sich besonders<br />

auszeichnen durch „primitive Akkordmelodik, Terzformeln mit und ohne Kadenz,<br />

stichische Quartmelodik, zwei - und dreitönige Rezitationsweisen und archaische<br />

Ein—und Zweizeiler“. 88 Während Dankert die halbtonlos - pentatonische und<br />

quartbetonte Melodik als einen “von der fälischen Rasse getragenen Sonderstil 89<br />

betrachtet, weist dies Salmen zurück: „Diese zumeist polygenetisch entstehenden<br />

Zeugnisse aus der Frühzeit gehören vielmehr zum gemeinsamen Bestand der<br />

eurasischen Völker, Spannungsarme, stationär pendelnde Melodik, wie z.B. g-g-e-ag-e<br />

oder g-a-g-e-d, ist nicht, wie irrig angenommen wurde, spezifisch westfälisch,<br />

sondern vielmehr weltweit verbreitet“. 90 Auf jeden Fall findet man im Sauerland, zu<br />

den verschiedensten Bräuchen gesungen, diese quartbetonten Lieder, wofür in den<br />

noch folgenden Brauchbeschreibungen etliche Beispiele aufgezeigt werden können 91<br />

So konnte ich in den Untersuchungsorten zwei in allen drei Orten mehr oder weniger<br />

bekannte Bastlösereime ausfindig machen:<br />

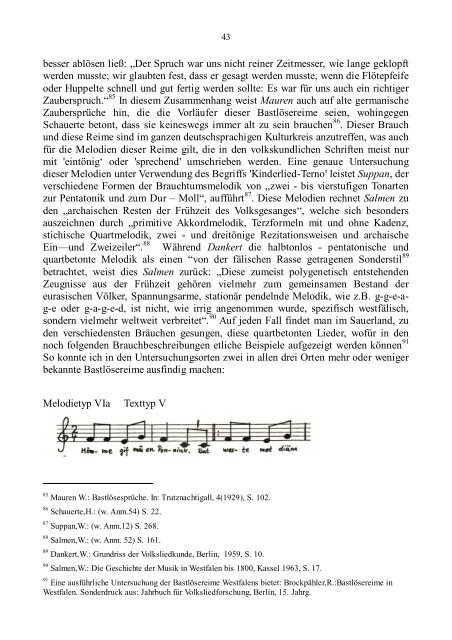

Melodietyp VIa Texttyp V<br />

85 Mauren W.: Bastlösesprüche. In: Trutznachtigall, 4(1929), S. 102.<br />

86 Schauerte,H.: (w. Anm.54) S. 22.<br />

87 Suppan,W.: (w. Anm.12) S. 268.<br />

88 Salmen,W.: (w. Anm. 52) S. 161.<br />

89 Dankert,W.: Grundriss der Volksliedkunde, Berlin, 1959, S. 10.<br />

90 Salmen,W.: Die Geschichte der Musik in Westfalen bis 1800, Kassel 1963, S. 17.<br />

91 Eine ausführliche Untersuchung der Bastlösereime Westfalens bietet: Brockpähler,R.:Bastlösereime in<br />

Westfalen. Sonderdruck aus: Jahrbuch für Volksliedforschung, Berlin, 15. Jahrg.