Mikromechanische Modellierung von Formgedächtnismaterialien

Mikromechanische Modellierung von Formgedächtnismaterialien

Mikromechanische Modellierung von Formgedächtnismaterialien

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

18 2. Grundlagen<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

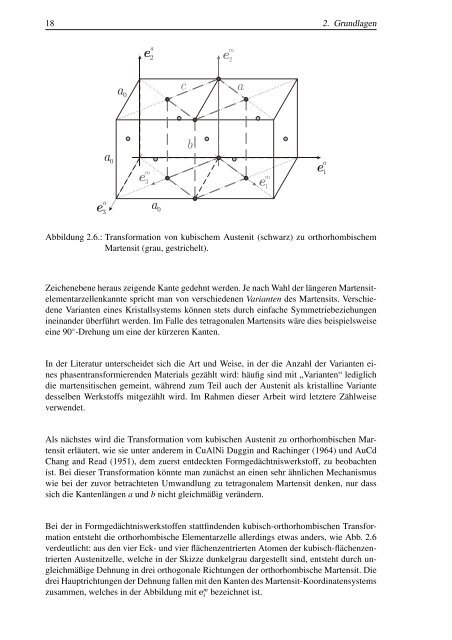

Abbildung 2.6.: Transformation <strong>von</strong> kubischem Austenit (schwarz) zu orthorhombischem<br />

Martensit (grau, gestrichelt).<br />

Zeichenebene heraus zeigende Kante gedehnt werden. Je nach Wahl der längeren Martensitelementarzellenkannte<br />

spricht man <strong>von</strong> verschiedenen Varianten des Martensits. Verschiedene<br />

Varianten eines Kristallsystems können stets durch einfache Symmetriebeziehungen<br />

ineinander überführt werden. Im Falle des tetragonalen Martensits wäre dies beispielsweise<br />

eine 90 ◦ -Drehung um eine der kürzeren Kanten.<br />

In der Literatur unterscheidet sich die Art und Weise, in der die Anzahl der Varianten eines<br />

phasentransformierenden Materials gezählt wird: häufig sind mit „Varianten“ lediglich<br />

die martensitischen gemeint, während zum Teil auch der Austenit als kristalline Variante<br />

desselben Werkstoffs mitgezählt wird. Im Rahmen dieser Arbeit wird letztere Zählweise<br />

verwendet.<br />

Als nächstes wird die Transformation vom kubischen Austenit zu orthorhombischen Martensit<br />

erläutert, wie sie unter anderem in CuAlNi Duggin and Rachinger (1964) und AuCd<br />

Chang and Read (1951), dem zuerst entdeckten Formgedächtniswerkstoff, zu beobachten<br />

ist. Bei dieser Transformation könnte man zunächst an einen sehr ähnlichen Mechanismus<br />

wie bei der zuvor betrachteten Umwandlung zu tetragonalem Martensit denken, nur dass<br />

sich die Kantenlängen a und b nicht gleichmäßig verändern.<br />

Bei der in Formgedächtniswerkstoffen stattfindenden kubisch-orthorhombischen Transformation<br />

entsteht die orthorhombische Elementarzelle allerdings etwas anders, wie Abb. 2.6<br />

verdeutlicht: aus den vier Eck- und vier flächenzentrierten Atomen der kubisch-flächenzentrierten<br />

Austenitzelle, welche in der Skizze dunkelgrau dargestellt sind, entsteht durch ungleichmäßige<br />

Dehnung in drei orthogonale Richtungen der orthorhombische Martensit. Die<br />

drei Hauptrichtungen der Dehnung fallen mit den Kanten des Martensit-Koordinatensystems<br />

zusammen, welches in der Abbildung mit e m i bezeichnet ist.