Accès au document PDF - Eaufrance

Accès au document PDF - Eaufrance

Accès au document PDF - Eaufrance

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RéférenceS mai 2011 Environnement littoral et marin<br />

le fond concerne les palmes (70 % des cas) et sont surtout involontaires.<br />

En général, dans la réserve, les invertébrés fixés, surtout des<br />

gorgones, sont impactés en moyenne plus de 17 fois <strong>au</strong> cours d’une<br />

plongée (palanquée de 3 plongeurs, durée de 40 minutes). Cela représente<br />

5 contacts par plongeur et par plongée.<br />

Activités récréatives et qualité de l’e<strong>au</strong><br />

Les navires de plaisance rejettent plusieurs types de polluants en<br />

mer. Il s’agit des e<strong>au</strong>x usées, des macrodéchets et des produits issus<br />

de la dégradation des peintures des carènes. Les e<strong>au</strong>x usées<br />

regroupent les e<strong>au</strong>x noires (e<strong>au</strong>x des toilettes) contenant d’importantes<br />

quantités de germes féc<strong>au</strong>x et les e<strong>au</strong>x grises, principalement<br />

les e<strong>au</strong>x de lavage qui peuvent contenir des sels, des produits tensioactifs<br />

et des graisses. Lorsque les concentrations de navires en<br />

mouillage sont importantes, ces rejets peuvent provoquer des pollutions<br />

locales, parfois dans des zones de baignade ou de production<br />

conchylicole. La convention Marpol ne réglemente pas le rejet des e<strong>au</strong>x<br />

noires pour les petits navires. La directive 2003/44/CE du parlement<br />

européen et du conseil du 16 juin 2003 n’impose <strong>au</strong>cune règle pour<br />

les e<strong>au</strong>x grises mais exige que tous les navires de plaisance de moins<br />

de 24 m soient équipés de bacs pour contenir les e<strong>au</strong>x noires. La loi<br />

sur l’e<strong>au</strong> et les milieux aquatiques de 2006 impose <strong>au</strong>x embarcations<br />

construites après le 1 er janvier 2008 d’être équipées de toilettes pour<br />

accéder <strong>au</strong>x ports et <strong>au</strong>x mouillages organisés, les réglementations<br />

portuaires interdisant par ailleurs le rejet dans leur périmètre d’hydrocarbures<br />

ou de macrodéchets.<br />

La gestion des macrodéchets par l’ensemble des navires est encadrée<br />

par l’annexe V de la convention Marpol 73/78. En Méditerranée,<br />

seuls les rejets de déchets alimentaires sont <strong>au</strong>torisés <strong>au</strong>-delà de la<br />

mer territoriale. Sur les côtes de l’Atlantique et de la Manche, les<br />

déchets alimentaires, le tissu et le verre peuvent être rejetés <strong>au</strong>-delà<br />

de la mer territoriale et les déchets flottants (emballages) peuvent<br />

être rejetés à partir de 25 milles. Tous les rejets sont <strong>au</strong>torisés <strong>au</strong>-delà<br />

de 3 milles dès lors qu’ils sont broyés.<br />

Concernant les peintures antisalissures, le TBT est interdit pour les<br />

navires de moins de 25 m depuis 1992 et des dispositifs internation<strong>au</strong>x<br />

visent <strong>au</strong>ssi à l’interdire pour les grands navires. Cette disposition,<br />

publiée <strong>au</strong> JO en novembre 2008, fait suite à la convention<br />

internationale sur le contrôle des revêtements anti-fouling dangereux<br />

sur les navires, adoptée par l’Organisation maritime internationale en<br />

octobre 2001.<br />

Be<strong>au</strong>coup d’activités sur des périmètres réduits<br />

Toutes les activités touristiques doivent cohabiter entre elles et avec<br />

les <strong>au</strong>tres usages. Les conflits sont de plus en plus nombreux, sur terre<br />

comme en mer. Ils peuvent par exemple concerner les résidents secondaires<br />

et les agriculteurs ou les conchyliculteurs dont les activités<br />

« gênent » les vacanciers (bruit, horaires de travail…), les plaisanciers<br />

et les ostréiculteurs qui se retrouvent dans une situation de proximité<br />

subie et doivent coexister sur un même espace, les pratiquants de<br />

sport de glisse et les plagistes…<br />

La connaissance des activités (répartition spatiale, intensité, saisonnalité,<br />

interactions) et la concertation entre les acteurs sont essentielles.<br />

Plusieurs outils sont à la disposition des <strong>au</strong>torités dans les secteurs les<br />

plus conflictuels afin de réguler voire d’arbitrer les différents usages<br />

de la mer dans l’espace et dans le temps. Plusieurs schémas de mise<br />

en valeur de la mer sont par exemple mis en œuvre sur des territoires<br />

où les activités sont nombreuses comme le bassin d’Arcachon ou le<br />

golfe du Morbihan (voir chapitre III).<br />

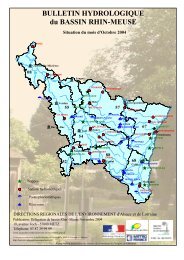

Exemple de multiplication des usages sur<br />

un territoire restreint : le cas de Noirmoutier<br />

Sur quelques kilomètres carrés, à terre et en mer, les usages <strong>au</strong><br />

cœur de l’île de Noirmoutier sont nombreux. Le tissu urbain est<br />

important. Il cohabite avec plusieurs campings, une réserve naturelle<br />

et des parcelles agricoles en zone humide. En bord de mer,<br />

zones ostréicoles et bouchots se retrouvent à proximité d’importantes<br />

zones de mouillages.<br />

Les usages <strong>au</strong> cœur de l’île de Noirmoutier<br />

0 1 2 km<br />

Bâtiments<br />

Hôtels et chambres d’hôtes<br />

Campings<br />

Parcelles agricoles<br />

Réserve naturelle (Mullembourg)<br />

Mouillages (commun<strong>au</strong>x et forains)<br />

Bouchots<br />

Parcs ostréicoles<br />

Source : CCIN, 2007 – SRC, 2006 – Vendée tourisme 2006 – © IGN, BD Carto®, 2006, Tillier<br />

Ion – UMR LETG Géolittomer – université de Nantes.<br />

Les activités primaires à terre et en mer<br />

L’agriculture, les cultures marines et la pêche ont façonné le littoral,<br />

son histoire, son économie et ses paysages. Outre les productions et<br />

les emplois qu’elles génèrent, ces activités sont une marque d’identité<br />

forte et un atout majeur pour l’attrait du bord de mer. Cependant,<br />

le caractère résidentiel de plus en plus marqué de l’économie, l’artificialisation<br />

croissante du territoire, la limitation des ressources naturelles<br />

et le délicat maintien de la qualité des e<strong>au</strong>x côtières les mettent en<br />

difficulté et rendent difficile leur pérennité.<br />

Les activités primaires peinent à se maintenir<br />

Recul de 20 % de la surface agricole en 30 ans sur le littoral<br />

métropolitain<br />

Principale occupation des terres avec 41,2 % de la surface des communes<br />

littorales métropolitaines (CLC 2006), l’agriculture contribue <strong>au</strong>x<br />

grands équilibres de l’aménagement du bord de mer. Elle est orientée<br />

comme les grands ensembles dans lesquels les communes littorales<br />

s’inscrivent avec quelques spécificités. La douceur du climat, les<br />

Économie et environnement<br />

littoral et marin<br />

Commissariat général <strong>au</strong> développement durable • Service de l'observation et des statistiques<br />

81