Accès au document PDF - Eaufrance

Accès au document PDF - Eaufrance

Accès au document PDF - Eaufrance

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RéférenceS mai 2011 Environnement littoral et marin<br />

Dans le cadre de la planification des EMR (circulaire de mars 2009),<br />

un système d’information géographique a été réalisé par les services<br />

de l’État afin de recenser et localiser l’ensemble des données techniques<br />

et des contraintes environnementales et d’usage sur les côtes<br />

métropolitaines. Cela permet d’orienter les décisions d’implantation.<br />

Les impacts environnement<strong>au</strong>x des EMR<br />

Les impacts environnement<strong>au</strong>x des implantations en mer varient<br />

suivant les types d’EMR. Ils sont liés <strong>au</strong>x différentes phases de vie des installations<br />

: construction, fonctionnement, maintenance et démantèlement.<br />

Les marémotrices, telles que le barrage de la Rance, ont un fort impact<br />

sur le transit sédimentaire entre le fleuve et la mer. Les hydroliennes<br />

peuvent créer des zones de turbulence et influencer les dépôts de<br />

sédiments. Cependant, ces systèmes sont installés dans des sites à fort<br />

courant, peu propices <strong>au</strong> développement d’une f<strong>au</strong>ne et d’une flore<br />

sédentaires. Les éoliennes, dans certains cas, peuvent tuer des oise<strong>au</strong>x<br />

ou des chiroptères. Elles peuvent <strong>au</strong>ssi repousser les zones de repos, d’alimentation,<br />

d’hivernage ou de migration des oise<strong>au</strong>x à plusieurs centaines<br />

de mètres. Dans tous les cas, les ondes électromagnétiques liées <strong>au</strong> fonctionnement<br />

des installations pourraient influencer les oise<strong>au</strong>x et les mammifères<br />

marins. Par ailleurs, les phases de construction, de maintenance<br />

ou de démantèlement peuvent être perturbatrices pour la f<strong>au</strong>ne.<br />

Les récifs artificiels<br />

Le principe des récifs<br />

Il existe plusieurs définitions des récifs artificiels suivant les objectifs<br />

qu’on leur fixe. En 2008, l’Ifremer a publié une synthèse « Les récifs<br />

artificiels : état des connaissances et recommandations » où l’institut<br />

donne sa définition : « Les récifs artificiels désignent des structures<br />

immergées volontairement dans le but de créer, protéger ou rest<strong>au</strong>rer<br />

un écosystème riche et diversifié. Ces structures peuvent induire chez<br />

les anim<strong>au</strong>x des réponses d’attraction, de concentration, de protection<br />

et, dans certains cas, une <strong>au</strong>gmentation de la biomasse de certaines<br />

espèces ».<br />

Suivant leur vocation, deux types de récifs existent :<br />

– les récifs de production permettant d’apporter une biomasse complémentaire<br />

par l’ajout de nouve<strong>au</strong>x types de biotopes ;<br />

– les récifs de protection ou de défense permettant de rest<strong>au</strong>rer voire<br />

d’accroître la production naturelle de la zone en question en limitant<br />

physiquement l’accès à la pêche, particulièrement <strong>au</strong> chalutage.<br />

Leur vocation est de rest<strong>au</strong>rer les ressources vivantes et de soutenir<br />

la pêche côtière. Leur installation doit donc être réfléchie en appui à<br />

d’<strong>au</strong>tres types d’outils comme les aires marines protégées et les<br />

cantonnements.<br />

En créant des discontinuités sur des fonds généralement meubles<br />

et plats, ils sont d’abord colonisés par les invertébrés et les algues.<br />

S’installe ensuite la f<strong>au</strong>ne mobile plus ou moins rapidement. Leur efficacité<br />

est variable suivant leur forme, leur volume, leur architecture,<br />

leur disposition, les matéri<strong>au</strong>x utilisés et l’environnement initial dans<br />

lequel ils sont installés. Elle est complexe à établir. Cela nécessite d’établir<br />

des états initi<strong>au</strong>x et de mettre en œuvre des suivis longs et assez<br />

coûteux sur site et à proximité, en définissant clairement les objectifs<br />

biologiques et socio-économiques assignés <strong>au</strong>x structures.<br />

L’état des lieux sur les côtes françaises<br />

Plus d’une trentaine de pays ont immergé des récifs artificiels <strong>au</strong><br />

large de leurs côtes. Le Japon est pionnier en la matière. Il a déjà installé<br />

plus de 2 millions de m 3 de récifs. En Europe, plus de 100 000 m 3 de<br />

récifs ont été immergés par l’Italie, l’Espagne et le Portugal. En France,<br />

les premiers essais ont eu lieu durant les années 80. Actuellement,<br />

environ 90 000 m 3 sont installés sur les côtes métropolitaines, essentiellement<br />

en Méditerranée (estimation SOeS). Le dernier projet de<br />

grande envergure a concerné la baie du Prado à Marseille avec<br />

30 000 m 3 de récifs immergés sur 220 ha, à l’est des îles du Frioul. En<br />

Atlantique et dans la Manche, les immersions sont moins importantes.<br />

Elles concernent le littoral sableux des Landes, mais <strong>au</strong>ssi l’île d’Yeu,<br />

les côtes du Croisic et d’Étretat. En outre-mer, la Réunion s’est engagée<br />

dans un programme expérimental depuis 2002. Depuis 2007, de nouve<strong>au</strong>x<br />

types de récifs artificiels ont été immergés (opération « Corail<br />

Réunion »), afin de permettre leur colonisation par les récifs coralliens.<br />

Quatre récifs ont par ailleurs été immergés dans des cantonnements<br />

de pêches martiniquais.<br />

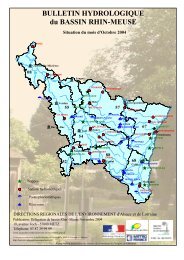

Localisation générale des immersions de récifs artificiels<br />

sur les côtes métropolitaines<br />

Économie et environnement<br />

littoral et marin<br />

Exemple de colonisation par les peuplements de poissons<br />

d’un récif artificiel de 150 m 3 <strong>au</strong> Cap Couronne<br />

Indice 100 en 1995<br />

5 000<br />

4 500<br />

4 000<br />

3 500<br />

3 000<br />

2 500<br />

2 000<br />

1 500<br />

1 000<br />

500<br />

100<br />

- 1995 1998 2001 2004<br />

Biomasse totale estimée (en kg)<br />

Nombre d'espèces<br />

Source : D’après le parc marin de la Côte Bleue.<br />

Récif artificiel immergé<br />

0 50 100 km<br />

Source : D’après différentes sources dont principalement www.futura-sciences.com et<br />

www.aquitaine-landes-recifs.fr<br />

Commissariat général <strong>au</strong> développement durable • Service de l'observation et des statistiques<br />

95