Äther-Physik und -Philosophie - Evert

Äther-Physik und -Philosophie - Evert

Äther-Physik und -Philosophie - Evert

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

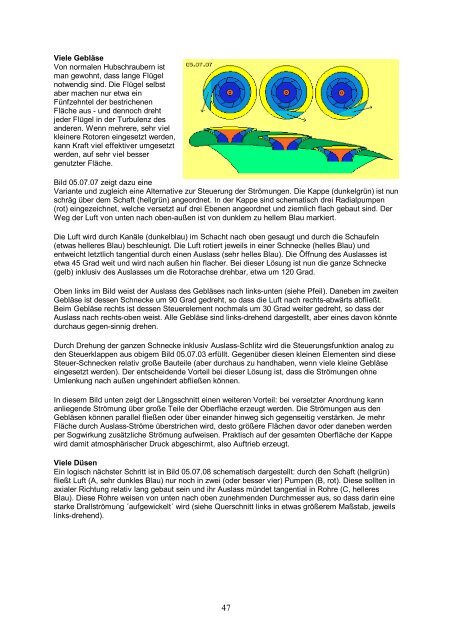

Viele Gebläse<br />

Von normalen Hubschraubern ist<br />

man gewohnt, dass lange Flügel<br />

notwendig sind. Die Flügel selbst<br />

aber machen nur etwa ein<br />

Fünfzehntel der bestrichenen<br />

Fläche aus - <strong>und</strong> dennoch dreht<br />

jeder Flügel in der Turbulenz des<br />

anderen. Wenn mehrere, sehr viel<br />

kleinere Rotoren eingesetzt werden,<br />

kann Kraft viel effektiver umgesetzt<br />

werden, auf sehr viel besser<br />

genutzter Fläche.<br />

Bild 05.07.07 zeigt dazu eine<br />

Variante <strong>und</strong> zugleich eine Alternative zur Steuerung der Strömungen. Die Kappe (dunkelgrün) ist nun<br />

schräg über dem Schaft (hellgrün) angeordnet. In der Kappe sind schematisch drei Radialpumpen<br />

(rot) eingezeichnet, welche versetzt auf drei Ebenen angeordnet <strong>und</strong> ziemlich flach gebaut sind. Der<br />

Weg der Luft von unten nach oben-außen ist von dunklem zu hellem Blau markiert.<br />

Die Luft wird durch Kanäle (dunkelblau) im Schacht nach oben gesaugt <strong>und</strong> durch die Schaufeln<br />

(etwas helleres Blau) beschleunigt. Die Luft rotiert jeweils in einer Schnecke (helles Blau) <strong>und</strong><br />

entweicht letztlich tangential durch einen Auslass (sehr helles Blau). Die Öffnung des Auslasses ist<br />

etwa 45 Grad weit <strong>und</strong> wird nach außen hin flacher. Bei dieser Lösung ist nun die ganze Schnecke<br />

(gelb) inklusiv des Auslasses um die Rotorachse drehbar, etwa um 120 Grad.<br />

Oben links im Bild weist der Auslass des Gebläses nach links-unten (siehe Pfeil). Daneben im zweiten<br />

Gebläse ist dessen Schnecke um 90 Grad gedreht, so dass die Luft nach rechts-abwärts abfließt.<br />

Beim Gebläse rechts ist dessen Steuerelement nochmals um 30 Grad weiter gedreht, so dass der<br />

Auslass nach rechts-oben weist. Alle Gebläse sind links-drehend dargestellt, aber eines davon könnte<br />

durchaus gegen-sinnig drehen.<br />

Durch Drehung der ganzen Schnecke inklusiv Auslass-Schlitz wird die Steuerungsfunktion analog zu<br />

den Steuerklappen aus obigem Bild 05.07.03 erfüllt. Gegenüber diesen kleinen Elementen sind diese<br />

Steuer-Schnecken relativ große Bauteile (aber durchaus zu handhaben, wenn viele kleine Gebläse<br />

eingesetzt werden). Der entscheidende Vorteil bei dieser Lösung ist, dass die Strömungen ohne<br />

Umlenkung nach außen ungehindert abfließen können.<br />

In diesem Bild unten zeigt der Längsschnitt einen weiteren Vorteil: bei versetzter Anordnung kann<br />

anliegende Strömung über große Teile der Oberfläche erzeugt werden. Die Strömungen aus den<br />

Gebläsen können parallel fließen oder über einander hinweg sich gegenseitig verstärken. Je mehr<br />

Fläche durch Auslass-Ströme überstrichen wird, desto größere Flächen davor oder daneben werden<br />

per Sogwirkung zusätzliche Strömung aufweisen. Praktisch auf der gesamten Oberfläche der Kappe<br />

wird damit atmosphärischer Druck abgeschirmt, also Auftrieb erzeugt.<br />

Viele Düsen<br />

Ein logisch nächster Schritt ist in Bild 05.07.08 schematisch dargestellt: durch den Schaft (hellgrün)<br />

fließt Luft (A, sehr dunkles Blau) nur noch in zwei (oder besser vier) Pumpen (B, rot). Diese sollten in<br />

axialer Richtung relativ lang gebaut sein <strong>und</strong> ihr Auslass mündet tangential in Rohre (C, helleres<br />

Blau). Diese Rohre weisen von unten nach oben zunehmenden Durchmesser aus, so dass darin eine<br />

starke Drallströmung ´aufgewickelt´ wird (siehe Querschnitt links in etwas größerem Maßstab, jeweils<br />

links-drehend).<br />

47