… und Standespolitik wirkt doch, Kammerwahl 2020

Ausgabe 6/2020

Ausgabe 6/2020

- Keine Tags gefunden...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Fortbildung 31<br />

Phonetische Funktion des orofazialen Systems<br />

Störungen der Sprachentwicklung<br />

Zu den Aufgaben eines Zahnarztes gehört die regelmäßige Kontrolle der Gebissentwicklung in den<br />

Phasen des Milch- <strong>und</strong> Wechselgebisses. Bei diesbezüglichen Auffälligkeiten sollte eine Überweisung zu<br />

einem Fachzahnarzt für Kieferorthopädie ausgestellt werden, welcher den rechtzeitigen Beginn <strong>und</strong><br />

die erforderliche kieferorthopädische Therapie einleiten kann. Häufig sind Zahn- oder Kieferfehlstellungen<br />

mit anderen Störungen im orofazialen Bereich vergesellschaftet. Hierbei steht natürlich die<br />

Entwicklung der Sprache im Vordergr<strong>und</strong>, aber auch der Blick auf myofunktionelle Störungen, Stimme,<br />

Haltung <strong>und</strong> das Schluckmuster. In diesem Übersichtsartikel werden Störungen der Entwicklung<br />

der Sprache, sogenannte Dyslalien oder Artikulationsstörungen, genauer beleuchtet. Sämtliche<br />

Bezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.<br />

Physiologische Sprachentwicklung. Fehlstellungen<br />

der Zähne <strong>und</strong> des Kiefers können mit Beeinträchtigungen<br />

der Sprachentwicklung <strong>und</strong> damit<br />

Auswirkungen auf die Lautbildung assoziiert sein.<br />

Die Erkenntnis, ob eine solche Störung vorliegt,<br />

verlangt Kenntnisse über Gr<strong>und</strong>züge der kindlichen<br />

Sprachentwicklung. Daher werden im Folgenden<br />

Etappen der kindlichen Sprachentwicklung in Kurzform<br />

dargestellt. Als vorsprachliche Fähigkeiten im<br />

Rahmen der sogenannten zwei Lallphasen bis ca. zum<br />

12. Lebensmonat treten zunächst schreiende <strong>und</strong> gurrende<br />

Laute auf, welche vom Lachen abgelöst werden,<br />

auch Gurgel-, Schmatz- <strong>und</strong> Vokallaute werden<br />

produziert. In dieser Entwicklungsphase wird die<br />

Umwelt im Wesentlichen über den Tastsinn erschlossen.<br />

Diese Taktilität fördert insgesamt die Motorik<br />

des heranwachsenden Kindes.<br />

Im späteren Verlauf, der sog. 2. Lallphase (6. bis<br />

12. Monat), nähert sich die Lautgebung der eigentlichen<br />

Muttersprache an, was darauf schließen lässt,<br />

dass hier das Hören eine wesentliche Rolle spielt.<br />

Auffällig sind sogenannte Lallmonologe, d.h. die<br />

Produktion von muttersprachlichen Silben <strong>und</strong> Silbenketten<br />

(„dada“, „baba“). Außerdem können auch<br />

die Nachahmung von Geräuschen <strong>und</strong> die Produktion<br />

erster Wörter, wie z. B. „Mama“, „nein“, „wau-wau“,<br />

beobachtet werden.<br />

Bis zum 2. Lebensjahr bilden sich bilabiale Laute,<br />

wie z. B. /m/, /b/, /d/ <strong>und</strong> der Wortschatz beginnt sich<br />

zu etablieren, sodass erste Worte gesprochen werden<br />

können. Ein aktiver Wortschatz von ca. fünfzig Wörtern<br />

wird aufgebaut.<br />

Bezeichnend ist ebenso, dass Kinder nun sogenannte<br />

Einwortsätze nutzen, um sich zu verständigen, zum<br />

Beispiel: „Ball“. Dies entwickelt sich am Anfang des<br />

2. Lebensjahres zu Zwei- <strong>und</strong> selten auch Dreiwortsätzen.<br />

Im dritten Lebensjahr umfasst der Wortschatz<br />

circa 450 Worte <strong>und</strong> einfache Aufforderungen werden<br />

verstanden. Mit vollendetem vierten Lebensjahr sollten<br />

alle Laute bis auf das /s/ <strong>und</strong> /sch/ korrekt ausgesprochen<br />

werden <strong>und</strong> komplexere Mehrfachaufgaben<br />

werden nun verstanden. Außer dem S-Laut werden<br />

bis zum Alter von fünf Jahren üblicherweise alle Laute<br />

korrekt ausgesprochen.<br />

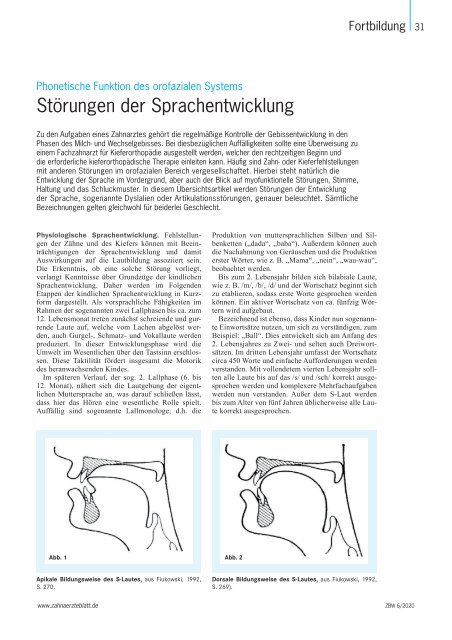

Abb. 1<br />

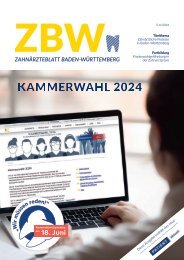

Abb. 2<br />

Apikale Bildungsweise des S-Lautes, aus Fiukowski, 1992,<br />

S. 270.<br />

Dorsale Bildungsweise des S-Lautes, aus Fiukowski, 1992,<br />

S. 269).<br />

www.zahnaerzteblatt.de<br />

ZBW 6/<strong>2020</strong>