bull_01_03_Tradition

Credit Suisse bulletin, 2001/03

Credit Suisse bulletin, 2001/03

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

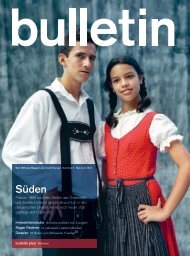

TRADITION<br />

Es war eine ganz einfache, aber gepflegte, weiss gestrichene<br />

Holzkirche im typisch neuenglischen Stil, in der Estelle und<br />

Hannes heirateten. Und obschon die Festgemeinde nur aus dem<br />

«Town Clerk» des kleinen Dorfes in Vermont und dem Traupaar<br />

aus der Schweiz bestand, gab sich der Pfarrer grösste Mühe, die<br />

Feier würdevoll zu gestalten. Dabei hatte ihn Estelle kurz vor der<br />

Zeremonie noch verärgert, weil sie im Ehegelübde das «...bis der<br />

Tode euch scheidet» herausstreichen wollte.<br />

Eine kirchliche Trauung hatten die beiden allerdings gar nicht<br />

vorgesehen. Doch der Reihe nach: Estelle und Hannes waren<br />

seit langem ein Liebespaar, zögerten aber, diese Liebe in einer<br />

Institution festzuschreiben und so möglicherweise zu ersticken.<br />

Doch auf einer Ferienreise durch Neuengland kam das Thema<br />

Heiraten dann doch nochmals auf – und wurde in einem Moment<br />

grosser Emotionalität mit Ja beantwortet. Und nun wirkte der<br />

Zufall als Beschleuniger. Als sie nämlich im nächsten Dorf tankten,<br />

sahen sie auf der anderen Strassenseite ein Schild mit der Aufschrift<br />

«Town Clerk». «Kann man hier eine Heirat beantragen?»,<br />

fragte Estelle schüchtern. Darauf der angegraute Beamte: «Baby,<br />

you are in the right place!»<br />

Fotos: André Muelhaupt, Pia Zanetti<br />

aus dem Buch «Die Wachsflügelfrau», Evelyn Hasler, Verlag Nagel & Kimche<br />

Die betrogene Mutter<br />

Weil die beiden niemanden in Vermont kannten, aber zwei<br />

Trauzeugen brauchten, organisierte der freundliche Gemeindeschreiber,<br />

der sich netterweise zur Verfügung stellte, auch noch<br />

den Pfarrer seiner Basiskirche, was dieser, ganz pfarrherrlich, so<br />

deutete, dass die beiden auch eine kirchliche Trauung wünschten.<br />

Wieder in der Schweiz stellte Estelle fest – sie war alleine<br />

zurückgereist, während Hannes noch seine Nachdiplomstudien<br />

in den Staaten beendete –, dass ihre Spontanheirat nicht alle<br />

gleichermassen begrüssten. Estelles Mutter verfiel gar in eine<br />

tiefe Depression und warf ihrer Tochter vor, sie nicht nur um<br />

einen grossen Tag, sondern auch um die «Hohe Zeit» vor der<br />

Hochzeit betrogen zu haben: «So etwas macht man nur in ganz<br />

schäbigen Familien!»<br />

Mit dieser Erfahrung ist Estelle nicht alleine. <strong>Tradition</strong>en<br />

brechen, schafft Irritationen, ob das nun das private oder das<br />

öffentliche Leben betrifft. Denn nichts Bequemeres, als sich auf<br />

<strong>Tradition</strong>en zu berufen; <strong>Tradition</strong>en als Weitergabe von Sitten,<br />

Bräuchen und Konventionen. Weitertragen von Althergebrachtem<br />

erfordert keinerlei Legitimation und entbindet von jeglicher Denkarbeit:<br />

Weil es immer so war, muss es immer so bleiben. Der <strong>Tradition</strong>sbruch<br />

und die Ablehnung der damit verbundenen Rituale<br />

ist deshalb oft auch ein Tabubruch – und der wiegt schwer.<br />

Estelle konnte den Schaden in der Familie erst wieder reparieren,<br />

als sie die Taufe ihres Sohnes wie ein traditionelles Hochzeitsfest<br />

zelebrierte.<br />

Dass man mit <strong>Tradition</strong>en nicht ungestraft bricht, haben in der<br />

Geschichte vor allem jene Frauen gespürt, die mit alten Männertraditionen<br />

aufräumen wollten. Allen voran die Vorkämpferinnen<br />

der Frauenrechte, die die Vorherrschaft der Männer in Politik und<br />

<strong>Tradition</strong> Hochzeit: Zwist ist vorprogrammiert<br />

Arbeitswelt anfochten. Ihnen ist Ungeheuerliches widerfahren,<br />

viele sind daran zerbrochen.<br />

Emilie Kempin-Spyri (1853–19<strong>01</strong>) etwa, die weltweit erste<br />

Juristin, musste zwölf Jahre nach ihrem hervorragenden Studienabschluss<br />

(«summa cum laude») um die Stelle einer Dienstmagd<br />

betteln, weil es ihr verunmöglicht wurde, als Juristin zu arbeiten.<br />

Frauen seien als solche in der Berufswelt nicht vorgesehen,<br />

wurde ihr wiederholt beschieden.<br />

Und das Bundesgericht in Lausanne, an das sie sich in ihrer<br />

Verzweiflung wandte, hielt 1887 fest: «Wenn nun die Rekurrentin<br />

zunächst auf Art. 4 der Bundesverfassung («Alle Schweizer<br />

sind vor dem Gesetze gleich», Anm. d. Red.) abstellt und aus<br />

diesem Artikel scheint folgern zu wollen, die Bundesverfassung<br />

postulire die volle rechtliche Gleichstellung der Geschlechter auf<br />

dem Gebiete des gesamten öffentlichen und Privatrechts, so<br />

ist diese Auffassung eben so neu als kühn; sie kann aber nicht<br />

gebilligt werden.»<br />

Nicht viel besser ist es Iris von Roten (1917–1990) ergangen,<br />

die rund siebzig Jahre später gegen die Männervorherrschaft<br />

rebellierte. Sie forderte nicht nur das Recht, als Anwältin tätig<br />

sein zu können, sie wollte zusätzlich eine ganze Reihe von politischen<br />

und gesellschaftlichen Frauenrechten durchsetzen.<br />

In ihrem umfangreichen Emanzipationswerk «Frauen im Laufgitter»<br />

(1958) zeigte sie auf, wie die Frauen hierzulande, weil es<br />

die Sitten und Bräuche angeblich so wollten, dazu verdammt<br />

Credit Suisse<br />

Bulletin 3|<strong>01</strong><br />

21