Elektrische Maschinen Teil: 1 u. 2

Elektrische Maschinen Teil: 1 u. 2

Elektrische Maschinen Teil: 1 u. 2

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Prof. Dr.-Ing. Eugen 3-9<br />

<strong>Elektrische</strong> <strong>Maschinen</strong><br />

Da im Rotor beim Strom<br />

'<br />

2<br />

'<br />

2<br />

I = I pro statorseitigem Strang die Stromwärmeverluste<br />

'<br />

R2Cu auftreten, empfiehlt sich folgende Aufteilung des Widerstandes<br />

'<br />

R2Cu ' 1− s '<br />

= R2Cu<br />

+ R2Cu<br />

,<br />

s<br />

s<br />

wobei der 1. Anteil die Stromwärmeverluste im Rotor und der 2. Anteil die vom Rotor je Strang<br />

entwickelte mechanische Leistung erfasst.<br />

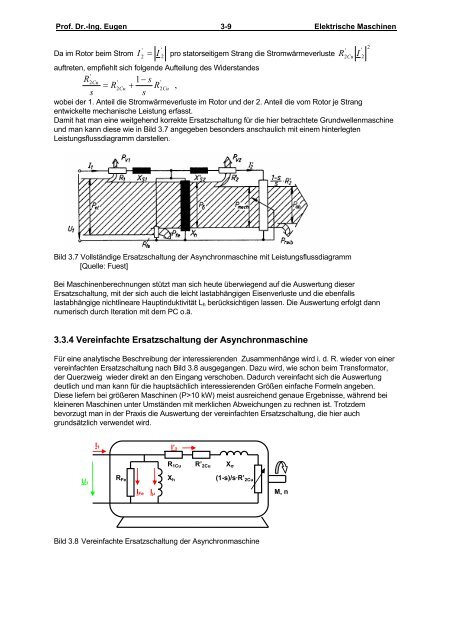

Damit hat man eine weitgehend korrekte Ersatzschaltung für die hier betrachtete Grundwellenmaschine<br />

und man kann diese wie in Bild 3.7 angegeben besonders anschaulich mit einem hinterlegten<br />

Leistungsflussdiagramm darstellen.<br />

Bild 3.7 Vollständige Ersatzschaltung der Asynchronmaschine mit Leistungsflussdiagramm<br />

[Quelle: Fuest]<br />

Bei <strong>Maschinen</strong>berechnungen stützt man sich heute überwiegend auf die Auswertung dieser<br />

Ersatzschaltung, mit der sich auch die leicht lastabhängigen Eisenverluste und die ebenfalls<br />

lastabhängige nichtlineare Hauptinduktivität Lh berücksichtigen lassen. Die Auswertung erfolgt dann<br />

numerisch durch Iteration mit dem PC o.ä.<br />

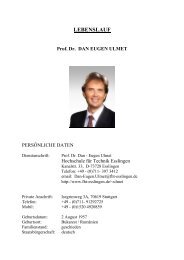

3.3.4 Vereinfachte Ersatzschaltung der Asynchronmaschine<br />

Für eine analytische Beschreibung der interessierenden Zusammenhänge wird i. d. R. wieder von einer<br />

vereinfachten Ersatzschaltung nach Bild 3.8 ausgegangen. Dazu wird, wie schon beim Transformator,<br />

der Querzweig wieder direkt an den Eingang verschoben. Dadurch vereinfacht sich die Auswertung<br />

deutlich und man kann für die hauptsächlich interessierenden Größen einfache Formeln angeben.<br />

Diese liefern bei größeren <strong>Maschinen</strong> (P>10 kW) meist ausreichend genaue Ergebnisse, während bei<br />

kleineren <strong>Maschinen</strong> unter Umständen mit merklichen Abweichungen zu rechnen ist. Trotzdem<br />

bevorzugt man in der Praxis die Auswertung der vereinfachten Ersatzschaltung, die hier auch<br />

grundsätzlich verwendet wird.<br />

U 1<br />

I1 I’ 2<br />

R Fe<br />

I Fe I µ<br />

R1Cu R’ 2Cu X σ<br />

Bild 3.8 Vereinfachte Ersatzschaltung der Asynchronmaschine<br />

X h<br />

(1-s)/s·R’ 2Cu<br />

M, n<br />

I<br />

'<br />

2<br />

2