Das Grundwasser im schwäbischen Donautal - Bayerischer ...

Das Grundwasser im schwäbischen Donautal - Bayerischer ...

Das Grundwasser im schwäbischen Donautal - Bayerischer ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Der Untersuchungsraum umfaßt mit einer Fläche von ca. 1500 km 2 den Talraum der Donau auf einer<br />

Länge von 80 km zwischen Ulm/Neu-U<strong>im</strong> und Neuburg an der Donau und dessen direkten <strong>Grundwasser</strong>zustrombereich<br />

auf 15 km beiderseits des Flusses. Von der Gesamtfläche sind ca. 280 km 2<br />

bewaldet, das entspricht 18,5%. Der Talraum selbst umfaßt eine Fläche von ca. 800 km 2 , wobei<br />

auf die Aue ohne Hochterrassen 680 km 2 und auf die Hochterrassen 120 km 2 entfallen. Die Fläche<br />

der Donau beläuft sich auf 13,8 km 2 , die der Baggerseen auf 20 km 2 . Die überbaute, versiegelte<br />

oder teilversiegelte Fläche liegt bei 40 km 2 . Etwa 10 km 2 sind als Naturschutzgebiete ausgewiesen.<br />

Die Fläche der Wasserschutzgebiete beträgt 172 km 2 . Die Landnutzung <strong>im</strong> gesamten Betrachtungsraum<br />

ist durch Ackerbau geprägt (ca. 1150 km 2 ). Im Talbereich einschließlich der Hochterrassen<br />

werden heute ca. 450 km 2 landwirtschaftlich genutzt. Der Umbruch des Grünlandes, der in den<br />

letzten Jahrzehnten zu einer mehr als 80%igen Feldnutzung geführt hat, ist in letzter Zeit wieder<br />

rückläufig.<br />

<strong>Das</strong> Untersuchungsgebiet beinhaltet neben dem Verdichtungsraum Ulm/Neu-U<strong>im</strong> u. a. die Städte<br />

Günzburg, Gundelfingen, Höchstadt, Dillingen, Donauwörth und Neuburg an der Donau.<br />

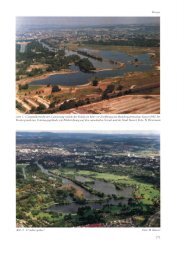

Einen Überblick über das Untersuchungsgebiet bietet das Satellitenbild (Karte 2). Es vermittelt einen<br />

Einblick über die naturräumlichen Gegebenheiten und die verschiedenen Nutzungen. Des weiteren<br />

ermöglicht es einen ersten Eindruck über die hydrologischen Gegebenheiten und Zusammenhänge.<br />

Deutlich zu erkennen sind als Hauptstrukturen das <strong>Donautal</strong>, die nördlich angrenzende Schwäbische<br />

und Fränkische Alb mit dem trennenden Rieskrater sowie die von den Alpenflüssen durchschnittenen<br />

Tertiärhochflächen. Im <strong>Donautal</strong> fällt die flächenmäßig überwiegende landwirtschaftliche<br />

Nutzung auf; die Bewaldung ist auf Restbestände des donaubegleitenden Auwaldes zurückgedrängt.<br />

Die Bereiche des Günzburger Donauriedes, einige kleinere Flächen zwischen Dillingen<br />

und Donauwörth sowie das Donaumoos südlich Neuburg an der Donau zeichnen sich noch als vom<br />

Grundsatz her grundwassernahe Flächen ab, während z. B. das Glötter Ried südwestlich Dillingen<br />

diesen Charakter verloren zu haben scheint. Neben der Donau selbst sind an offenen Wasserflächen<br />

die größeren Sand- und Kiesabbaubereiche zu erkennen. Nördlich und südlich des <strong>Donautal</strong>s tritt<br />

der Waldanteil mehr in den Vordergrund; der Rieskrater ist fast ausschließlich landwirtschaftlich<br />

genutzt. Die Talräume der südlichen Nebenflüsse werden landwirtschaftlich mit- <strong>im</strong> Vergleich zum<br />

<strong>Donautal</strong>- höherem Gründlandanteil bewirtschaftet. Die Tertiär-Rücken sind großflächig bewaldet.<br />

Böden<br />

Für die Entstehung der unterschiedlichen Bodenarten sind in gleicher Wertigkeit das Ausgangsgestein,<br />

die Kl<strong>im</strong>ageschichte, die Durchfeuchtung und die Bewirtschaftung von prägender Bedeutung.<br />

So sind <strong>im</strong> Betrachtungsraum wiederum <strong>im</strong> Norden die Malmtafel und das Riesgebiet, in der<br />

Mitte die Donauaue selbst und <strong>im</strong> Süden das Tertiärhügelland zu nennen.<br />

Auf der verkarsteten Malmtafel lagern schlecht entwickelte Rendzinen - und unter den Braunerden<br />

der fetten Lehmüberdeckungen - Relikte der Terra fusca aus der Tertiärzeit. ln hohen, exponierten<br />

Lagen findet man Braunerden aus gelben bis ockerfarbigen steinigen Lehmen. ln einigen Bereichen<br />

sind auf reliktischen Lößen ackerbare Flächen vorhanden. ln den häufig trockenfallenden Tälern<br />

19