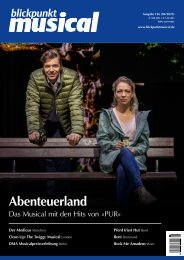

Blickpunkt Musical 02-23 - Ausgabe 122

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Musical</strong>s in Deutschland<br />

Stimmen der Straßen Berlins<br />

»Berlin: Die 1920er Jahre – eine Stadt im Taumel« in der Wabe Berlin<br />

Abb. oben von links:<br />

1. Chansonsängerin Sigrid<br />

Grajek ist auf 20er Jahre Programme<br />

spezialisiert<br />

2. Sigrid Grajek in ihrem Element<br />

Fotos (2): Dorothea Tuch<br />

Berlin: Die 1920er Jahre –<br />

eine Stadt im Taumel<br />

Diverse / Sigrid Grajek<br />

Die Wabe Berlin<br />

Uraufführung: 29. Januar 2<strong>02</strong>3<br />

Gesang: Sigrid Grajek<br />

Piano: Stefanie Rediske<br />

Die 1920er Jahre werden gern in Revuen dargestellt.<br />

War die Kunstform doch damals besonders in Mode.<br />

Sigrid Grajek bezeichnet ihren Abend, den sie 2<strong>02</strong>0 konzipierte,<br />

als »musikalisch-literarische Collage«. Die Verschmelzung<br />

beider Gattungen blickt tief ins Wesen der<br />

Zeit. Da sind heitere Momente, die Not, die Politik, die<br />

Satire, die Neue Sachlichkeit, die Sehnsucht. Alles steckt<br />

drin in den 21 Songs und 14 Texten. Das Herausragende<br />

an der Show ist, dass Lieder und Literatur großer Namen<br />

dabei sind: Friedrich Hollaender, Kurt Tucholsky, Erich<br />

Kästner und Rudolph Nelson, aber Titel gewählt wurden,<br />

über die sonst hinweg gesehen wird. Grajek bringt sie den<br />

Zuschauenden mit ihrer Pianistin Stefanie Rediske nahe.<br />

Dazwischen sind Namen, die selten in Revuen auftauchen,<br />

wie Oskar Kanehl, Otto Stransky und Erich Einegg.<br />

Sind deren Arbeiten seit ihrer Entstehung in den 1920er<br />

Jahren gehört worden? Es wird deutlich, Grajek kennt sich<br />

aus mit der Materie. Zum Glück ist das mit ihrem Talent<br />

gepaart, die Erzählungen, welche wie Schlüssellöcher in<br />

die Vergangenheit blicken lassen, lebendig und unterhaltsam<br />

zu vergegenwärtigen. Spannend wird’s, wenn’s klingt,<br />

als sei’s gerade heute erst geschrieben worden. Auffällig ist,<br />

dass viele Geschichten im Straßenmilieu spielen.<br />

Die Epoche wird chronologisch aufgerollt. Den Einstieg<br />

macht Klabunds Gedicht ›Berliner Weihnacht 1918‹<br />

mit einem rollenden Rhythmus: »Am Kurfürstendamm<br />

da hocken zusamm’ / die Leute von heute mit großem<br />

Tamtam. Brillanten mit Tanten, ein Frack mit was drin«.<br />

Später heißt es: »Am Wedding ist’s totenstill und dunkel./<br />

Keines Baumes Gefunkel, keines Traumes Gefunkel.«<br />

sowie: »Es schneit, es stürmt. Eine Stimme schreit: Halt./<br />

Über die Dächer türmt eine dunkle Gestalt.«<br />

Ein düsterer Auftakt – er holt die Entbehrungen der<br />

Nachkriegszeit und die tobende Revolution dicht heran.<br />

Dem folgt im wahrsten Sinn des Wortes ein Tempowechsel<br />

mit Walter Mehring und Friedrich Hollaenders Klassiker<br />

›Berliner Tempo‹, das nur ein Jahr später entstand:<br />

»Die Linden lang! Galopp! Galopp!/ Zu Fuß, zu Pferd, zu<br />

zweit!/ Mit der Uhr in der Hand, mit’m Hut auf’m Kopp./<br />

Keine Zeit! Keine Zeit! Keine Zeit!«<br />

Die Politik hält in den frühen Jahren Einzug mit<br />

dem Tod von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg,<br />

der Dolchstoß-Legende und dem Marsch ›Auf, auf zum<br />

Kampf‹. Zum Denken regt Hollaenders beißende Satire<br />

›Wir wollen alle wieder Kinder sein‹ an, das mit einer<br />

trügerisch heiteren Melodie Deutschlands Verhältnis zum<br />

Krieg aufgreift. Mit der Figur der ›Mignon vom Kiez‹ skizziert<br />

Hollaender einen anderen Teil der Gesellschaft: eine<br />

Arbeitergöre, die in ganz unschuldiger Manier von ihrer<br />

Freundin erzählt, die beim Tanz ist, und von ihrer Schwester,<br />

die als Komparsin arbeitet. Nach »wat Schönem« sehnt<br />

sie sich.<br />

Grajek nimmt die Lieder auch zum Anlass, ihren<br />

gesellschaftlichen Kontext darzustellen. So geht sie auf<br />

den Film »Anders als die anderen« ein. Er ist historisch<br />

bedeutsam, da er im Zuge von Aufklärungsfilmen erstmals<br />

Homosexualität bei Männern aufgreift. Wenig später<br />

war dies nicht mehr möglich. Dies dient als Überleitung<br />

zu ›Das lila Lied‹, worin es stolz heißt: »Wir sind nur einmal<br />

anders als die anderen« – Homosexualität wird dort in<br />

einer Hymne gefeiert.<br />

Grajek trägt den Song mit viel Würde vor. Ihr androgynes<br />

Auftreten mit Hose, Hemd und Weste erleichtert<br />

ihr den Wandel zwischen Mann und Frau und den vielen<br />

Figuren, die sie heraufbeschwört. Überhaupt meint<br />

man, zuweilen zu spüren, wie der Zeitgeist durch sie<br />

hindurchdringt.<br />

Einen Höhepunkt bildet Tucholskys ›Ein deutsches<br />

Volkslied‹, das Grajek herrlich über die Rampe bringt:<br />

Zum einen den Professor, der über den Schlager ›Wir<br />

versaufen uns’rer Oma ihr klein Häuschen‹ referiert, zum<br />

anderen den Titel selbst, den der damalige Star des Metropol-Theaters<br />

Robert Steidl sang und damit die Inflation<br />

der Jahre satirisch festhielt.<br />

Des weiteren erfreut man sich an Entdeckungen wie<br />

Willy Rosens ›Miese Zeiten‹ und Hits wie ›Es liegt in der<br />

Luft‹ und ›Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben‹<br />

sowie an den gespenstisch aktuellen Worten von Erich<br />

Kästners ›Große Zeiten‹.<br />

Grajeks reichhaltiges Programm umfasst nicht nur<br />

inhaltlich ein weites Spektrum, sondern auch musikalisch:<br />

Operette, Schlager, Gassenhauer, politisches Lied, Chanson<br />

etc. Der unterhaltsame und informative Abend in<br />

Taschenformat ist eine Bereicherung.<br />

Sabine Scherek<br />

36<br />

blickpunkt musical <strong>02</strong>/2<strong>02</strong>3