Orthopädie und Unfallchirurgie - Deutsche Gesellschaft für ...

Orthopädie und Unfallchirurgie - Deutsche Gesellschaft für ...

Orthopädie und Unfallchirurgie - Deutsche Gesellschaft für ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Aus unserem Fach<br />

heißt, sie berücksichtigen „Patienten,<br />

welche Verletzungen von mindestens<br />

zwei Körperregionen aufweisen, von<br />

denen mindestens eine lebensbedrohlich<br />

ist“. Ein Score oder gar messbare Parameter<br />

waren <strong>und</strong> sind in dieser Definition<br />

nicht enthalten oder vorgesehen.<br />

Die bisherigen Beschreibungen von Border,<br />

Tscherne <strong>und</strong> Trentz (Verletzungen<br />

von mindestens zwei Körperegionen,<br />

von denen mindestens eine lebensbedrohlich<br />

ist) waren sinnvoll <strong>und</strong> nutzbringend<br />

für schwerverletzte Patienten.<br />

Zur Klassifikation von Verletzungen ist<br />

eine messbarere Einteilung als die der<br />

oben genannten Definitionen sinnvoll.<br />

Trotz der bekannten Mängel des Injury<br />

Severity Score (ISS) scheint zur Zeit<br />

<strong>und</strong> weiterhin dieser der bedeutsamste<br />

<strong>und</strong> wichtigste Score zu sein, um einen<br />

Vergleich von Patienten mit schweren<br />

Verletzungen zu erbringen. Insofern<br />

erscheint es zur Erlangung einer neuen<br />

Definition des Schwerverletzten weiterhin<br />

sinnvoll, vorhandene <strong>und</strong> bewährte<br />

Strukturen zu nutzen <strong>und</strong> eventuell<br />

weiterzuentwickeln. In Europa existieren<br />

zur Zeit verschiedene Initiativen zur<br />

Neudefinition des Polytraumas, welche<br />

zum Teil politikgesteuert, zum Teil<br />

durch ärztliche Initiativen getriggert<br />

sind. Diese haben allesamt zum Ziel, im<br />

frühen klinischen Verlauf die Steuerung<br />

hinsichtlich Wahl des Krankenhauses,<br />

Therapie, Prognose zu bewirken.<br />

Terminologie: „Polytrauma“, „multiply<br />

injured“, „Schwerverletzter“, Schwerstverletzter“,<br />

„lebensbedrohlich Verletzter“<br />

Im Rahmen der Konsensuskonferenz<br />

wurde ebenfalls der ideale Terminus diskutiert.<br />

Die bisherige Verwendung der<br />

oben genannten Nomenklatur ist nicht<br />

exakt formuliert oder definiert, zumeist<br />

wird sie nach subjektiven Kriterien verwendet.<br />

Einheitliche Richtlinien existieren<br />

nicht. Auch in der S3-Leitlinie ist eine<br />

stringente Verwendung der verschiedenen<br />

Nomenklaturen nicht durch Literatur<br />

belegt. Dennoch herrscht Übereinstimmung<br />

dahingehend, dass eine Vereinheitlichung<br />

Sinn macht <strong>und</strong> idealerweise<br />

durch Fakten belegbar sein sollte.<br />

Der Terminus „Polytrauma“ wurde bis<br />

vor circa zehn Jahren im Wesentlichen<br />

nur in Europa verwendet. In der englischsprachigen<br />

Literatur wurde zumeist<br />

ausschließlich zwischen „isolated injuries“<br />

<strong>und</strong> „multiple injuries“ unterschieden<br />

– darüberhinaus gab es keine weitere<br />

Spezifikation. Ob dies an der Strukturierung<br />

der Traumazentren anhand der<br />

ISS-Grenzen lag, ist denkbar, aber nicht<br />

belegt. Im deutschsprachigen Raum sind<br />

bis heute nur die Abgrenzung zwischen<br />

„Polytrauma“ <strong>und</strong> „Barytrauma“ beschrieben<br />

– eine Abgrenzung hinsichtlich<br />

der Schwer- <strong>und</strong> Schwerstverletzten<br />

existiert nicht. Zwar lässt sich der Begriff<br />

„lebensgefährlich Verletzter“ hinsichtlich<br />

eines akuten Interventionsbedarfes<br />

Unfälle <strong>und</strong> Verunglückte im Straßenverkehr<br />

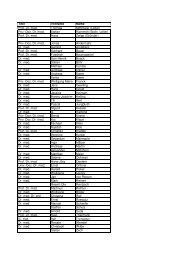

Gegenstand der Nachweisung Einheit 2008 2009 2010 2011<br />

1<br />

Alkohol <strong>und</strong> andere berauschende Mittel. Bis 2007 Sonstige Alkoholunfälle.<br />

Polizeilich erfasste Unfälle insgesamt Anzahl 2.293.663 2.313.453 2.411.271 2.361.457<br />

davon<br />

Unfälle mit Personenschaden Anzahl 320.614 310.806 288.297 306.266<br />

Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden<br />

im engeren Sinne Anzahl 91.144 89.519 92.107 81.487<br />

unter dem Einfluss berauschender<br />

Mittel 1 Anzahl 18.205 17.169 16.034 16.261<br />

Übrige Sachschadensunfälle Anzahl 1.863.700 1.895.959 2.014.833 1.957.443<br />

Verunglückte insgesamt Anzahl 413.524 401.823 374.818 396.374<br />

davon<br />

Getötete Anzahl 4.477 4.152 3.648 4.009<br />

Schwerverletzte Anzahl 70.644 68.567 62.620 68.985<br />

Leichtverletzte<br />

Tab. Polizeilich erfasste Unfälle (Quelle: Statistisches B<strong>und</strong>esamt, 2012)<br />

separieren, wird aber nur in Kursen zur<br />

Versorgung Schwerverletzter gelehrt.<br />

Vor diesem Hintergr<strong>und</strong> macht es Sinn,<br />

eine Bestandsaufnahme zu machen. Die<br />

Neudefinition des Schwerverletzten sollte<br />

deshalb in der Lage sein, nicht nur eine<br />

Abgrenzung zu isolierten Verletzungen<br />

zu sein, sondern auch eine grobe Unterteilung<br />

im Bezug auf den klinischen Verlauf<br />

ermöglichen. Im Rahmen der Konsensuskonferenz<br />

wurden weitere Vorteile<br />

diskutiert <strong>und</strong> zusammengefasst:<br />

Vorteile einer besseren Abgrenzung<br />

Schwer-<strong>und</strong> Schwerstverletzter<br />

■ Medizinische Gründe: Weiterbildung<br />

von Assistenten <strong>und</strong> Vereinfachung<br />

klinischer Erfahrung<br />

■ Politische Gründe: Ressourcenallokation<br />

von Krankenhäusern <strong>und</strong> Benchmarking<br />

■ Wissenschaftliche Gründe: Vereinheitlichung<br />

der Terminologie <strong>und</strong><br />

der Einschlusskriterien für klinische<br />

Studien<br />

Eine Möglichkeit, die Genauigkeit zu<br />

verbessern, besteht in der Einführung<br />

verschiedener Definitionen zu unterschiedlichen<br />

Zeitpunkten des klinischen<br />

Verlaufes. Diese könnten zum Beispiel<br />

am Unfallort, bei stationärer Aufnahme<br />

<strong>und</strong> im Intensivstationsverlauf erfolgen.<br />

Allerdings erfordert dies einen sehr hohen<br />

Dokumentationsaufwand. Die am<br />

Unfallort erhobenen Parameter sind allerdings<br />

nicht immer sehr akkurat im Bezug<br />

auf die Prognose, weshalb dieses als<br />

klinisch relevanter Definitionszeitpunkt<br />

nicht sinnvoll erscheint. Auch die Polizeidokumentation<br />

(stationäre Aufnahme ja/<br />

nein) erbringt keine Differenzierung, da<br />

viele Patienten trotz kurzer stationärer<br />

Überwachung wieder die Kliniken verlassen<br />

<strong>und</strong> somt die Schwerverletztendefinition<br />

verwässern würden.<br />

Auf der Basis dieser Überlegungen wurden<br />

Berechnungen anhand des <strong>Deutsche</strong>n<br />

Traumaregisters angestellt. Diese<br />

machen die Verwendung des ISS zur Bedingung,<br />

kombiniert mit weiteren Parametern,<br />

welche den klinischen Zustand<br />

des Patienten beschreiben. Hier sind<br />

Ähnlichkeiten zum revised trauma-Score<br />

vorhanden, jedoch ist eine klinische Verwendung<br />

unabdingbar, ähnlich wie bei<br />

der Beschreibung des „Borderline“-Patienten,<br />

welcher in Abhängigkeit von der<br />

Orthopädie <strong>und</strong> <strong>Unfallchirurgie</strong> Mitteilungen <strong>und</strong> Nachrichten | August 2012<br />

399