Druck - Deutscher Rat für Landespflege

Druck - Deutscher Rat für Landespflege

Druck - Deutscher Rat für Landespflege

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

60<br />

Aber auch bei einer weniger anspruchsvollen<br />

Definition des Begriffes – eben als bloße<br />

Aneignungsbeziehung – müssen wir den<br />

großen Truppenübungsplätzen Nordostdeutschlands<br />

einen Status als „Heimat“ gegenwärtig<br />

verweigern. Zwischen den gesperrten<br />

Flächen und den Anwohnern der<br />

Region sind nur wenige Beziehungen auffindbar.<br />

Viele Anwohner haben sie nie oder<br />

nur am Rande betreten, was gegenwärtig<br />

auf ihnen abläuft, ist ihnen, zumindest bei<br />

den größeren Flächen, meist unbekannt.<br />

Anlässlich eines Volksfestes bot man am<br />

Lieberoser Truppenübungsplatz vor einigen<br />

Jahren Überfliegungen an – im Alltag<br />

bleibt den meisten Menschen in der Region<br />

nur der Blick aus dem Auto von der durchschneidenden<br />

Bundesstraße in die kahlen<br />

Taktikgelände. Das Interesse war ebenso<br />

groß wie der Exotismus – ein sicherer Blick<br />

ins raue Land. Die Truppenübungsplätze<br />

sind dem Zugriff der Bevölkerung seit Jahrzehnten<br />

entzogen, für ihr gegenwärtiges<br />

Erscheinungsbild tragen die Anwohner keinerlei<br />

Verantwortung. Im Gegensatz dazu<br />

sind die Bergbaufolgelandschaften der<br />

Niederlausitz von vielen Bewohnern der<br />

Region selbst geschaffen worden, da sie im<br />

Tagebau arbeiteten oder als „gesellschaftliche<br />

Kräfte“ (in Arbeitskollektiven, Frauenund<br />

FDJ-Gruppen, mit Schulklassen und<br />

Lehrlingen) in anschließende Sanierungsmaßnahmen,<br />

Aufforstungen und Infrastrukturarbeiten<br />

einbezogen waren. Obwohl<br />

die riesigen, apokalyptisch wirkenden<br />

Tagebaurestlöcher oftmals noch gefährlicher<br />

sind als die Militärflächen und wegen<br />

ihrer sauren tertiären Böden auf lange Sicht<br />

nur spärliche Vegetation und geringes Leben<br />

in den entstehenden Seen erlauben, ist<br />

die mentale Beziehung der Anwohner zu<br />

diesen Flächen weitaus stabiler und differenzierter.<br />

Man kennt die Lage der überbaggerten<br />

Ortschaften, der alten Fließe, der<br />

verschwundenen Infrastruktur. Im kollektiven<br />

Gedächtnis ist die Historizität der Standorte<br />

ungebrochen und das Orientierungsvermögen<br />

in der sich immer noch permanent<br />

wandelnden Landschaft, in der Straßen<br />

verlegt werden, Gewässer entstehen und<br />

Topografien umgewälzt werden, ist für<br />

Fremde verblüffend. Was für einen nicht<br />

eingeweihten Betrachter als amorphe Tabula<br />

rasa erscheint 1 , ist für die Anwohner von<br />

Bergbaufolgelandschaften eine lesbare<br />

Landschaft. Verglichen damit sind die Truppenübungsplätze<br />

wirkliche weiße Flecken,<br />

aus dem landschaftlichen Bewusstsein der<br />

Bevölkerung getilgte Flächen (Abb. 2).<br />

Wer dies für eine bloße Kuriosität hält, mag<br />

sich die Zahlen ansehen: Im Land Brandenburg<br />

hinterließ die Sowjetarmee immerhin<br />

120.000 ha Fläche, davon waren knapp<br />

100.000 ha Truppenübungsplätze, das sind<br />

3,4 % der Landesfläche dieses vergleichsweise<br />

großen Bundeslandes (BEUTLER<br />

2000, S. 166). Allein der Truppenübungsplatz<br />

Lieberose umfasste eine Fläche von<br />

knapp 27.000 ha. Das Militär hatte sich<br />

diese Gebiete unterworfen – meist räuberisch,<br />

oft unter Zuhilfenahme fauler Tricks.<br />

So mutmaßt man noch heute in der Lieberoser<br />

Region, die SS habe 1943 mit einem<br />

selbst gelegten Waldbrand die Initiative für<br />

eine militärische Nutzung in der ihr eigenen<br />

Anmaßung ergriffen – der Abschied von der<br />

Fläche als Heimat spiegelt sich in dem Namen,<br />

die sie im Volksmund seither trägt:<br />

„Der Brand“. Aus den Jahren der folgenden<br />

sowjetischen Nutzung wird berichtet, dass<br />

der Platz sich durch den Übungsbetrieb<br />

schleichend schrittweise ausdehnte und diese<br />

Ausdehnung nur durch zwei Mittel zu<br />

bremsen war: Ging es innerhalb des Platzes<br />

um die Ausdehnung der Taktikgelände, versuchten<br />

die deutschen Militärförster, wo es<br />

sie gab, durch das Aufschütten von Sandwällen<br />

dem Übungsbetrieb der Panzer eine<br />

psychologische Barriere entgegenzusetzen.<br />

Waren dagegen die umliegenden Dörfer und<br />

ihr Existenzrecht bedroht, was sich durch<br />

näher rückende Granateinschläge bemerkbar<br />

machte, alarmierten die Bürgermeister<br />

oder Parteimitglieder im Ort ihre höheren<br />

politischen Ebenen, die die Truppen aus<br />

Furcht vor einer Regung des Volkszorns<br />

zurückpfiffen. Da die Truppenübungsplätze<br />

ohnehin meist auf relativ armen Standorten<br />

eingerichtet wurden, hielt sich der wirtschaftliche<br />

Verlust für die Regionen und<br />

ihre Bewohner in Grenzen; nach 1945 waren<br />

die gutsherrlichen Eigentümer, denen<br />

ein Löwenanteil gehört hatte, ohnehin meist<br />

enteignet und vertrieben worden. Nun wurden<br />

die Flächen vor jeder fremden Nutzung<br />

abgeriegelt. Das Militär ist, wie auch der<br />

Bergbau, ein monopolisierender Landnutzer<br />

– eine Vielfalt von Interessen, Nutzungen<br />

und Perspektiven auf die Landschaft<br />

wird von ihm nicht zugelassen. Es herrscht<br />

ein landschaftlicher Ausnahmezustand, der<br />

auch dadurch nicht geringer wird, dass er<br />

über viele Jahrzehnte anhält. Wie radikal<br />

dieser Bruch mit der modernen, vielfach<br />

zerschnittenen und differenziert genutzten<br />

„Normallandschaft“ ist, zeigen Beispiele,<br />

in denen gegen die monopolisierende Logik<br />

verstoßen wurde:<br />

Eine Familie aus Fahrland bei Berlin hat<br />

über vierzig Jahre die Unerschrockenheit<br />

besessen, ehemalige Äcker innerhalb des<br />

Truppenübungsplatzes Döberitz auf eigene<br />

Faust zu bewirtschaften. Ohne Erlaubnis,<br />

ohne Pacht und Eigentumsrecht sind Vater<br />

und Sohn mit einem alten Traktor seit den<br />

1960er Jahren einfach hinter die Absperrung<br />

gefahren und haben, den irritierten<br />

Vergrämungsversuchen der Russen zum<br />

Trotz, Roggen angebaut. Wurden sie von<br />

den Soldaten fortgeschickt oder drehten diese<br />

zur Abschreckung mit dem Panzer ein<br />

paar Runden über die Ansaat, kehrte man<br />

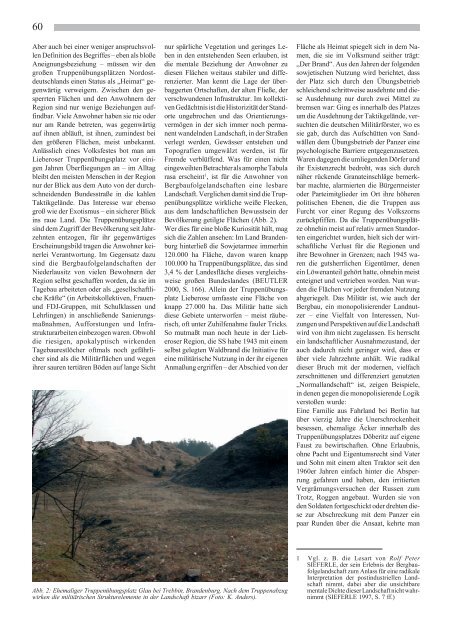

Abb. 2: Ehemaliger Truppenübungsplatz Glau bei Trebbin, Brandenburg. Nach dem Truppenabzug<br />

wirken die militärischen Strukturelemente in der Landschaft bizarr (Foto: K. Anders).<br />

1 Vgl. z. B. die Lesart von Rolf Peter<br />

SIEFERLE, der sein Erlebnis der Bergbaufolgelandschaft<br />

zum Anlass für eine radikale<br />

Interpretation der postindustriellen Landschaft<br />

nimmt, dabei aber die unsichtbare<br />

mentale Dichte dieser Landschaft nicht wahrnimmt<br />

(SIEFERLE 1997, S. 7 ff.)