download - Technische Universität Braunschweig

download - Technische Universität Braunschweig

download - Technische Universität Braunschweig

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Friedrichshafen-Wiggenhausen 13<br />

Anlagenoptimierung wird daher im Jahr 1999 verstärkt das Augenmerk auf Möglichkeiten zur<br />

Senkung der Rücklauftemperaturen und der Entwicklung von geeigneten Konzepten für den<br />

zweiten Bauabschnitt gelegt.<br />

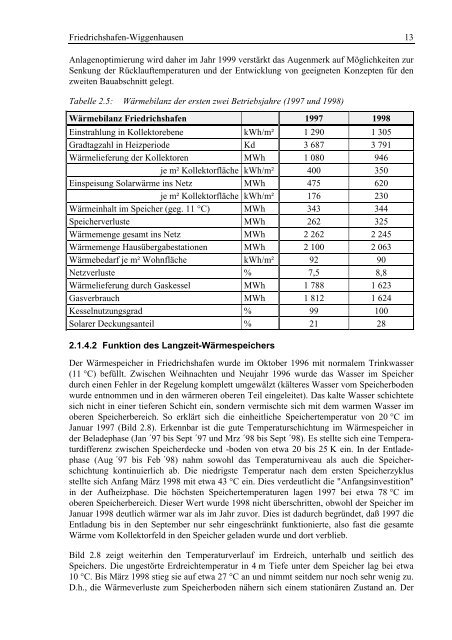

Tabelle 2.5: Wärmebilanz der ersten zwei Betriebsjahre (1997 und 1998)<br />

Wärmebilanz Friedrichshafen 1997 1998<br />

Einstrahlung in Kollektorebene kWh/m² 1 290 1 305<br />

Gradtagzahl in Heizperiode Kd 3 687 3 791<br />

Wärmelieferung der Kollektoren MWh 1 080 946<br />

je m² Kollektorfläche kWh/m² 400 350<br />

Einspeisung Solarwärme ins Netz MWh 475 620<br />

je m² Kollektorfläche kWh/m² 176 230<br />

Wärmeinhalt im Speicher (geg. 11 °C) MWh 343 344<br />

Speicherverluste MWh 262 325<br />

Wärmemenge gesamt ins Netz MWh 2 262 2 245<br />

Wärmemenge Hausübergabestationen MWh 2 100 2 063<br />

Wärmebedarf je m² Wohnfläche kWh/m² 92 90<br />

Netzverluste % 7,5 8,8<br />

Wärmelieferung durch Gaskessel MWh 1 788 1 623<br />

Gasverbrauch MWh 1 812 1 624<br />

Kesselnutzungsgrad % 99 100<br />

Solarer Deckungsanteil % 21 28<br />

2.1.4.2 Funktion des Langzeit-Wärmespeichers<br />

Der Wärmespeicher in Friedrichshafen wurde im Oktober 1996 mit normalem Trinkwasser<br />

(11 °C) befüllt. Zwischen Weihnachten und Neujahr 1996 wurde das Wasser im Speicher<br />

durch einen Fehler in der Regelung komplett umgewälzt (kälteres Wasser vom Speicherboden<br />

wurde entnommen und in den wärmeren oberen Teil eingeleitet). Das kalte Wasser schichtete<br />

sich nicht in einer tieferen Schicht ein, sondern vermischte sich mit dem warmen Wasser im<br />

oberen Speicherbereich. So erklärt sich die einheitliche Speichertemperatur von 20 °C im<br />

Januar 1997 (Bild 2.8). Erkennbar ist die gute Temperaturschichtung im Wärmespeicher in<br />

der Beladephase (Jan ´97 bis Sept ´97 und Mrz ´98 bis Sept ´98). Es stellte sich eine Temperaturdifferenz<br />

zwischen Speicherdecke und -boden von etwa 20 bis 25 K ein. In der Entladephase<br />

(Aug ´97 bis Feb ´98) nahm sowohl das Temperaturniveau als auch die Speicherschichtung<br />

kontinuierlich ab. Die niedrigste Temperatur nach dem ersten Speicherzyklus<br />

stellte sich Anfang März 1998 mit etwa 43 °C ein. Dies verdeutlicht die "Anfangsinvestition"<br />

in der Aufheizphase. Die höchsten Speichertemperaturen lagen 1997 bei etwa 78 °C im<br />

oberen Speicherbereich. Dieser Wert wurde 1998 nicht überschritten, obwohl der Speicher im<br />

Januar 1998 deutlich wärmer war als im Jahr zuvor. Dies ist dadurch begründet, daß 1997 die<br />

Entladung bis in den September nur sehr eingeschränkt funktionierte, also fast die gesamte<br />

Wärme vom Kollektorfeld in den Speicher geladen wurde und dort verblieb.<br />

Bild 2.8 zeigt weiterhin den Temperaturverlauf im Erdreich, unterhalb und seitlich des<br />

Speichers. Die ungestörte Erdreichtemperatur in 4 m Tiefe unter dem Speicher lag bei etwa<br />

10 °C. Bis März 1998 stieg sie auf etwa 27 °C an und nimmt seitdem nur noch sehr wenig zu.<br />

D.h., die Wärmeverluste zum Speicherboden nähern sich einem stationären Zustand an. Der