download - Technische Universität Braunschweig

download - Technische Universität Braunschweig

download - Technische Universität Braunschweig

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

66 Weiterentwicklung der Langzeit-Wärmespeicher<br />

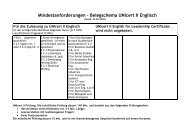

Bild 3.9 zeigt die Aufteilung der Speicherbaukosten auf die verschiedenen Gewerke. Die<br />

Hauptkosten werden durch Erd- und Betonarbeiten verursacht (40 bis über 60% der Baukosten).<br />

Die Edelstahlauskleidung trägt mit etwa 20 bis 25% zu den Baukosten bei. Die<br />

Reduktion der Kosten dieser beiden Maßnahmen ist daher wichtigster Bestandteil für die<br />

Realisierung kostengünstigerer Wärmespeicher.<br />

In diesen Kosten sind nicht enthalten: Anbindung des Speichers an die Heizzentrale und<br />

Erdarbeiten zur Gestaltung des Geländes.<br />

3.1.3 Ausblick<br />

Im wissenschaftlichen Begleitprogramm wurden Detaillösungen zum Speicherbau erarbeitet<br />

und ein baureifes Konzept für Heißwasser-Wärmespeicher entwickelt. Der Behälter aus Stahlbeton<br />

wird innen mit einem Edelstahlblech wasserdicht ausgekleidet, auf der Außenseite wird<br />

eine Wärmedämmung aus Mineralwolle angebracht.<br />

Wasserspeicher benötigen zur Zeit eine Tragkonstruktion, die in der Regel aus Stahlbeton<br />

gefertigt und mindestens teilweise im Erdreich eingebaut ist. Durch die Realisierung einiger<br />

Projekte wurden wichtige Erfahrungen für den Bau von größeren Wärmespeichern mit Beton-<br />

Tragwerk gesammelt. Entwicklungen hin zu Erdbecken-Wärmespeichern mit schwimmender<br />

oder abgestützter Deckenkonstruktion führten noch nicht zu den erhofften Kostenreduktionen.<br />

Dagegen gibt es gegenwärtig vielversprechende Ansätze, das Tragwerk aus glasfaserverstärktem<br />

Kunststoff (GfK) auszubilden /29/. Hier wird ein großes Potential zur Kostenreduktion<br />

gesehen.<br />

Falls die Wasser- und Dampfdichtigkeit nicht durch das Tragwerk (GfK oder spezielle Betonmischungen<br />

- Hochleistungs-Beton /18/) gewährleistet ist, muß eine zusätzliche Auskleidung<br />

des Speichers erfolgen. Da handelsübliche Kunststoffe bei Temperaturen über 80 °C in der<br />

Regel keine ausreichende Zeitstandfestigkeit aufweisen, wurden die bisher in Deutschland<br />

erstellten Heißwasser-Wärmespeicher mit einer Auskleidung aus Edelstahlblech ausgeführt.<br />

Eine Wärmedämmung sollte mindestens im Bereich des Deckels und der senkrechten Speicherwände<br />

angebracht werden. Mineralwolle hat sich dabei bewährt. Momentan wird auch der<br />

Einsatz von Schaumglasschotter bzw. Blähglasgranulat erwogen.<br />

Durch eine zeitliche Staffelung im Ausbau von Baugebieten und damit auch der Wärmeversorgungssysteme<br />

wird eine Flexibilität des Volumens von Wärmespeichern gewünscht, die<br />

bislang nicht gegeben ist. Die Entwicklung zu einem erweiterbaren Heißwasser-Wärmespeicher,<br />

möglichst modular aufgebaut, ist eine weitere Herausforderung.<br />

Große Einsparpotentiale wurden in der Bauform und dem Bauverfahren ermittelt. Dem unterirdischen<br />

Speicherbereich ist dabei große Aufmerksamkeit zu widmen.<br />

Auch das Dach kann durch Einsatz von Fertigteilen gegebenenfalls wirtschaftlicher erstellt<br />

werden. Dies ist im Detail noch zu untersuchen.<br />

Andere Bauverfahren, z.B. die Dome-Bauweise, sind bislang praktisch nicht untersucht<br />

worden. Eventuell ermöglichen sie eine kostengünstige Fertigung, wenn die Abdichtung auch<br />

als Schalung verwendet werden kann. Fertigteile können insbesondere bei kleinen Wärmespeichern,<br />

bei denen der Schalungsaufwand sehr hoch ist, zu geringeren Kosten führen.