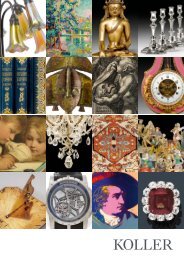

Louis XVI-Stil, H. DASSON (Henry Dasson, 1825 ... - Koller Auktionen

Louis XVI-Stil, H. DASSON (Henry Dasson, 1825 ... - Koller Auktionen

Louis XVI-Stil, H. DASSON (Henry Dasson, 1825 ... - Koller Auktionen

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

158<br />

MÖBEL, PENDULEN, BRONZEN, SPIEGEL, TAPISSERIEN UND DIVERSES<br />

1250*<br />

AMEUBLEMENT „A L’ANTIQUE“, spätes <strong>Louis</strong> <strong>XVI</strong>, wohl Russland,<br />

Ende 19. Jh.<br />

Bestehend aus 1 zweiplätzigen Canapé, 1 Paar Fauteuils und 1 Paar<br />

Stühlen. Rosenholz kanneliert, profiliert und ausserordentlich fein<br />

beschnitzt mit Henkelvase, Girlanden, Blumen, Blättern und Zierfries<br />

sowie teils vergoldet. Das Canapé und die Fauteuils mit feinen<br />

Wedgwood-Medaillons; Darstellungen aus der griechischen Mythologie<br />

mit Figurenstaffage. Hufförmiger Sitz auf wellig ausgeschnittener<br />

Zarge mit sich nach unten verjüngenden Beinen mit Nodus.<br />

Medaillonförmige Rückenlehne mit zentraler Henkelvase, das<br />

Canapé und die Fauteuils mit gepolsterten Armlehnen auf<br />

geschweiften -stützen. Hellblauer Seidenbezug mit feinen Blumen<br />

und Blättern. Canapé 136x60x45x99 cm, Fauteuils 62x55x45x99<br />

cm, Stuhl 52x46x45x96 cm.<br />

Provenienz: Aus einer englischen Privatsammlung.<br />

1250 (Detail) 1250 (Detail)<br />

Hochbedeutendes, als „Rarissima“ zu bezeichnendes Ameublement von perfekter<br />

Qualität und Eleganz, das die „Verspieltheit“ und Eigenständigkeit<br />

russischer Hofmöbel in exemplarischer Weise offenbart; es ist die meisterhafte<br />

Verbindung französischer, englischer und deutscher Entwürfe und Vorbilder.<br />

Die hochwertige Ausarbeitung lässt auf einen höfischen Spezialauftrag<br />

schliessen - die Sitzmöbel zeigen die „modische Eleganz“ der Epoche und dadurch<br />

einen bedeutenden Repräsentanz-Charakter.<br />

Ein modellogleiches Ameublement ist Bestand des deutschen Kunsthandels<br />

und wurde an der TEFAF 2008 in Maastricht angeboten.<br />

Mehrere dekorative und konstruktionstechnische Elemente lassen die<br />

Zuschreibung an Russland sinnvoll erscheinen und zeigen zugleich den<br />

Einfluss französischer und englischer Entwerfer auf Werke für den Zarenhof.<br />

Die Vorbilder dieser Möbel waren sowohl direkte Käufe des Zarenhofes in Paris<br />

oder London sowie solche von Aristokraten auf Reisen durch Westeuropa, als<br />

vor allem auch zeichnerische Vorlagen der berühmtesten Entwerfer der<br />

Epoche; die Kataloge von Delafosse, Neufforge, Percier et Fontaine, Chippendale,<br />

Sheraton, Hope, Grossmann, Scheich usw. erfreuten sich grösster Beliebtheit<br />

und fanden in der typisch „russischen“ Adaptation ihre kongeniale<br />

Weiterentwicklung. Diese Kataloge - mit Titeln wie „Receuil de décorations<br />

intérieures“, „Journal des Luxus und der Moden“, „Magazin für Freunde des<br />

guten Geschmacks“, „Magazzino di mobili et modelli di mobili di ogni genere“<br />

usw. richteten sich nicht ausschliesslich an Spezialisten, sondern an die potente<br />

Käuferschicht, welche ihrerseits Wünsche und Vorstellungen von „richesse<br />

d’effet“ den Ebenisten, Architekten und Entwerfern mitteilten. Dies ist deshalb<br />

von grosser Bedeutung, weil sich damit die schier endlos erscheinende<br />

Formenvielfalt russischer Hofmöbel erklären lässt wie auch die Tatsache, dass<br />

im ausgehenden 18. Jh. historisch verschiedene <strong>Stil</strong>e und Formensprachen in<br />

Russland zur gleichen Zeit gefertigt und miteinander kombiniert wurden.<br />

Einer der wesentlichsten Entwerfer und Architekten, die im ausgehenden 18.<br />

Jahrhundert. am russischen Hof tätig waren und entscheidende Impulse für<br />

die Formenvielfalt und Phantasie gaben, war der aus Schottland stammende<br />

C. Cameron (1740-1812). Von ihm sind beispielsweise die von einem „extrème<br />

audacieux“ geprägten Fauteuils „aux salamandres“, bei welchen vollplastische<br />

Salamander die Armlehnen entlang zu kriechen scheinen und so die<br />

meisterhafte Umsetzung des „goût exotique“ darstellen. Es sind vor allem<br />

exotische Einflüsse wie orientalische Dekors und Formensprachen, Tiere und<br />

klassizistisch-antike Symbole, welche die Möbel- und Einrichtungsgegenstände<br />

des Zarenhofes um 1800 charakterisieren.<br />

Der wohl wichtigste russische Entwerfer und Architekt ist A. Voronikhine<br />

(1760-1814), der in den ausgehenden Jahren des 18. Jahrhunderts für den<br />

Herzog Stroganoff das Dekor für dessen Palast fertigte, ehe er sich in St.<br />

Petersburg niederliess, um als Professor der Architektur-Akademie zahlreiche<br />

Projekte der Innenausstattung von Palästen zu übernehmen, insbesondere von<br />

Pavlowsk. 1801 zerstörte ein Grossbrand wesentliche Teile des Palastes, und A.<br />

Voronikhine erhielt den Auftrag der Neumöblierung und -einrichtung. Es sind<br />

vor allem die Sitzmöbel, welche die grosse Phantasie von Voronikhine belegen:<br />

bei Beinen, Armlehnen, -stützen und den für Russland typischen fächerartigen<br />

Rückenlehnen, feine Schnitzerei der Gestelle mit Tiermotiven (Adler, Löwen<br />

und Schwäne). Durch die Verbindung verschiedener dekorativer Elemente erhielten<br />

Voronikhines Entwürfe - wie auch unsere Folge - zeitlose Eleganz. Es<br />

sind genau diese Elemente, welche die herausragende Eigenständigkeit russischer<br />

Hofmöbel charakterisieren - ohne auf die Einflüsse von Frankreich (die<br />

stark Jacobsche Eleganz aus dem Klassizismus) und England (die leicht wirkenden<br />

„meubles grecs“ von T. Sheraton mit Adler- und Löwenfiguren als<br />

Armlehnstützen und eingerollten Volutenfüssen) zu verzichten.<br />

Lit.: A. Chenevière, La splendeur du mobilier russe, Paris 1989; S. 65-71<br />

(Einflüsse von C. Cameron), S. 115 (Abb. 95, ein Fauteuil mit analoger<br />

Grundstruktur der Rückenlehne), S. 155-178 (biogr. Angaben zu A. Voronikhine,<br />

Abb. 155, 156, 158 und 178, verschiedene Fauteuils mit analogen oder ähnlichen<br />

Dekorations- und Konstruktionselementen). H. Honour, Chef d’oeuvres du mobilier,<br />

Fribourg 1971; S. 187-194 (mit Abb. des erwähnten Canapé „aux aigles“).<br />

G. Janneau, Le mobilier français - les sièges, Lüttich o.J.; S. 170f. (Abb. 322 und<br />

324, 2 Fauteuils von G. Jacob, mit ihrer originellen Formensprache ein möglicher<br />

Einfluss). E. Hohn, Stühle - von der Antike bis zur Moderne, München 1982; S.<br />

173 (Abb. 388/389, ein Fauteuil von T. Hope). M.Q. Flit / A.N. Gouzanov / L.V.<br />

Koval / Y.V. Moudrov, Pavlowsk - le Palais et le Parc, Paris 1991.<br />

CHF 60 000.- / 100 000.-<br />

(€ 37 500.- / 62 500.-)<br />

Siehe Abb.