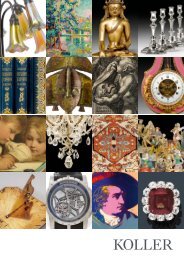

Louis XVI-Stil, H. DASSON (Henry Dasson, 1825 ... - Koller Auktionen

Louis XVI-Stil, H. DASSON (Henry Dasson, 1825 ... - Koller Auktionen

Louis XVI-Stil, H. DASSON (Henry Dasson, 1825 ... - Koller Auktionen

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

178<br />

MÖBEL, PENDULEN, BRONZEN, SPIEGEL, TAPISSERIEN UND DIVERSES<br />

1282*<br />

1 PAAR PRUNK-GIRANDOLEN „AUX EGYPTIENNES“, Empire,<br />

von P.P. THOMIRE (Pierre Philippe Thomire, 1751-1843), nach<br />

Zeichnungen von C. PERCIER (Charles Percier, 1764-1838) aus<br />

1802, Paris um 1810/30.<br />

Bronze matt- und glanzvergoldet sowie brüniert. Stehende Ägypterin<br />

mit feinen Zöpfen, Vogelhaube und „wesekh“-Halsband, in<br />

langem Gewand mit Zentralband und hieroglyphenartigen Motiven,<br />

in den Händen Lotus und Pampasgras haltend, auf dem Kopf<br />

einen Zentralschaft mit Ägypterinnenfigur und 4 markant<br />

geschweiften Lichtarmen mit breitem Tropfteller und vasenförmiger<br />

Tülle tragend. Auf markantem Quadersockel mit feinen Bronzeapplikationen.<br />

H 116 cm.<br />

Provenienz:<br />

- Daxer & Marschall, München.<br />

- Aus einer bedeutenden deutschen Privatsammlung.<br />

Hochbedeutendes, imperiales Paar von höchstem Seltenheitswert und bestechender<br />

Qualität.<br />

Modellogleiche Ägypterinnenfiguren als Girandolen wurden in unserer November-<br />

Auktion 1995 (Katalognr. 4037, sign. Thomire à Paris) verkauft. Ein weiteres<br />

Paar mit Zentralabschluss in Form eines Falken war Bestand der Sammlungen<br />

des Prince Demidoff in San Donato, ein drittes war Besitz des Freiherrn von<br />

Heylisches auf Schloss Hernschein.<br />

Das Motiv der stehenden Ägypterin wurde vermutlich vor 1800 für den „marchand<br />

mercier“ M.E. Lignereux gefertigt; in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts<br />

soll ein Girandolenpaar für Schloss Pavlowsk geliefert worden sein. C.<br />

Percier entwarf 1802 eine Konsolenstütze mit einem analogen Ägypterinnen-<br />

Motiv - die Zeichnung befindet sich heute im Musée du Louvre (Inventarnr. RF<br />

30630). 1806 erwarb Thomire den „fonds“ von M.E. Lignereux und somit auch<br />

die Ägypterfiguren. Zu jener Zeit entstanden die bedeutendsten und prachtvollsten<br />

Exemplare dieses Modells.<br />

Der Einfluss ägyptischer Motive auf das Kunsthandwerk und die Architektur in<br />

Europa lässt sich in verschiedenen Epochen nachweisen. Das Sphingenmotiv, als<br />

Symbol der „Ägyptomanie“, findet sich in der französischen Kunstgeschichte<br />

bereits während der Regierungszeit von <strong>Louis</strong> XIV - wie z.B. die Marmorfiguren<br />

von Baillon für den Garten von Versailles - im gesamten 18. und frühen 19.<br />

Jahrhundert. Vor allem der Neoklassizismus mit seiner markant inhaltsorientierten<br />

Auseinandersetzung bediente sich dieser antikisierenden Motive.<br />

Durch die Schrift von Quatremère de Quincy 1775, „Quel fut l’état de<br />

l’architecture chez les égyptiens et qu’est-ce que les grecs paraissent leur avoir<br />

emprunté?“ gelangten viele neue Impulse in das europäische Kunsthandwerk. Es<br />

1282 (Detail)<br />

gibt zwei Strömungen dieser ägyptisierenden Formensprache: Die eine ist von<br />

pittoreskem Charakter und übernimmt die Einflüsse, wie für das späte 18.<br />

Jahrhundert üblich, auf schematisch-dekorative Weise. Die zweite richtet sich<br />

nach einer Vielzahl von Dokumenten, Berichten, Zeichnungen und Skizzen, die<br />

von Napoleons Feldzug durch Ägypten nach Europa gebracht wurden.<br />

Von seinem Vater Luc-Philippe (gest. 1783) erhielt P.P. Thomire 1772 den Titel<br />

„Maître fondeur-ciseleur“, vier Jahre später fügte er „doreur“ hinzu. 1783 wurde<br />

er Nachfolger von C. Duplessis als „ciseleur et doreur“ der Manufacture de<br />

Sèvres. Zudem soll er, nach einer Bildhauer-Ausbildung in der Akademie St. Luc,<br />

die Ateliers von A. Pajou und J.A. Houdon besucht haben. Mit Houdon arbeitete<br />

er mehrmals zusammen, so beispielsweise für die Büste „Grandeur Nature“ für<br />

Prinz Henri von Preussen (1789). Nach R.G. Dardel schuf er die „Grand Condé<br />

à la bataille de Fribourg“ (1785), zudem übernahm er Figuren von J.B. Pigalle<br />

und L.S. Boizot in Bronze. Während der gleichen Zeit schuf P.P Thomire eigene<br />

Modelle und Skulpturen, wie zum Beispiel die „Deux amours se disputant un<br />

coeur“ für die Ausstellung im „Salon de la Correspondance“ 1781, zwei Portraits<br />

von Voltaire und ein weiteres von J.J. Rousseau. Seltener sind seine Figuren in<br />

Marmor, wie das Selbstportrait für die Ausstellung im Salon 1810. Seine<br />

Zusammenarbeit mit L.S. Boizot, Leiter der Bildhauer in der Manufacture de<br />

Sèvres, war, wie die zahlreichen Modelle beweisen, sehr fruchtbar und hielt bis<br />

zu Boizots Tod an. Die Kontakte zu N. Delaistre, J.J. Foucou, P.P. Prud’hon und<br />

P.L. Roland und die entstandenen gemeinsamen Projekte brachten Thomire bereits<br />

in den 1780er Jahren den Ruf als bester „fondeur-ciseleur“ von Paris ein.<br />

Diese Erfolge wurden während der letzten Jahre des ausgehenden 18. Jahrhunderts<br />

durch Auftragsarbeiten für das Ausland - vor allem für die Königs- und<br />

Adelshäuser in Spanien und Russland - so markant verstärkt, dass er die grosse<br />

Nachfrage nach Luxusobjekten 1807 nur mit über 200 Angestellten zu bewältigen<br />

vermochte. Seit 1804, als er Objekte aus dem Geschäft von M.E. Lignereux,<br />

dem er früher Bronzen geliefert hatte, aufkaufte, gelangen ihm die wohl phantasievollsten<br />

Werke. Bereits im Directoire erhielt er anlässlich der Ausstellung der<br />

„Produits industriels“ die Goldmedaille, eine Ehrung, die Thomire und seiner<br />

Firma bis zu seinem Tod in jeder Ausstellung zuteil wurde. 1834 erhielt er von<br />

König <strong>Louis</strong>-Philippe die Mitgliedschaft der „Légion d’Honneur“.<br />

Seine Werke, bestechend durch Phantasie, Formensprache, Bronzenarbeit und<br />

Vergoldung machen P.P. Thomire zu einer Ausnahmefigur von höchster Güte.<br />

Für das Unternehmen Thomire waren die Jahre nach 1820 von der Übernahme<br />

der Firma durch P.P. Thomires Schwiegersöhne und Enkel und von grossen finanziellen<br />

Schwierigkeiten geprägt. P.P. Thomire zog sich nach 1823 langsam<br />

zurück, blieb aber als „künstlerischer Mentor“ die bedeutendste kreative Kraft.<br />

Lit.: J. Niclausse, Thomire, Fondeur-Ciseleur-sa vie, son oeuvre, Paris 1947.<br />

CHF 150 000.- / 250 000.-<br />

(€ 93 750.- / 156 250.-)<br />

Siehe Abb.