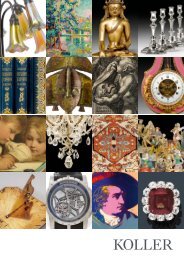

Louis XVI-Stil, H. DASSON (Henry Dasson, 1825 ... - Koller Auktionen

Louis XVI-Stil, H. DASSON (Henry Dasson, 1825 ... - Koller Auktionen

Louis XVI-Stil, H. DASSON (Henry Dasson, 1825 ... - Koller Auktionen

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

218<br />

MÖBEL, PENDULEN, BRONZEN, SPIEGEL, TAPISSERIEN UND DIVERSES<br />

1339*<br />

FÜRSTLICHER RUNDER SALONTISCH MIT „SCAGLIOLA“-<br />

PLATTE, Empire/Restauration, J. KLINCKERFUSS (Johannes Klinckerfuss,<br />

1770-1831) zuzuschreiben, mit Fragment des Inventarzettels<br />

„SCHLOSSINVENTAR CARLSRUHE“, Karlsruhe um 1810/20.<br />

Mahagoni, Nussbaum und Früchtehölzer teils beschnitzt mit Palmetten<br />

und Zierfries. Vorstehendes Blatt mit vertiefter „Scagliola“-<br />

Platte und Quadriga-Motiv - Pallas Athene auf von 4 Pferden<br />

gezogenem Wagen, begleitet von jungen Frauen -, auf gerader<br />

Zarge mit Balusterschaft, auf eingezogener Sockelplatte mit<br />

gequetschten Kugelfüssen. D 70 cm, H 80 cm.<br />

Provenienz:<br />

- Ehemals Bestand der fürstlichen Sammlungen von Schloss Karlsruhe.<br />

- Aus deutschem Besitz.<br />

Feiner Tisch von hoher Qualität. Er kann aufgrund der Inventaretikette nachweislich<br />

für die Jahre 1859 bis 1868 im Kleinen Kabinett eines Appartements im<br />

rechten Flügels des Karlsruher Schlosses eruiert werden: „5. Ein rundes Tischchen<br />

von Mahagoniholz mit schwarz gebeizter Säule, etwas Holzvergoldung, mit getiefter<br />

Platte von schwarzem Marmor, mit eingelegtem Siegeswagen in röthlicher<br />

Farbe“ (GLA 56/4100). 1868 wurde der Tisch in die Hauskämmerei gebracht:<br />

„Nr. 60. 1 runder Tisch aus (Mahagoniholz) mit schwarzer Säule und eingelegter<br />

Marmorplatte“ (GLA 56/4130). 1869 wurde er in das sog, „Schreib-Cabinettchen“<br />

im linken Flügel des Schlosses transferiert (GLA 564101). 1876 kam er aller<br />

Wahrscheinlichkeit ins Mannheimer Schloss, wie der zweite Inventarzettel vermuten<br />

lässt. Die Inventare von Mannheim sind jedoch derart kurz gehalten, dass<br />

eine genaue Identifizierung unseres Tisches nicht möglich ist.<br />

Das Karlsruher Schloss wurde 1715 als Residenz des Markgrafen Karl Wilhelm<br />

von Baden-Durlach errichtet. Baumeister des ursprünglichen Gebäudes war<br />

Jakob Friedrich von Batzendorf. 1746 musste es, ebenso wie die Stadt, umfang-<br />

1339 (Blatt)<br />

reich saniert und bei dieser Gelegenheit vollständig aus Stein gebaut werden,<br />

danach diente das Schloss 200 Jahre lang als Regierungssitz des badischen<br />

Herrscherhauses. Im dritten Viertel des 18. Jahrhunderts wurde es grundlegend<br />

umgebaut, im Inneren mehrfach verändert und neu möbliert. 1849 wurde<br />

Großherzog Leopold von badischen Revolutionären aus dem Schloss vertrieben,<br />

endgültig verliess es die grossherzogliche Familie mit dem Ende der Monarchie im<br />

November 1918; bis dahin hatte das Schloss als Residenz der Markgrafen bzw.<br />

Grossherzöge von Baden gedient.<br />

Scagliola ist eine komplexe, bis ins Jahr 1500 nachweisbare, ursprünglich aus Italien<br />

und Griechenland stammende Kunsttechnik, bei der Gips, Farbpigmente und<br />

Knochenleim zu einem steinharten Material mit hoher Ausdruckskraft gemischt<br />

werden. Scagliola verleiht einer Oberfläche oder einem Gegenstand einen wärmeren<br />

Charakter, im Gegensatz zur kühlen Perfektion der Mosaike aus Stein. Das Bild-<br />

und Schmuckrepertoire der Scagliola basiert auf einem mimetischen und illusionistischen<br />

Spiel - sie wirkt auf den ersten Blick wie eine Marmorplatte oder eine<br />

Steinintarsie. Das Ergebnis ist allerdings das Verdienst des Künstlers, seiner technischen<br />

und malerischen Fertigkeiten, seines Geschmacks und seiner Kreativität.<br />

J. Klinckerfuss war Schüler von D. Roentgen und folgte diesem nach St. Petersburg.<br />

Anschliessend wurde er Hofebenist in Bayreuth beim Prinzen F.E. von<br />

Württemberg, dem er später nach Stuttgart folgte. Er heiratete die Tochter des<br />

Stuttgarter Ebenisten J.F. Schweickle, dessen Werkstatt er übernahm. Mit der Zeit<br />

löste er sich von den Vorbildern seines Meisters und fertigte, dem Geschmack der<br />

Zeit folgend, reine Empiremöbel.<br />

Lit.: G. Himmelheber, Die Kunst des deutschen Möbels - Klassizismus,<br />

Historismus, Jugendstil, München 1973; III, S. 67 (biogr. Angaben).<br />

CHF 60 000.- / 90 000.-<br />

(€ 37 500.- / 56 250.-)<br />

Siehe Abb.