Dezember - Anwaltsblatt

Dezember - Anwaltsblatt

Dezember - Anwaltsblatt

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

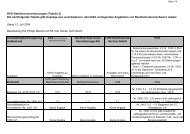

AnwBl 12/2005 XXVII<br />

Felix Hey: Freie Gestaltung in Gesellschaftsverträgen<br />

und Ihre Schranken,<br />

Münchner Universitätsschriften<br />

Band 190,Verlag C.H. Beck, 385 Seiten,<br />

50,00 E.<br />

Gesellschaftsverträge unterscheiden<br />

sich von Austauschverträgen durch einen<br />

wesentlichen Gesichtspunkt: Beim<br />

Austauschvertrag sind die Parteien<br />

zwar durch das Seil der synallagmatischen<br />

Verbindung aneinandergekettet,<br />

ziehen aber jeweils in die andere Richtung.<br />

Deshalb müssen schwächere Vertragspartner<br />

wie Verbraucher und unerfahrene<br />

Kaufleute geschützt werden,<br />

damit die andere Seite sie nicht über<br />

den Tisch zieht. Beim Gesellschaftsvertrag<br />

hingegen sitzen die Gesellschafter<br />

in einem Boot und müssen gemeinsam<br />

in Richtung auf das<br />

definierte Ziel rudern. Deshalb gibt es<br />

im allgemeinen Gesellschaftsrecht nur<br />

allgemeine Schutzbestimmungen, wie<br />

den Verstoß gegen die guten Sitten,<br />

den Wegfall der Geschäftsgrundlage<br />

oder ähnliche. Sie sind bisher kaum<br />

systematisch aufgearbeitet worden.<br />

Felix Hey hat in seiner Münchener<br />

Habilitationsschrift diese Lücke geschlossen.<br />

Sie ist auf hohem und teilweise<br />

sehr abstraktem wissenschaftlichen<br />

Niveau geschrieben, aufgrund<br />

ihrer klaren Gliederung und ebenso<br />

klaren Sprache aber auch für den Anwalt<br />

unmittelbar verwendbar.<br />

Die moderne Kapitalmarktentwicklung<br />

und die Bildung von Eigentum<br />

auf breiter Front hat Publikumsgesellschaften,<br />

Kleinaktionäre, Genossen<br />

und viele andere „Gesellschafter“ entstehen<br />

lassen, die in Wirklichkeit Verbraucher<br />

von Finanzprodukten sind.<br />

Hey zeigt, wie sie geschützt werden<br />

können und gliedert die Schutzformen<br />

überzeugend in: Zwingendes Recht,<br />

Schutz der Entscheidungsfreiheit, Inhaltskontrolle<br />

und Ausübungskontrolle.<br />

Seine Studie geht den einzelnen<br />

Schutzformen detailliert nach, zeigt<br />

ihre theoretischen Grundlagen und immer<br />

wieder beispielhaft auch die praktischen<br />

Auswirkungen. Seine Lösungsvorschläge<br />

sind durchweg<br />

überzeugend. Dies gilt auch für jene<br />

Bereiche, in denen das Gesellschaftsrecht<br />

gleichstarke Partner miteinander<br />

verbindet, wie etwa in einer Anwaltssozietät.<br />

Den Ansatz der Rechtsprechung,<br />

das Kündigungsrecht gegen einen<br />

Gesellschafter nur an der<br />

Sittenwidrigkeitsschranke festzumachen,<br />

kritisiert Hey und fordert eine<br />

Gesamtschau der gesellschaftsrechtlichen<br />

Struktur, die sich schon weit un-<br />

terhalb der Sittenwidrigkeitsschwelle<br />

zum Beispiel am Gleichbehandlungsgrundsatz<br />

orientieren muss. Ein Olympiaachter,<br />

in dem nur Leistungssportler<br />

sitzen, hat eine andere Struktur als<br />

eine privat genutzte Zwei-Mann-Jolle.<br />

Erst wenn man diese Unterschiede gedanklich<br />

erfasst hat, kann man die<br />

Frage nach der Sittenwidrigkeit einzelner<br />

Regelungen sinnvoll stellen. So<br />

gibt es zum Beispiel in eine echten<br />

Anwaltspartnerschaft keinen vernünftigen<br />

Grund dafür, einem Gesellschafter<br />

der seinen Gesellschaftsanteil ohne<br />

Vergütung erhalten hat, wie dies bei<br />

Anwaltssozietäten durchaus üblich ist,<br />

einen Abfindungsanspruch zuzubilligen,<br />

wenn der Gesellschaftsvertrag<br />

dies ausdrücklich ausschließt. Die<br />

Rechtsprechung hat bisher keinen vernünftigen<br />

Ansatz zur Lösung solcher<br />

Themen gefunden und Heys Arbeit<br />

zeigt, wo man sie suchen muss. Dass<br />

er dabei auch auf die verfassungsrechtlichen<br />

Wurzeln der Vertragsfreiheit<br />

hinweist, ist ein besonderer Verdienst.<br />

Rechtsanwalt Prof. Dr. Benno Heussen,<br />

Berlin<br />

Stackmann, Nikolaus, Rechtsbehelfe<br />

im Zivilprozess, C.H. Beck, 1. Aufl.<br />

2004, München, kartoniert, 455 S.,<br />

32,00 E<br />

Der Titel des Buches zeigt bereits,<br />

worum es geht: Wie kann im Zivilprozess<br />

gegen gerichtliche Entscheidungen<br />

vorgegangen werden? Der Autor,<br />

Vorsitzender Richter einer Berufungsund<br />

Beschwerdekammer am LG München<br />

I und Autor wissenschaftlicher<br />

Aufsätze, gibt eine Übersicht über<br />

Rechtsbehelfe gegen Urteile der ersten<br />

Instanz, im Rechtsmittelverfahren und<br />

gegen andere gerichtliche Anordnungen.<br />

Dabei wird Wert auf das materielle<br />

Vorgehen, aber auch auf das Betrachten<br />

der Kostenseite gelegt.<br />

Stackmann beschreibt im ersten<br />

Teil die Möglichkeiten nach verschiedenen<br />

Entscheidungen. Schwerpunkt<br />

ist das Vorgehen gegen Urteile der ersten<br />

Instanz. Dazu gehört vor allem<br />

die Berufung. Die Voraussetzungen<br />

und Besonderheiten der Berufung werden<br />

dargestellt. Fristen sind dabei genauso<br />

zu beachten, wie die verschiedenen<br />

Rügemöglichkeiten für die<br />

Berufungsbegründung.<br />

Der zweite Teil befasst sich schwerpunktmäßig<br />

mit dem Vorgehen gegen<br />

Berufungsurteile. Dabei stehen die<br />

Grundlagen und Begründungen der<br />

Nichtzulassungsbeschwerde und der<br />

Revision im Mittelpunkt.<br />

MN<br />

Da Entscheidungen nicht nur durch<br />

Urteile ergehen, folgt ein dritter Teil,<br />

in dem Stackmann auch das Vorgehen<br />

gegen diese Entscheidungen, wiederum<br />

unter Berücksichtigung der Formalien<br />

und Kosten, dar. Dazu gehören<br />

z. B. Beschwerden oder Erinnerungen.<br />

Stackmann wendet sich mit seinem<br />

Aufbau an Praktiker, womit vor allem<br />

Richter und Rechtsanwälte gemeint<br />

sind. Gerade für Rechtsanwälte ist das<br />

Buch hilfreich, da sich am Ende der<br />

einzelnen Kapitel kostenrelevante<br />

Überlegungen nach RVG und BRAGO<br />

sowie die Bezifferung der Gerichtsund<br />

Parteikosten finden. Dies ist für<br />

die wirtschaftliche Abschätzung der<br />

Folgen der einzelnen Handlungen<br />

wertvoll. Der Rechtsanwalt kann so<br />

entscheiden, ob ein Angriff gegen Gerichtsentscheidungen<br />

wirtschaftlich<br />

sinnvoll ist. Darüber hinaus wird mit<br />

diesem Werk ein insgesamt kompakter<br />

und guter Überblick über die Verfahrensabläufe<br />

und -schritte gegeben.<br />

Rechtsanwalt Marc-André Delp,<br />

M.L.E., Hannover