Cartesio René des Cartes Magia Naturale

Cartesio René des Cartes Magia Naturale

Cartesio René des Cartes Magia Naturale

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

03/07/2012 - 21.12 <strong><strong>Cartes</strong>io</strong> <strong>René</strong> <strong>des</strong> <strong>Cartes</strong> <strong>Magia</strong> <strong>Naturale</strong><br />

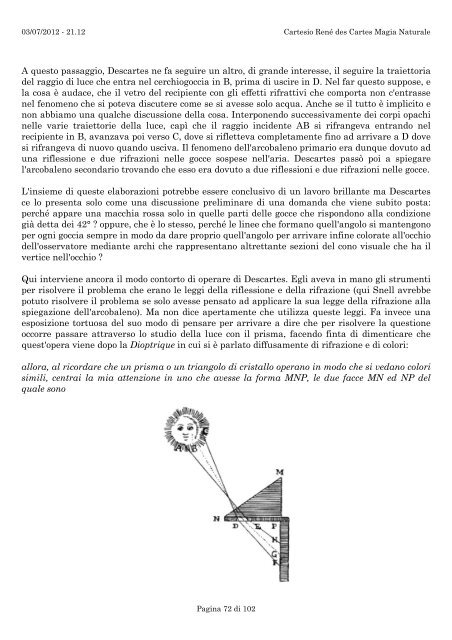

A questo passaggio, Descartes ne fa seguire un altro, di grande interesse, il seguire la traiettoria<br />

del raggio di luce che entra nel cerchiogoccia in B, prima di uscire in D. Nel far questo suppose, e<br />

la cosa è audace, che il vetro del recipiente con gli effetti rifrattivi che comporta non c'entrasse<br />

nel fenomeno che si poteva discutere come se si avesse solo acqua. Anche se il tutto è implicito e<br />

non abbiamo una qualche discussione della cosa. Interponendo successivamente dei corpi opachi<br />

nelle varie traiettorie della luce, capì che il raggio incidente AB si rifrangeva entrando nel<br />

recipiente in B, avanzava poi verso C, dove si rifletteva completamente fino ad arrivare a D dove<br />

si rifrangeva di nuovo quando usciva. Il fenomeno dell'arcobaleno primario era dunque dovuto ad<br />

una riflessione e due rifrazioni nelle gocce sospese nell'aria. Descartes passò poi a spiegare<br />

l'arcobaleno secondario trovando che esso era dovuto a due riflessioni e due rifrazioni nelle gocce.<br />

L'insieme di queste elaborazioni potrebbe essere conclusivo di un lavoro brillante ma Descartes<br />

ce lo presenta solo come una discussione preliminare di una domanda che viene subito posta:<br />

perché appare una macchia rossa solo in quelle parti delle gocce che rispondono alla condizione<br />

già detta dei 42° ? oppure, che è lo stesso, perché le linee che formano quell'angolo si mantengono<br />

per ogni goccia sempre in modo da dare proprio quell'angolo per arrivare infine colorate all'occhio<br />

dell'osservatore mediante archi che rappresentano altrettante sezioni del cono visuale che ha il<br />

vertice nell'occhio ?<br />

Qui interviene ancora il modo contorto di operare di Descartes. Egli aveva in mano gli strumenti<br />

per risolvere il problema che erano le leggi della riflessione e della rifrazione (qui Snell avrebbe<br />

potuto risolvere il problema se solo avesse pensato ad applicare la sua legge della rifrazione alla<br />

spiegazione dell'arcobaleno). Ma non dice apertamente che utilizza queste leggi. Fa invece una<br />

esposizione tortuosa del suo modo di pensare per arrivare a dire che per risolvere la questione<br />

occorre passare attraverso lo studio della luce con il prisma, facendo finta di dimenticare che<br />

quest'opera viene dopo la Dioptrique in cui si è parlato diffusamente di rifrazione e di colori:<br />

allora, al ricordare che un prisma o un triangolo di cristallo operano in modo che si vedano colori<br />

simili, centrai la mia attenzione in uno che avesse la forma MNP, le due facce MN ed NP del<br />

quale sono<br />

Pagina 72 di 102