Cartesio René des Cartes Magia Naturale

Cartesio René des Cartes Magia Naturale

Cartesio René des Cartes Magia Naturale

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

03/07/2012 - 21.12 <strong><strong>Cartes</strong>io</strong> <strong>René</strong> <strong>des</strong> <strong>Cartes</strong> <strong>Magia</strong> <strong>Naturale</strong><br />

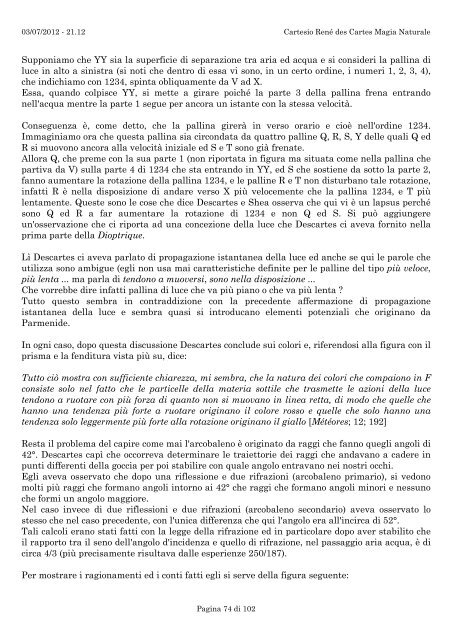

Supponiamo che YY sia la superficie di separazione tra aria ed acqua e si consideri la pallina di<br />

luce in alto a sinistra (si noti che dentro di essa vi sono, in un certo ordine, i numeri 1, 2, 3, 4),<br />

che indichiamo con 1234, spinta obliquamente da V ad X.<br />

Essa, quando colpisce YY, si mette a girare poiché la parte 3 della pallina frena entrando<br />

nell'acqua mentre la parte 1 segue per ancora un istante con la stessa velocità.<br />

Conseguenza è, come detto, che la pallina girerà in verso orario e cioè nell'ordine 1234.<br />

Immaginiamo ora che questa pallina sia circondata da quattro palline Q, R, S, Y delle quali Q ed<br />

R si muovono ancora alla velocità iniziale ed S e T sono già frenate.<br />

Allora Q, che preme con la sua parte 1 (non riportata in figura ma situata come nella pallina che<br />

partiva da V) sulla parte 4 di 1234 che sta entrando in YY, ed S che sostiene da sotto la parte 2,<br />

fanno aumentare la rotazione della pallina 1234, e le palline R e T non disturbano tale rotazione,<br />

infatti R è nella disposizione di andare verso X più velocemente che la pallina 1234, e T più<br />

lentamente. Queste sono le cose che dice Descartes e Shea osserva che qui vi è un lapsus perché<br />

sono Q ed R a far aumentare la rotazione di 1234 e non Q ed S. Si può aggiungere<br />

un'osservazione che ci riporta ad una concezione della luce che Descartes ci aveva fornito nella<br />

prima parte della Dioptrique.<br />

Lì Descartes ci aveva parlato di propagazione istantanea della luce ed anche se qui le parole che<br />

utilizza sono ambigue (egli non usa mai caratteristiche definite per le palline del tipo più veloce,<br />

più lenta ... ma parla di tendono a muoversi, sono nella disposizione ...<br />

Che vorrebbe dire infatti pallina di luce che va più piano o che va più lenta ?<br />

Tutto questo sembra in contraddizione con la precedente affermazione di propagazione<br />

istantanea della luce e sembra quasi si introducano elementi potenziali che originano da<br />

Parmenide.<br />

In ogni caso, dopo questa discussione Descartes conclude sui colori e, riferendosi alla figura con il<br />

prisma e la fenditura vista più su, dice:<br />

Tutto ciò mostra con sufficiente chiarezza, mi sembra, che la natura dei colori che compaiono in F<br />

consiste solo nel fatto che le particelle della materia sottile che trasmette le azioni della luce<br />

tendono a ruotare con più forza di quanto non si muovano in linea retta, di modo che quelle che<br />

hanno una tendenza più forte a ruotare originano il colore rosso e quelle che solo hanno una<br />

tendenza solo leggermente più forte alla rotazione originano il giallo [Météores; 12; 192]<br />

Resta il problema del capire come mai l'arcobaleno è originato da raggi che fanno quegli angoli di<br />

42°. Descartes capì che occorreva determinare le traiettorie dei raggi che andavano a cadere in<br />

punti differenti della goccia per poi stabilire con quale angolo entravano nei nostri occhi.<br />

Egli aveva osservato che dopo una riflessione e due rifrazioni (arcobaleno primario), si vedono<br />

molti più raggi che formano angoli intorno ai 42° che raggi che formano angoli minori e nessuno<br />

che formi un angolo maggiore.<br />

Nel caso invece di due riflessioni e due rifrazioni (arcobaleno secondario) aveva osservato lo<br />

stesso che nel caso precedente, con l'unica differenza che qui l'angolo era all'incirca di 52°.<br />

Tali calcoli erano stati fatti con la legge della rifrazione ed in particolare dopo aver stabilito che<br />

il rapporto tra il seno dell'angolo d'incidenza e quello di rifrazione, nel passaggio aria acqua, è di<br />

circa 4/3 (più precisamente risultava dalle esperienze 250/187).<br />

Per mostrare i ragionamenti ed i conti fatti egli si serve della figura seguente:<br />

Pagina 74 di 102