Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Technik<br />

Dr. Watson versagt<br />

Künstliche Intelligenz IBM will mit Großrechnern<br />

Krankheiten behandeln, bisher mit wenig Erfolg.<br />

I<br />

hnen geht es schlecht, sehr schlecht.<br />

Sie kommen ins Krankenhaus und<br />

haben dort die Wahl: Sie können sich<br />

von einem Oberarzt behandeln lassen, er<br />

redet beruhigend auf Sie ein, ist der Typ<br />

senioriger Fachmann – und wirkt, als hätte<br />

er unendlich viel Erfahrung. Er sagt: »Ich<br />

arbeite seit 35 Jahren als Arzt. Wir finden<br />

schon raus, was Ihnen fehlt.«<br />

Würden Sie ihm vertrauen?<br />

Oder eher dem Assistenzarzt, seit drei<br />

Monaten approbiert, Berufserfahrung quasi<br />

null? <strong>Der</strong> junge Arzt hat ein Tablet unter<br />

dem Arm und sagt: »Hiermit kann ich auf<br />

die Erfahrung von 600 Chefarztjahren zugreifen.<br />

Machen Sie sich keine Sorgen. Wir<br />

finden schon raus, was Sie haben.«<br />

Tatsächlich kein unrealistisches Szenario<br />

– Gründe dafür gäbe es viele: Jedes<br />

Jahr sterben einer Hochrechnung der AOK<br />

zufolge fast 20 000 Menschen allein in<br />

Deutschland infolge von Behandlungsfehlern.<br />

Seltene Krankheiten brauchen bis<br />

zu einem halben Jahrzehnt, bis sie richtig<br />

diagnostiziert werden, ein durchschnitt -<br />

licher Arzt hat von 30 000 bekannten<br />

Krankheiten im allerbesten Fall nur rund<br />

1000 fürs Staatsexamen gepaukt.<br />

Das alles könnte sich mithilfe von Daten<br />

und künstlicher Intelligenz verändern, so<br />

zumindest das Versprechen der globalen<br />

Gesundheitswirtschaft. Die Maschinen -<br />

medizin, also die datengestützte Diagnose<br />

und Behandlung von Krankheiten, revolutioniert<br />

die Heilkunde nachhaltiger, als<br />

es das Stethoskop (1816), die Röntgenstrahlung<br />

(1895) oder das Schädel-MRT<br />

(1978) getan haben. Es herrscht Euphorie<br />

auf Podien, Kongressen und in den Medien.<br />

Es geht um große Hoffnungen – und<br />

um sehr viel Geld.<br />

Keine Firma rührt die Werbetrommel<br />

dabei so laut wie IBM. <strong>Der</strong> Konzern<br />

gehört weltweit zu den Größten der IT-<br />

Branche und hat mit »Watson« einen<br />

angeb lichen Supercomputer geschaffen.<br />

Ausgestattet mit 90 Computerservern<br />

besiegte Watson 2011 Rekordchampions<br />

bei der US-TV-Quizshow »Jeopardy«.<br />

Watson hilft, Filmtrailer zusammenzuschneiden,<br />

indem die Software die besten<br />

Szenen ohne menschliches Zutun herausfiltert.<br />

IBM vermarktet Watson-Anwendungen<br />

für den Schienenverkehr genauso<br />

wie für Strafverteidiger.<br />

Außerdem will der Softwaregigant mit<br />

seiner Wunderwaffe die Medizin revolutionieren,<br />

jenen globalen Billionenmarkt,<br />

auf dem Hoffnung und Enttäuschung so<br />

nah beieinanderliegen. Das Versprechen<br />

ist groß. Es geht nicht um die Behandlung<br />

von Schnupfen und anderen Wehwehchen,<br />

sondern um den Albtraum jedes Menschen:<br />

Krebs oder mysteriöse Symptome,<br />

deren Ursache niemand erklären kann.<br />

<strong>Der</strong> Ansatz von Watson klingt logisch:<br />

Weil sich das medizinische Wissen aktuell<br />

alle drei Jahre verdoppelt, kann kein Arzt<br />

die Mengen an Literatur bewältigen. Zudem<br />

liefert jeder Patient extrem viele<br />

individuelle Gesundheitsdaten. Watson<br />

durchsucht diese Daten und Erkenntnisse<br />

auf die Relevanz für den Einzelfall, wie es<br />

kein Arzt könnte.<br />

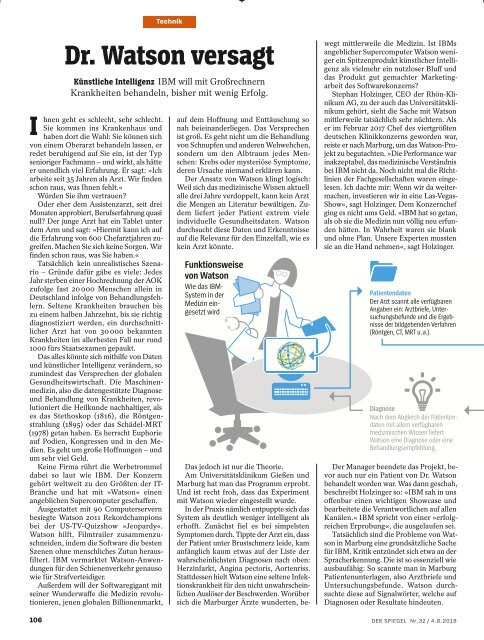

Funktionsweise<br />

von Watson<br />

Wie das IBM-<br />

System in der<br />

Medizin eingesetzt<br />

wird<br />

Das jedoch ist nur die Theorie.<br />

Am Universitätsklinikum Gießen und<br />

Marburg hat man das Programm erprobt.<br />

Und ist recht froh, dass das Experiment<br />

mit Watson wieder eingestellt wurde.<br />

In der Praxis nämlich entpuppte sich das<br />

System als deutlich weniger intelligent als<br />

erhofft. Zunächst fiel es bei simpelsten<br />

Symptomen durch. Tippte der Arzt ein, dass<br />

der Patient unter Brustschmerz leide, kam<br />

anfänglich kaum etwas auf der Liste der<br />

wahrscheinlichsten Diagnosen nach oben:<br />

Herzinfarkt, Angina pectoris, Aortenriss.<br />

Stattdessen hielt Watson eine seltene Infektionskrankheit<br />

für den nicht unwahrscheinlichen<br />

Auslöser der Beschwerden. Worüber<br />

sich die Marburger Ärzte wunderten, bewegt<br />

mittlerweile die Medizin. Ist IBMs<br />

angeblicher Supercomputer Watson weniger<br />

ein Spitzenprodukt künst licher Intelligenz<br />

als vielmehr ein nutzloser Bluff und<br />

das Produkt gut gemachter Marketing -<br />

arbeit des Softwarekonzerns?<br />

Stephan Holzinger, CEO der Rhön-Klinikum<br />

AG, zu der auch das Universitätsklinikum<br />

gehört, sieht die Sache mit Watson<br />

mittlerweile tatsächlich sehr nüchtern. Als<br />

er im Februar 2017 Chef des viertgrößten<br />

deutschen Klinikkonzerns geworden war,<br />

reiste er nach Marburg, um das Watson-Projekt<br />

zu begutachten. »Die Performance war<br />

inakzeptabel, das medizinische Verständnis<br />

bei IBM nicht da. <strong>No</strong>ch nicht mal die Richtlinien<br />

der Fachgesellschaften waren eingelesen.<br />

Ich dachte mir: Wenn wir da weitermachen,<br />

investieren wir in eine Las-Vegas-<br />

Show«, sagt Holzinger. Dem Konzernchef<br />

ging es nicht ums Geld. »IBM hat so getan,<br />

als ob sie die Medizin nun völlig neu erfunden<br />

hätten. In Wahrheit waren sie blank<br />

und ohne Plan. Unsere Experten mussten<br />

sie an die Hand nehmen«, sagt Holzinger.<br />

Patientendaten<br />

<strong>Der</strong> Arzt scannt alle verfügbaren<br />

Angaben ein: Arztbriefe, Untersuchungsbefunde<br />

und die Ergebnisse<br />

der bildgebenden Verfahren<br />

(Röntgen, CT, MRT u.a.).<br />

Diagnose<br />

Nach dem Abgleich der Patientendaten<br />

mit allem verfügbaren<br />

medizinischen Wissen liefert<br />

Watson eine Diagnose oder eine<br />

Behandlungsempfehlung.<br />

<strong>Der</strong> Manager beendete das Projekt, bevor<br />

auch nur ein Patient von Dr. Watson<br />

behandelt worden war. Was dann geschah,<br />

beschreibt Holzinger so: »IBM sah in uns<br />

offenbar einen wichtigen Showcase und<br />

bearbeitete die Verantwortlichen auf allen<br />

Kanälen.« IBM spricht von einer »erfolgreichen<br />

Erprobung«, die ausgelaufen sei.<br />

Tatsächlich sind die Probleme von Watson<br />

in Marburg eine grundsätzliche Sache<br />

für IBM. Kritik entzündet sich etwa an der<br />

Spracherkennung. Die ist so essenziell wie<br />

ausbaufähig: So scannte man in Marburg<br />

Patientenunterlagen, also Arztbriefe und<br />

Untersuchungsbefunde. Watson durchsuchte<br />

diese auf Signalwörter, welche auf<br />

Dia gnosen oder Resultate hindeuten.<br />

106 DER SPIEGEL Nr. <strong>32</strong> / 4. 8. <strong>2018</strong>