Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Kultur<br />

liar, ehe der Transport ins Reich erfolgte.<br />

Mit der Zeit perfektionierte die Dienststelle<br />

Westen den Diebstahl: Die in den Depots<br />

gepackte »<strong>No</strong>rmkiste 101« beinhaltete<br />

»das komplette Inventar einer Wohnküche<br />

für vier Personen, einschließlich<br />

Wäsche, Geschirr, Bestecke usw.«, hieß es<br />

1944 in einem »Leistungsbericht«.<br />

Für den Verkauf in Deutschland zeichneten<br />

die NS-Wirtschaftsämter verantwortlich.<br />

<strong>Der</strong> Millionenerlös floss in die<br />

Staatskasse sowie auf Konten der NSDAP.<br />

Auch die beteiligten Spediteure, darunter<br />

das Großunternehmen Kühne + Nagel,<br />

zählten zu den Profiteuren; Tischler und<br />

Schreiner verdienten an der Aufbereitung<br />

lädierter Möbel.<br />

Die Verantwortlichen der Dienststelle<br />

Westen betonten im »Leistungsbericht«<br />

zudem die positive »psychologische Wirkung«<br />

auf jene »Volksgenossen«, die von<br />

der Versorgung profitierten. Es lägen »Anerkennungsschreiben«<br />

aus allen Schichten<br />

der Bevölkerung vor. Das NS-Regime, so<br />

urteilt der Historiker Götz Aly in seinem<br />

Buch »Hitlers Volksstaat«, habe sich mit<br />

der M-Aktion dauerhaft die Unterstützung<br />

der sogenannten Volksgemeinschaft ge -<br />

sichert.<br />

Nach Kriegsende versuchte die britische<br />

Militärregierung, das von den Nazis im<br />

Weser-Emsland verscherbelte Wohnungsinventar<br />

wiederzufinden. Doch die NS-Behörden<br />

hatten alle Akten der M-Aktion<br />

vernichtet. Die Besatzer forderten deshalb<br />

die Bevölkerung auf, alle ehemals jüdischen<br />

Vermögenswerte anzuzeigen. Im<br />

September 1945 drängte der Bürgermeister<br />

von Cloppenburg darauf, in den Kirchen<br />

des katholisch geprägten Kreises<br />

einen Aufruf verlesen zu lassen, »dass<br />

sämtliche Personen sich melden müssen,<br />

welche aus der Markthalle Möbel gekauft<br />

oder sich dieselben selbst aus Holland besorgt<br />

haben«. Trotz aller Bemühungen<br />

blieb ein Großteil des Raubguts verschwunden.<br />

Es vergingen Jahrzehnte, bis sich Historiker<br />

eingehender mit der M-Aktion beschäftigten.<br />

Die Cloppenburger Forscher<br />

Hemken und Ziessow zählen dabei zu den<br />

Pionieren in Deutschland. Sie wälzten<br />

30 000 Blatt Archivmaterial aus dem Museumsdorf,<br />

dazu die Korrespondenzen<br />

und Tagebücher des Gründungsdirektors<br />

sowie die – allerdings unvollständigen –<br />

Inventarlisten. Sie sprachen mit Anti -<br />

quitätenhändlern aus der Umgebung, die<br />

einräumten, dass es im Landkreis Cloppenburg<br />

bis in die Siebzigerjahre hinein<br />

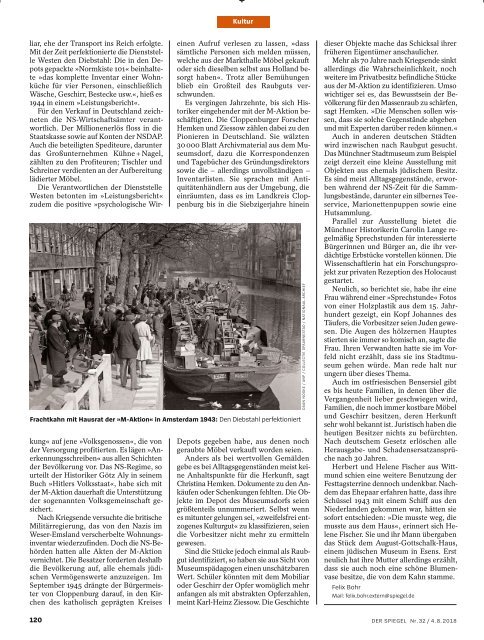

Frachtkahn mit Hausrat der »M-Aktion« in Amsterdam 1943: Den Diebstahl perfektioniert<br />

Depots gegeben habe, aus denen noch<br />

geraubte Möbel verkauft worden seien.<br />

Anders als bei wertvollen Gemälden<br />

gebe es bei Alltagsgegenständen meist keine<br />

Anhaltspunkte für die Herkunft, sagt<br />

Christina Hemken. Dokumente zu den Ankäufen<br />

oder Schenkungen fehlten. Die Objekte<br />

im Depot des Museumsdorfs seien<br />

größtenteils unnummeriert. Selbst wenn<br />

es mitunter gelungen sei, »zweifelsfrei entzogenes<br />

Kulturgut« zu klassifizieren, seien<br />

die Vorbesitzer nicht mehr zu ermitteln<br />

gewesen.<br />

Sind die Stücke jedoch einmal als Raubgut<br />

identifiziert, so haben sie aus Sicht von<br />

Museumspädagogen einen unschätzbaren<br />

Wert. Schüler könnten mit dem Mobiliar<br />

oder Geschirr der Opfer womöglich mehr<br />

anfangen als mit abstrakten Opferzahlen,<br />

meint Karl-Heinz Ziessow. Die Geschichte<br />

DAAN NOSKE / ANP / COLLECTIE SPAARNESTAD / NATIONAAL ARCHIEF<br />

dieser Objekte mache das Schicksal ihrer<br />

früheren Eigentümer anschaulicher.<br />

Mehr als 70 Jahre nach Kriegsende sinkt<br />

allerdings die Wahrscheinlichkeit, noch<br />

weitere im Privatbesitz befindliche Stücke<br />

aus der M-Aktion zu identifizieren. Umso<br />

wichtiger sei es, das Bewusstsein der Bevölkerung<br />

für den Massenraub zu schärfen,<br />

sagt Hemken. »Die Menschen sollen wissen,<br />

dass sie solche Gegenstände abgeben<br />

und mit Experten darüber reden können.«<br />

Auch in anderen deutschen Städten<br />

wird inzwischen nach Raubgut gesucht.<br />

Das Münchner Stadtmuseum zum Beispiel<br />

zeigt derzeit eine kleine Ausstellung mit<br />

Objekten aus ehemals jüdischem Besitz.<br />

Es sind meist Alltagsgegenstände, erworben<br />

während der NS-Zeit für die Sammlungsbestände,<br />

darunter ein silbernes Teeservice,<br />

Marionettenpuppen sowie eine<br />

Hutsammlung.<br />

Parallel zur Ausstellung bietet die<br />

Münchner Historikerin Carolin Lange regelmäßig<br />

Sprechstunden für interessierte<br />

Bürgerinnen und Bürger an, die ihr verdächtige<br />

Erbstücke vorstellen können. Die<br />

Wissenschaftlerin hat ein Forschungsprojekt<br />

zur privaten Rezeption des Holocaust<br />

gestartet.<br />

Neulich, so berichtet sie, habe ihr eine<br />

Frau während einer »Sprechstunde« Fotos<br />

von einer Holzplastik aus dem 15. Jahrhundert<br />

gezeigt, ein Kopf Johannes des<br />

Täufers, die Vorbesitzer seien Juden gewesen.<br />

Die Augen des hölzernen Hauptes<br />

stierten sie immer so komisch an, sagte die<br />

Frau. Ihren Verwandten hatte sie im Vorfeld<br />

nicht erzählt, dass sie ins Stadtmuseum<br />

gehen würde. Man rede halt nur<br />

ungern über dieses Thema.<br />

Auch im ostfriesischen Bensersiel gibt<br />

es bis heute Familien, in denen über die<br />

Vergangenheit lieber geschwiegen wird,<br />

Familien, die noch immer kostbare Möbel<br />

und Geschirr besitzen, deren Herkunft<br />

sehr wohl bekannt ist. Juristisch haben die<br />

heutigen Besitzer nichts zu befürchten.<br />

Nach deutschem Gesetz erlöschen alle<br />

Herausgabe- und Schadensersatzansprüche<br />

nach 30 Jahren.<br />

Herbert und Helene Fischer aus Wittmund<br />

schien eine weitere Benutzung der<br />

Festtagsterrine dennoch undenkbar. Nachdem<br />

das Ehepaar erfahren hatte, dass ihre<br />

Schüssel 1943 mit einem Schiff aus den<br />

Niederlanden gekommen war, hätten sie<br />

sofort entschieden: »Die musste weg, die<br />

musste aus dem Haus«, erinnert sich Helene<br />

Fischer. Sie und ihr Mann übergaben<br />

das Stück dem <strong>August</strong>-Gottschalk-Haus,<br />

einem jüdischen Museum in Esens. Erst<br />

neulich hat ihre Mutter allerdings erzählt,<br />

dass sie auch noch eine schöne Blumen -<br />

vase besitze, die von dem Kahn stamme.<br />

Felix Bohr<br />

Mail: felix.bohr.extern@spiegel.de<br />

120 DER SPIEGEL Nr. <strong>32</strong> / 4. 8. <strong>2018</strong>