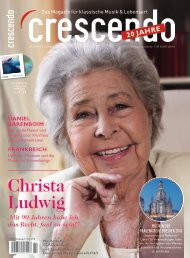

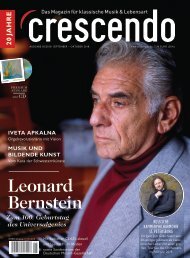

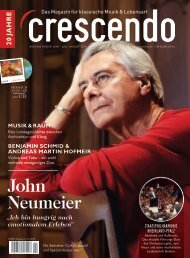

CRESCENDO 6/18 Oktober-November 2018

CRESCENDO - das Magazin für klassische Musik und Lebensart. Interviews unter anderem mit Teodor Currentzis, Evgeny Kissin, Adele Neuhauser, Danil Trifonov und Robin Ticciati.

CRESCENDO - das Magazin für klassische Musik und Lebensart.

Interviews unter anderem mit Teodor Currentzis, Evgeny Kissin, Adele Neuhauser, Danil Trifonov und Robin Ticciati.

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

O P U S K L A S S I K<br />

FOTO: MICHA NEUGEBAUER<br />

INSTRUMENTALIST | GITARRE<br />

DIE GEZUPFTE<br />

ORGEL<br />

FRANK BUNGARTEN entdeckt das<br />

Gitarrenwerk des „letzten Wiener Virtuosen“,<br />

Johann Kaspar Mertz.<br />

Sie könnten Brüder im Geiste sein, der in Pressburg geborene,<br />

wohl größte Gitarrenvirtuose des 19. Jahrhunderts, Johann Kaspar<br />

Mertz, und der gegenwärtige Meister dieses Instruments,<br />

Frank Bungarten. Beide suchen nach vollkommen neuen Ausdrucksmöglichkeiten<br />

für das Instrument, erweitern seinen Tonumfang<br />

und versuchen, die Grenzen des Spielbaren auszuloten.<br />

Kein Wunder also, dass Bungarten sich nun dieses „letzten Wiener<br />

Virtuosen“ angenommen hat.<br />

Mit unglaublich warmem Ton, präziser Technik und Mut zur<br />

Melancholie hat Bungarten neben den sechs Schubert’schen Liedern<br />

auch Mertz’ Trois Morceau, einige der Bardenklänge und<br />

seine Bearbeitung von Verdis Ernani-Ouvertüre aufgenommen.<br />

Dafür hat der Gitarrenmeister die Kontragitarre ausgewählt,<br />

gefertigt nach einer exemplarisch erhaltenen historischen Vorlage<br />

von Johann Gottfried Scherzer. Sie verfügt über einen zweiten<br />

Hals und eine Reihe zusätzlicher Basssaiten. Gerade dieser<br />

Bass macht die nun preisgekrönte Aufnahme in glänzender<br />

MDG-Qualität aus!<br />

Bungarten, der bereits vielfach ausgezeichnet ist, besticht in<br />

seinen Konzerten und seinen Aufnahmen nicht allein durch<br />

seine einfühlsame Virtuosität, sondern auch dadurch, dass er<br />

immer wieder hinabsteigt in die oft vergessenen Winkel der<br />

Musikgeschichte. Mit Mertz hebt er nun einen faszinierenden<br />

Musiker ins Rampenlicht: Als er nach Wien zog, nahm das allgemeine<br />

Interesse an der Gitarre gerade wieder ab, von Konzertauftritten<br />

konnte der Ausnahmemusiker nicht mehr leben, er<br />

war gezwungen, auch zu unterrichten, und bearbeitete – den<br />

Moden der Zeit entsprechend – zahlreiche Werke großer<br />

Meister wie eben Verdi oder Schubert.<br />

Mertz’ anspruchsvolle Kompositionen<br />

waren zum großen Teil für<br />

eine zehnsaitige Gitarre mit den<br />

zusätzlichen Saiten D-C-H-A<br />

be stimmt (die in der Regel leer<br />

gezupft wurden). So wird das<br />

Instrument zum Teil zu einem<br />

großen Orchester, oder, wie<br />

Bungarten in seiner Aufnahme<br />

hören lässt, zu einer gezupften<br />

Orgel, wenn er Mertz’ Orgelfuge<br />

nach Johann Georg Albrechtsberger<br />

interpretiert.<br />

Frank Bungarten hat auch mit<br />

dieser Einspielung unter Beweis<br />

gestellt, dass die Gitarre ein Lebensgefühl<br />

ist, gleichsam zur individuellen<br />

Adaption großer Meister wie zur<br />

eigenständigen Suche zutiefst<br />

sehnsüchtiger Musik.<br />

Aktuelle CD:<br />

„Vienna. Fin de siècle“,<br />

Barbara Hannigan,<br />

Reinbert de Leeuw<br />

(Alpha)<br />

SOLISTISCHE EINSPIELUNG/GESANG<br />

ORATORIEN/KONZERT/LIED<br />

MIT STIMME,<br />

HAUT UND HAAREN<br />

BARBARA HANNIGAN stellt Bergs Lulu in ein<br />

Spiegelkabinett mit George Gershwin und Luciano Berio.<br />

Barbara Hannigan ist selbst so etwas wie ein „Crazy Girl Crazy“ – eine<br />

fast anarchische Sängerin, die ihre Charaktere durch ihre Stimme bis auf<br />

die Knochen entkleidet. Für ihr gleichnamiges Album hat Hannigan, die<br />

als exzessive Lulu überall auf der Welt Erfolge feiert, ein „Spiegelkabinett“<br />

des Weibes in der Musik an sich vorgelegt: Visionen von Frauencharakteren<br />

am Abgrund der Existenz, im andauernden Ausnahmezustand<br />

und in größtmöglicher Eskalation. Im Zentrum stehen dabei drei Werke:<br />

Teile aus Luciano Berios Sequenza III, natürlich Alban Bergs Lulu-Suite und<br />

George Gershwins Girl Crazy-Suite.<br />

Auf den ersten Blick scheint es nicht leicht, diese Werke in einen<br />

Bogen zu bringen. Auf den zweiten durchaus: Gemeinsam mit ihren<br />

Freunden aus dem Ludwig Orchester, das Hannigan dirigiert, während sie<br />

singt, entsteht ein Kaleidoskop des Existenziellen. Und musikhistorische<br />

Zusammenhänge sind durchaus erkennbar: So haben Gershwin und Berg<br />

einander nicht nur geschätzt, sondern auch gemeinsam Tennis gespielt,<br />

und Berios Stimme in Sequenza III erscheint plötzlich als Widerhall Lulus<br />

in unserer Zeit.<br />

Hannigan selbst beschreibt die Lulu als „ultimativen Freigeist“, als<br />

„Frau, deren Präsenz überwältigend ist, die uns zu Stärke und Wagemut<br />

inspiriert und gerade in ihrem Schmerz zu strahlen scheint.“ Das eigentliche<br />

Kommunikationsmittel ihrer Lulu ist für Hannigan weniger der Körper<br />

als vielmehr ihre Stimme: Sie schreit, sie reibt die Konsonanten, sie<br />

zischt – und atmet dann wieder unendliche Legatobögen. Vokalakrobatik<br />

und Gesang als Seelenspiegel.<br />

Am Ende dreht sich in dieser Aufnahme alles um diese Lulu-Suite, zu<br />

der die anderen Werke wie Kommentare erscheinen, als Spiegelbilder<br />

eines der facettenreichsten Operncharaktere. Gemeinsam mit ihrem<br />

Co-Arrangeur Bill Elliott hat sie unter anderem George und Ira Gershwins<br />

Song But Not for Me zu einem fast wagnerhaften Klangrausch umgeschrieben.<br />

Im Gegenüber zur Lulu-Suite entsteht so ein wahnsinnig<br />

erscheinender Seelenwandel, eine ureigene Stimmung wie in einer<br />

Nachtbar, in der das benebelte Extrakt des Menschen irgendwann allein<br />

an einer Bar sitzt und die Gespenster des Geistes Revue passieren lässt.<br />

Es ist die Ambition, die dieses Album (und eigentlich jede Arbeit und<br />

Interpretation von Hannigan) ausmacht. Der Mut, Musik vollkommen<br />

neu zu denken und an jenen Rand zu treiben, an dem das alte Ideal der<br />

Schönheit einem neuen weicht: der Schönheit des Existenziellen, des<br />

„So-und-nicht-anders“, eines „Mit-Haut-und-Haaren-Gefühls“.<br />

FOTO: ELMER DE HAAS<br />

58 w w w . c r e s c e n d o . d e — Verlags-Sonderveröffentlichung zum OPUS KLASSIK 20<strong>18</strong>