CRESCENDO 6/18 Oktober-November 2018

CRESCENDO - das Magazin für klassische Musik und Lebensart. Interviews unter anderem mit Teodor Currentzis, Evgeny Kissin, Adele Neuhauser, Danil Trifonov und Robin Ticciati.

CRESCENDO - das Magazin für klassische Musik und Lebensart.

Interviews unter anderem mit Teodor Currentzis, Evgeny Kissin, Adele Neuhauser, Danil Trifonov und Robin Ticciati.

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

O P U S K L A S S I K<br />

WOHER KOMMT<br />

EIGENTLICH …<br />

… „Opus“ ?<br />

VON STEFAN SELL<br />

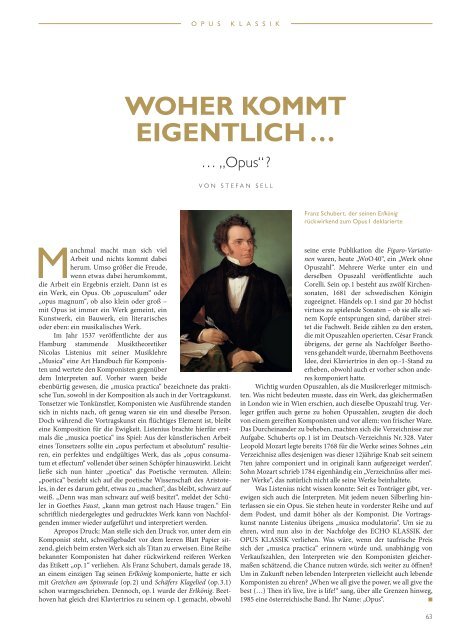

Franz Schubert, der seinen Erlkönig<br />

rückwirkend zum Opus 1 deklarierte<br />

Manchmal macht man sich viel<br />

Arbeit und nichts kommt dabei<br />

herum. Umso größer die Freude,<br />

wenn etwas dabei herumkommt,<br />

die Arbeit ein Ergebnis erzielt. Dann ist es<br />

ein Werk, ein Opus. Ob „opusculum“ oder<br />

„opus magnum“, ob also klein oder groß –<br />

mit Opus ist immer ein Werk gemeint, ein<br />

Kunstwerk, ein Bauwerk, ein literarisches<br />

oder eben: ein musikalisches Werk.<br />

Im Jahr 1537 veröffentlichte der aus<br />

Hamburg stammende Musiktheoretiker<br />

Nicolas Listenius mit seiner Musiklehre<br />

„Musica“ eine Art Handbuch für Komponisten<br />

und wertete den Komponisten gegenüber<br />

dem Interpreten auf. Vorher waren beide<br />

ebenbürtig gewesen, die „musica practica“ bezeichnete das praktische<br />

Tun, sowohl in der Komposition als auch in der Vortragskunst.<br />

Tonsetzer wie Tonkünstler, Komponisten wie Ausführende standen<br />

sich in nichts nach, oft genug waren sie ein und dieselbe Person.<br />

Doch während die Vortragskunst ein flüchtiges Element ist, bleibt<br />

eine Komposition für die Ewigkeit. Listenius brachte hierfür erstmals<br />

die „musica poetica“ ins Spiel: Aus der künstlerischen Arbeit<br />

eines Tonsetzers sollte ein „opus perfectum et absolutum“ resultieren,<br />

ein perfektes und endgültiges Werk, das als „opus consumatum<br />

et effectum“ vollendet über seinen Schöpfer hinauswirkt. Leicht<br />

ließe sich nun hinter „poetica“ das Poetische vermuten. Allein:<br />

„poetica“ bezieht sich auf die poetische Wissenschaft des Aristoteles,<br />

in der es darum geht, etwas zu „machen“, das bleibt, schwarz auf<br />

weiß. „Denn was man schwarz auf weiß besitzt“, meldet der Schüler<br />

in Goethes Faust, „kann man getrost nach Hause tragen.“ Ein<br />

schriftlich niedergelegtes und gedrucktes Werk kann von Nachfolgenden<br />

immer wieder aufgeführt und interpretiert werden.<br />

Apropos Druck: Man stelle sich den Druck vor, unter dem ein<br />

Komponist steht, schweißgebadet vor dem leeren Blatt Papier sitzend,<br />

gleich beim ersten Werk sich als Titan zu erweisen. Eine Reihe<br />

bekannter Komponisten hat daher rückwirkend reiferen Werken<br />

das Etikett „op. 1“ verliehen. Als Franz Schubert, damals gerade <strong>18</strong>,<br />

an einem einzigen Tag seinen Erlkönig komponierte, hatte er sich<br />

mit Gretchen am Spinnrade (op. 2) und Schäfers Klagelied (op. 3.1)<br />

schon warmgeschrieben. Dennoch, op. 1 wurde der Erlkönig. Beethoven<br />

hat gleich drei Klaviertrios zu seinem op. 1 gemacht, obwohl<br />

seine erste Publikation die Figaro-Variationen<br />

waren, heute „WoO 40“, ein „Werk ohne<br />

Opuszahl“. Mehrere Werke unter ein und<br />

derselben Opuszahl veröffentlichte auch<br />

Corelli. Sein op. 1 besteht aus zwölf Kirchensonaten,<br />

1681 der schwedischen Königin<br />

zugeeignet. Händels op. 1 sind gar 20 höchst<br />

virtuos zu spielende Sonaten – ob sie alle seinem<br />

Kopfe entsprungen sind, darüber streitet<br />

die Fachwelt. Beide zählen zu den ersten,<br />

die mit Opuszahlen operierten. César Franck<br />

übrigens, der gerne als Nachfolger Beethovens<br />

gehandelt wurde, übernahm Beethovens<br />

Idee, drei Klaviertrios in den op.-1-Stand zu<br />

erheben, obwohl auch er vorher schon anderes<br />

komponiert hatte.<br />

Wichtig wurden Opuszahlen, als die Musikverleger mitmischten.<br />

Was nicht bedeuten musste, dass ein Werk, das gleichermaßen<br />

in London wie in Wien erschien, auch dieselbe Opuszahl trug. Verleger<br />

griffen auch gerne zu hohen Opuszahlen, zeugten die doch<br />

von einem gereiften Komponisten und vor allem: von frischer Ware.<br />

Das Durcheinander zu beheben, machten sich die Verzeichnisse zur<br />

Aufgabe. Schuberts op. 1 ist im Deutsch-Verzeichnis Nr. 328. Vater<br />

Leopold Mozart legte bereits 1768 für die Werke seines Sohnes „ein<br />

Verzeichnisz alles desjenigen was dieser 12jährige Knab seit seinem<br />

7ten jahre componiert und in originali kann aufgezeiget werden“.<br />

Sohn Mozart schrieb 1784 eigenhändig ein „Verzeichnüss aller meiner<br />

Werke“, das natürlich nicht alle seine Werke beinhaltete.<br />

Was Listenius nicht wissen konnte: Seit es Tonträger gibt, verewigen<br />

sich auch die Interpreten. Mit jedem neuen Silberling hinterlassen<br />

sie ein Opus. Sie stehen heute in vorderster Reihe und auf<br />

dem Podest, und damit höher als der Komponist. Die Vortragskunst<br />

nannte Listenius übrigens „musica modulatoria“. Um sie zu<br />

ehren, wird nun also in der Nachfolge des ECHO KLASSIK der<br />

OPUS KLASSIK verliehen. Was wäre, wenn der taufrische Preis<br />

sich der „musica practica“ erinnern würde und, unabhängig von<br />

Verkaufszahlen, den Interpreten wie den Komponisten gleichermaßen<br />

schätzend, die Chance nutzen würde, sich weiter zu öffnen?<br />

Um in Zukunft neben lebenden Interpreten vielleicht auch lebende<br />

Komponisten zu ehren? „When we all give the power, we all give the<br />

best (…) Then it’s live, live is life!“ sang, über alle Grenzen hinweg,<br />

1985 eine österreichische Band. Ihr Name: „Opus“. ■<br />

63