Sonderheft 255 Special Issue - Johann Heinrich von Thünen-Institut

Sonderheft 255 Special Issue - Johann Heinrich von Thünen-Institut

Sonderheft 255 Special Issue - Johann Heinrich von Thünen-Institut

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

M. Elsässer / <strong>Sonderheft</strong> Landbauforschung Völkenrode (2003) SH <strong>255</strong>:69-72 71<br />

nicht dafür geeignet die Grasnarbe nachhaltig zu<br />

verbessern. Zweitens ist dieses Gras sehr rasch in der<br />

physiologischen Entwicklung und passt damit nicht in<br />

den üblichen Schnittrhythmus <strong>von</strong> Dauergrünland.<br />

Die anderen untersuchten Gräser Poa pratensis, Lolium<br />

perenne und Alopecurus pratense haben bei weitem<br />

keine so ausgeprägte Konkurrenzfähigkeit und<br />

können damit Ampfer nicht wesentlich unterdrücken.<br />

Soll nun eine Strategie der Unkrautbekämpfung entwickelt<br />

werden, muss zunächst ausführlich und detailliert<br />

die jeweilige Situation analysiert werden<br />

(Tab. 2).<br />

Tabelle 2:<br />

Strategie der Unkrautbekämpfung<br />

1. Analyse der Situation – Warum und wie kam<br />

es zur Verunkrautung? Was sind auslösende<br />

Momente? Lückenbildung? Etc.<br />

2. Fehler beheben und künftig vermeiden<br />

3. Konkurrenz stärken – Indirekte Bekämpfungsmaßnahmen<br />

4. Mechanische Bekämpfung<br />

5. Totalbekämpfung durch Umbruch<br />

Indirekte Bekämpfungsmaßnahmen<br />

Indirekte Bekämpfungsmaßnahmen dienen der Stärkung<br />

der Konkurrenz des Ampfers. Hierzu gehören<br />

unter anderem folgende Maßnahmen:<br />

• Verhinderung des Aussamens durch Schnitt vor<br />

der Samenreife, Entfernen der Fruchtstände auch<br />

<strong>von</strong> benachbarten Wegrändern und Böschungen,<br />

Nachmahd und Abfahren <strong>von</strong> Weideresten (Mulchen<br />

zerstört die Ampfersamen in der Regel<br />

nicht und erneutes Auskeimen kann nicht verhindert<br />

werden);<br />

• Angepasste Düngung: Vermeidung überhöhter<br />

Bodennährstoffgehalte und überhöhter Stickstoffdüngung;<br />

keine zu dicke Gülle ausbringen;<br />

• Angepasste Nutzung: Lückenbildung vermeiden<br />

durch Unterlassen <strong>von</strong> Befahren bei nassen Böden;<br />

gute Weideführung; nicht zu häufig und zu<br />

tief nutzen; regelmäßiges Nachmähen;<br />

• Stallmist mit Ampfersamen sehr sorgfältig kompostieren;<br />

• nur ampferfreies, zertifiziertes Saatgut verwenden<br />

(Mehrausgaben lohnen sich); Artenwahl ist<br />

hinsichtlich der notwendigen Konkurrenzwirkungen<br />

entscheidend. Genügend Konkurrenzdruck<br />

baut ausschließlich Welsches Weidelgras<br />

auf, die Art ist jedoch auf Dauergrünland<br />

aufgrund negativer Werteigenschaften ungünstig;<br />

• Vermeiden <strong>von</strong> Neuverseuchung.<br />

Wenn Unkraut mechanisch bekämpft werden soll,<br />

dann entscheidet die Wahl des Bekämpfungstermines<br />

bzw. des Entwicklungsstadiums der zu bekämpfenden<br />

Pflanze ganz wesentlich über den Erfolg der Maßnahme.<br />

Bereits Voisin wies 1961 auf die Bedeutung<br />

des Vegetationsstadiums in diesem Zusammenhang<br />

hin. Der beste Erfolg wird erzielt, wenn die Pflanzen<br />

möglichst viel Inhaltsstoffe im oberirdischen Aufwuchs<br />

haben und möglichst wenig Reservestoffe in<br />

der Wurzel enthalten sind.<br />

Die wichtigste Maßnahme im Kampf gegen Ampfer<br />

ist deshalb die Vermeidung <strong>von</strong> Narbenlücken<br />

(Tab. 3).<br />

Tabelle 3:<br />

So entstehen Narbenlücken<br />

späte erste Nutzung<br />

starke Düngung und wenig Nutzungen<br />

übermäßige Gülleanwendung<br />

Weidegang oder Maschineneinsatz bei<br />

vernässtem Boden<br />

Abdecken des Pflanzenbestandes bei ungleichmäßigem<br />

Ausbringen <strong>von</strong> Mist und<br />

Gülle<br />

zu tief eingestellte Erntemaschinen<br />

Mäuse oder Engerlinge<br />

Krankheiten auf Gräsern, z. B. Schneeschimmel<br />

Das Aulendorfer Schafweideexperiment – erste<br />

Ergebnisse<br />

Die ersten Ergebnisse des Schafweideexperimentes<br />

zeigen für beide Versuchsvarianten eine deutliche<br />

Reduzierung des Ampferbesatzes (minus 45% bei<br />

Vorweide; minus 29% ohne Vorweide) (Tab. 4). Inwiefern<br />

diese erste Tendenz eine nachhaltige Entwicklung<br />

kennzeichnet, kann nach nur einem Versuchsjahr<br />

natürlich nicht abgeschätzt werden. Da<br />

zusätzlich neben der veränderten Weideführung<br />

gleichzeitig auch der Stickstoffeinsatz reduziert wurde,<br />

lassen sich die beiden Faktoren in ihrer Wirkung<br />

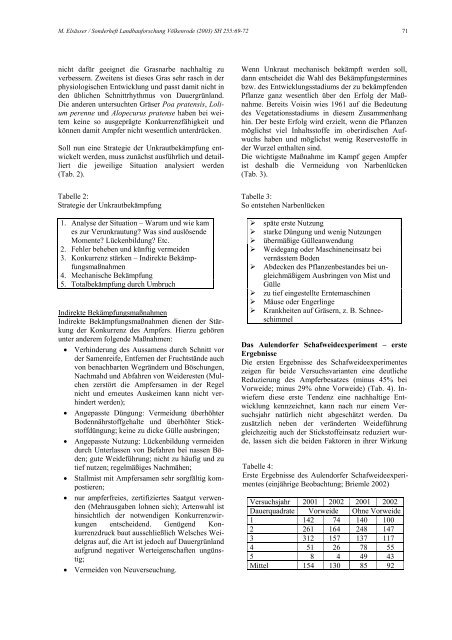

Tabelle 4:<br />

Erste Ergebnisse des Aulendorfer Schafweideexperimentes<br />

(einjährige Beobachtung; Briemle 2002)<br />

Versuchsjahr 2001 2002 2001 2002<br />

Dauerquadrate Vorweide Ohne Vorweide<br />

1 142 74 140 100<br />

2 261 164 248 147<br />

3 312 157 137 117<br />

4 51 26 78 55<br />

5 8 4 49 43<br />

Mittel 154 130 85 92