Sonderheft 255 Special Issue - Johann Heinrich von Thünen-Institut

Sonderheft 255 Special Issue - Johann Heinrich von Thünen-Institut

Sonderheft 255 Special Issue - Johann Heinrich von Thünen-Institut

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

P. Hann und B. Kromp / <strong>Sonderheft</strong> Landbauforschung Völkenrode (2003) SH <strong>255</strong>:73-78 75<br />

Landwirtschaftlichen Fachschule Hohenlehen (Ybbstal,<br />

Niederösterreich) am Garnberg auf ca. 600 m<br />

Seehöhe angelegt (Abb. 2). Die normal gemähten<br />

Parzellen dienten zur Kontrolle (1. Schnitt: 17.05.00,<br />

2. Schnitt: 14.06.00, 3. Schnitt: 10.08.00). Auf den<br />

käferschonend gemähten Parzellen fand der 1. Schnitt<br />

am 14.06.00, der 2. am 10.08.00 statt, die Ausbringung<br />

<strong>von</strong> Gülle erfolgte wie auf den Kontrollparzellen.<br />

Die ungemähten Parzellen wurden weder gedüngt<br />

noch geschnitten, im Herbst wurden lediglich die<br />

verdorrten Samenträger der Ampferpflanzen mit der<br />

Hand entfernt. Aufgrund der Annahme, dass sich der<br />

Käfer gut ausbreiten kann, wurde eine Parzellengröße<br />

<strong>von</strong> 9*25 m gewählt, wodurch nur zwei Wiederholungen<br />

möglich waren.<br />

Für die Erfassung der Populationsdichte <strong>von</strong> G. viridula<br />

wurden zwischen 20 und 50 Ampferpflanzen pro<br />

Parzelle zufällig ausgewählt und die Männchen,<br />

Weibchen, Eigelege und Larven gezählt. Die Ampferdeckung<br />

wurde innerhalb eines Quadratmeterrahmens<br />

geschätzt, der an 25 zufällig verteilten Stellen<br />

pro Parzelle aufgelegt wurde. Um den Fraßschaden<br />

der Käfer erheben zu können, musste eine eigene<br />

Blattboniturtafel entwickelt werden, welche insgesamt<br />

neun optisch gut unterscheidbare Fraßstufen aufweist<br />

(Hann 2001). Für die flächenhafte Fraßschadensbonitur<br />

wurde ein Raster (Frühsommer 2000: 2*3 m;<br />

Spätsommer 2000: 0,75*1 m) über die Versuchsanlage<br />

gelegt. An jedem Rasterpunkt wurde der Fraßschaden<br />

der jeweils nächstgelegenen Pflanze nach der<br />

Boniturtafel eingestuft. Die Wanderbewegungen der<br />

Käfer wurden im Herbst 2000 und im Frühjahr 2001<br />

mit Richtungsfallen erfasst (Metallbleche: 2 m lang,<br />

60 cm hoch, oben umgebogen, ca. 5 cm in den Boden<br />

gerammt, beidseitig an den Enden je zwei Becherfal-<br />

len: 8,5 cm Öffnungsdurchm., 1 % Formol; aus der<br />

Differenz der Käferfangzahlen pro Seite kann auf eine<br />

generelle Wanderrichtung der Käfer geschlossen<br />

werden; Abb. 3). Die Zahl der überwinterten Käfer<br />

wurde im Frühjahr 2001 mit Schlupfkästen erhoben<br />

(Metallrahmen: 50*50 cm, 30 cm hoch, ca. 5 cm in<br />

den Boden gerammt, abgedeckt mit Netz: 2 mm Maschenweite;<br />

aus dem Boden kommende Käfer bleiben<br />

gefangen und können gezählt werden; Abb. 3). Um<br />

einen Zusammenhang zwischen dem Käferbefall <strong>von</strong><br />

Ampferpflanzen im Herbst 2000 und dem Zustand<br />

derselben in der Saison 2001 untersuchen zu können,<br />

wurden Einzelpflanzen auf den ungemähten Parzellen<br />

mit Holzpflöcken markiert und beobachtet.<br />

Ergebnisse und Diskussion<br />

Im Frühsommer 2000, nach dem 1. Schnitt bei käferschonender<br />

und dem 2. Schnitt bei normaler Mahd,<br />

waren tendenziell mehr Käfer auf den schonend gemähten<br />

Parzellen als auf den normal gemähten Parzellen<br />

zu finden, vor allem in der ersten Wiederholung.<br />

Auf den ungemähten Flächen war die Käferzahl in<br />

beiden Wiederholungen ebenfalls höher als auf den<br />

normal gemähten (Hann und Kromp 2001). Die schonend<br />

gemähten Parzellen waren stärker befressen als<br />

die normal gemähten, der Unterschied war wiederum<br />

in der ersten Wiederholung besonders ausgeprägt. Der<br />

höchste Fraßschaden war auf den ungemähten Flächen<br />

zu beobachten, wobei zu berücksichtigen ist,<br />

dass hier die Ampferpflanzen im Zuge der Samenträgerausbildung<br />

bereits Blattmasse eingezogen hatten<br />

(Abb. 4). Die fördernde Wirkung einer käferschonenden<br />

Mahd konnte auch Benz (1982) beobachten.<br />

Im Spätsommer 2000, nach dem 2. Schnitt bei käferschonender<br />

und dem 3. Schnitt bei normaler Mahd,<br />

kam es zu einer Massenvermehrung des Käfers. Von<br />

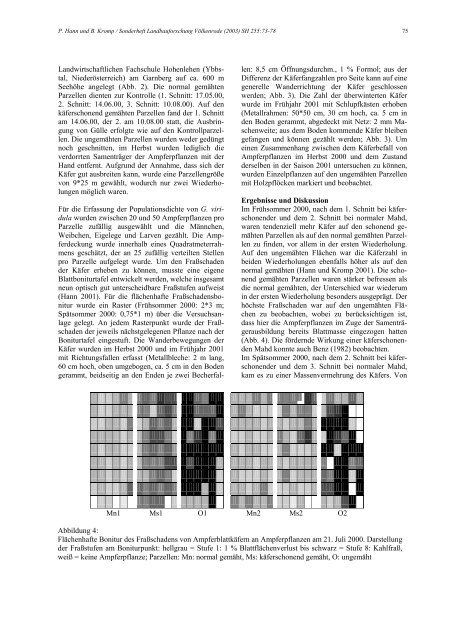

Mn1 Ms1 O1 Mn2 Ms2 O2<br />

Abbildung 4:<br />

Flächenhafte Bonitur des Fraßschadens <strong>von</strong> Ampferblattkäfern an Ampferpflanzen am 21. Juli 2000. Darstellung<br />

der Fraßstufen am Boniturpunkt: hellgrau = Stufe 1: 1 % Blattflächenverlust bis schwarz = Stufe 8: Kahlfraß,<br />

weiß = keine Ampferpflanze; Parzellen: Mn: normal gemäht, Ms: käferschonend gemäht, O: ungemäht