Sonderheft 255 Special Issue - Johann Heinrich von Thünen-Institut

Sonderheft 255 Special Issue - Johann Heinrich von Thünen-Institut

Sonderheft 255 Special Issue - Johann Heinrich von Thünen-Institut

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

P. Hann und B. Kromp / <strong>Sonderheft</strong> Landbauforschung Völkenrode (2003) SH <strong>255</strong>:73-78 73<br />

2.2.2.3 Der Ampferblattkäfer (Gastrophysa viridula Deg.) - ein natürlicher Gegenspieler<br />

des Stumpfblättrigen Wiesenampfers (Rumex obtusifolius)<br />

<strong>von</strong> Patrick Hann und Bernhard Kromp<br />

Einleitung<br />

Die Verunkrautung <strong>von</strong> Grünlandflächen mit dem<br />

Stumpfblättrigen Wiesenampfer (Rumex obtusifolius)<br />

stellt vor allem in der biologischen Landwirtschaft ein<br />

großes Problem dar, da ein Einsatz <strong>von</strong> Herbiziden<br />

verboten ist. Die einzige direkte Bekämpfungsmöglichkeit,<br />

die den Bio-LandwirtInnen zur Verfügung<br />

steht, ist das händische Ausstechen. Bei hoher Ampferdichte<br />

stößt diese Methode aber aufgrund des hohen<br />

Arbeits- und Zeitaufwandes schnell an die Grenzen<br />

des Machbaren. Laut Kirner und Schneeberger<br />

(2000) gaben <strong>von</strong> 136 befragten österreichischen<br />

Betrieben 23 % „kaum bewältigbare Ampferprobleme“<br />

als Austiegsgrund aus der „Biologischen Wirtschaftsweise“<br />

des Förderprogrammes ÖPUL an.<br />

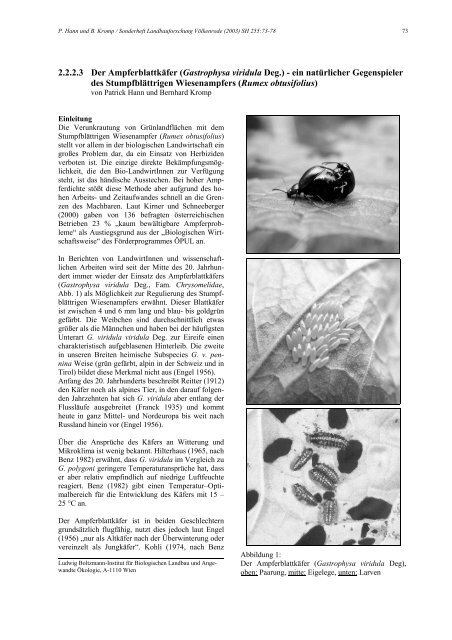

In Berichten <strong>von</strong> LandwirtInnen und wissenschaftlichen<br />

Arbeiten wird seit der Mitte des 20. Jahrhundert<br />

immer wieder der Einsatz des Ampferblattkäfers<br />

(Gastrophysa viridula Deg., Fam. Chrysomelidae,<br />

Abb. 1) als Möglichkeit zur Regulierung des Stumpfblättrigen<br />

Wiesenampfers erwähnt. Dieser Blattkäfer<br />

ist zwischen 4 und 6 mm lang und blau- bis goldgrün<br />

gefärbt. Die Weibchen sind durchschnittlich etwas<br />

größer als die Männchen und haben bei der häufigsten<br />

Unterart G. viridula viridula Deg. zur Eireife einen<br />

charakteristisch aufgeblasenen Hinterleib. Die zweite<br />

in unseren Breiten heimische Subspecies G. v. pennina<br />

Weise (grün gefärbt, alpin in der Schweiz und in<br />

Tirol) bildet diese Merkmal nicht aus (Engel 1956).<br />

Anfang des 20. Jahrhunderts beschreibt Reitter (1912)<br />

den Käfer noch als alpines Tier, in den darauf folgenden<br />

Jahrzehnten hat sich G. viridula aber entlang der<br />

Flussläufe ausgebreitet (Franck 1935) und kommt<br />

heute in ganz Mittel- und Nordeuropa bis weit nach<br />

Russland hinein vor (Engel 1956).<br />

Über die Ansprüche des Käfers an Witterung und<br />

Mikroklima ist wenig bekannt. Hilterhaus (1965, nach<br />

Benz 1982) erwähnt, dass G. viridula im Vergleich zu<br />

G. polygoni geringere Temperaturansprüche hat, dass<br />

er aber relativ empfindlich auf niedrige Luftfeuchte<br />

reagiert. Benz (1982) gibt einen Temperatur–Optimalbereich<br />

für die Entwicklung des Käfers mit 15 –<br />

25 °C an.<br />

Der Ampferblattkäfer ist in beiden Geschlechtern<br />

grundsätzlich flugfähig, nutzt dies jedoch laut Engel<br />

(1956) „nur als Altkäfer nach der Überwinterung oder<br />

vereinzelt als Jungkäfer“. Kohli (1974, nach Benz<br />

Ludwig Boltzmann-<strong>Institut</strong> für Biologischen Landbau und Angewandte<br />

Ökologie, A-1110 Wien<br />

Abbildung 1:<br />

Der Ampferblattkäfer (Gastrophysa viridula Deg),<br />

oben: Paarung, mitte: Eigelege, unten: Larven