CRESCENDO 4/18 Juni-Juli-August 2018

CRESCENDO - das Magazin für klassische Musik und Lebensart. Interviews unter anderem mit John Neumeier, Sophie Pacini, Hans Sigl und David Aaron Carpenter.

CRESCENDO - das Magazin für klassische Musik und Lebensart.

Interviews unter anderem mit John Neumeier, Sophie Pacini, Hans Sigl und David Aaron Carpenter.

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

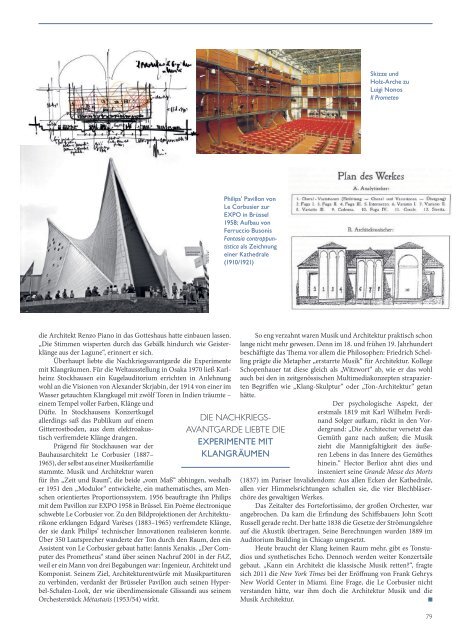

Skizze und<br />

Holz-Arche zu<br />

Luigi Nonos<br />

Il Prometeo<br />

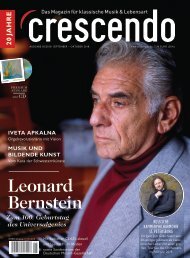

Philips’ Pavillon von<br />

Le Corbusier zur<br />

EXPO in Brüssel<br />

1958; Aufbau von<br />

Ferruccio Busonis<br />

Fantasia contrappuntistica<br />

als Zeichnung<br />

einer Kathedrale<br />

(1910/1921)<br />

die Architekt Renzo Piano in das Gotteshaus hatte einbauen lassen.<br />

„Die Stimmen wisperten durch das Gebälk hindurch wie Geisterklänge<br />

aus der Lagune“, erinnert er sich.<br />

Überhaupt liebte die Nachkriegsavantgarde die Experimente<br />

mit Klangräumen. Für die Weltausstellung in Osaka 1970 ließ Karlheinz<br />

Stockhausen ein Kugelauditorium errichten in Anlehnung<br />

wohl an die Visionen von Alexander Skrjabin, der 1914 von einer im<br />

Wasser getauchten Klangkugel mit zwölf Toren in Indien träumte –<br />

einem Tempel voller Farben, Klänge und<br />

Düfte. In Stockhausens Konzertkugel<br />

allerdings saß das Publikum auf einem<br />

Gitterrostboden, aus dem elektroakustisch<br />

verfremdete Klänge drangen.<br />

Prägend für Stockhausen war der<br />

Bauhausarchitekt Le Corbusier (<strong>18</strong>87–<br />

1965), der selbst aus einer Musikerfamilie<br />

stammte. Musik und Architektur waren<br />

für ihn „Zeit und Raum“, die beide „vom Maß“ abhingen, weshalb<br />

er 1951 den „Modulor“ entwickelte, ein mathematisches, am Menschen<br />

orientiertes Proportionssystem. 1956 beauftragte ihn Philips<br />

mit dem Pavillon zur EXPO 1958 in Brüssel. Ein Poème électronique<br />

schwebte Le Corbusier vor. Zu den Bildprojektionen der Architekturikone<br />

erklangen Edgard Varèses (<strong>18</strong>83–1965) verfremdete Klänge,<br />

der sie dank Philips’ technischer Innovationen realisieren konnte.<br />

Über 350 Lautsprecher wanderte der Ton durch den Raum, den ein<br />

Assistent von Le Corbusier gebaut hatte: Iannis Xenakis. „Der Computer<br />

des Prometheus“ stand über seinen Nachruf 2001 in der FAZ,<br />

weil er ein Mann von drei Begabungen war: Ingenieur, Architekt und<br />

Komponist. Seinem Ziel, Architekturentwürfe mit Musikpartituren<br />

zu verbinden, verdankt der Brüsseler Pavillon auch seinen Hyperbel-Schalen-Look,<br />

der wie überdimensionale Glissandi aus seinem<br />

Orchesterstück Métastasis (1953/54) wirkt.<br />

DIE NACHKRIEGS-<br />

AVANTGARDE LIEBTE DIE<br />

EXPERIMENTE MIT<br />

KLANGRÄUMEN<br />

So eng verzahnt waren Musik und Architektur praktisch schon<br />

lange nicht mehr gewesen. Denn im <strong>18</strong>. und frühen 19. Jahrhundert<br />

beschäftigte das Thema vor allem die Philosophen: Friedrich Schelling<br />

prägte die Metapher „erstarrte Musik“ für Architektur. Kollege<br />

Schopenhauer tat diese gleich als „Witzwort“ ab, wie er das wohl<br />

auch bei den in zeitgenössischen Multimediakonzepten strapazierten<br />

Begriffen wie „Klang-Skulptur“ oder „Ton-Architektur“ getan<br />

hätte.<br />

Der psychologische Aspekt, der<br />

erstmals <strong>18</strong>19 mit Karl Wilhelm Ferdinand<br />

Solger aufkam, rückt in den Vordergrund:<br />

„Die Architectur versetzt das<br />

Gemüth ganz nach außen; die Musik<br />

zieht die Mannigfaltigkeit des äußeren<br />

Lebens in das Innere des Gemüthes<br />

hinein.“ Hector Berlioz ahnt dies und<br />

inszeniert seine Grande Messe des Morts<br />

(<strong>18</strong>37) im Pariser Invalidendom: Aus allen Ecken der Kathedrale,<br />

allen vier Himmelsrichtungen schallen sie, die vier Blechbläserchöre<br />

des gewaltigen Werkes.<br />

Das Zeitalter des Fortefortissimo, der großen Orchester, war<br />

angebrochen. Da kam die Erfindung des Schiffsbauers John Scott<br />

Russell gerade recht. Der hatte <strong>18</strong>38 die Gesetze der Strömungslehre<br />

auf die Akustik übertragen. Seine Berechnungen wurden <strong>18</strong>89 im<br />

Auditorium Building in Chicago umgesetzt.<br />

Heute braucht der Klang keinen Raum mehr, gibt es Tonstudios<br />

und synthetisches Echo. Dennoch werden weiter Konzertsäle<br />

gebaut. „Kann ein Architekt die klassische Musik retten?“, fragte<br />

sich 2011 die New York Times bei der Eröffnung von Frank Gehrys<br />

New World Center in Miami. Eine Frage, die Le Corbusier nicht<br />

verstanden hätte, war ihm doch die Architektur Musik und die<br />

Musik Architektur. <br />

■<br />

79